2020.12.10 議員活動

第3回 情報共有・市民参加と議会

10 自治体議会・議員に求められる自らを制御する仕組みと「心がまえ」、「規範」

本稿において確認したように、市民の信託に応えるためには、自治体議会・議員にも適正な情報共有及び市民参加が必要となる。自治体議会においては、市民と議会との間においても、行政を制御するためにも、情報共有及び市民参加が必要となる。適正な情報共有及び市民参加が存在することにより、忖度や長期多角決済(飯尾 2007:86)といわれるような謬を防ぐことができる。そうすることで、「裏には裏がある」という表現で表されるような顕在化していない(潜在化を志向する)謬を防ぐこともできる。

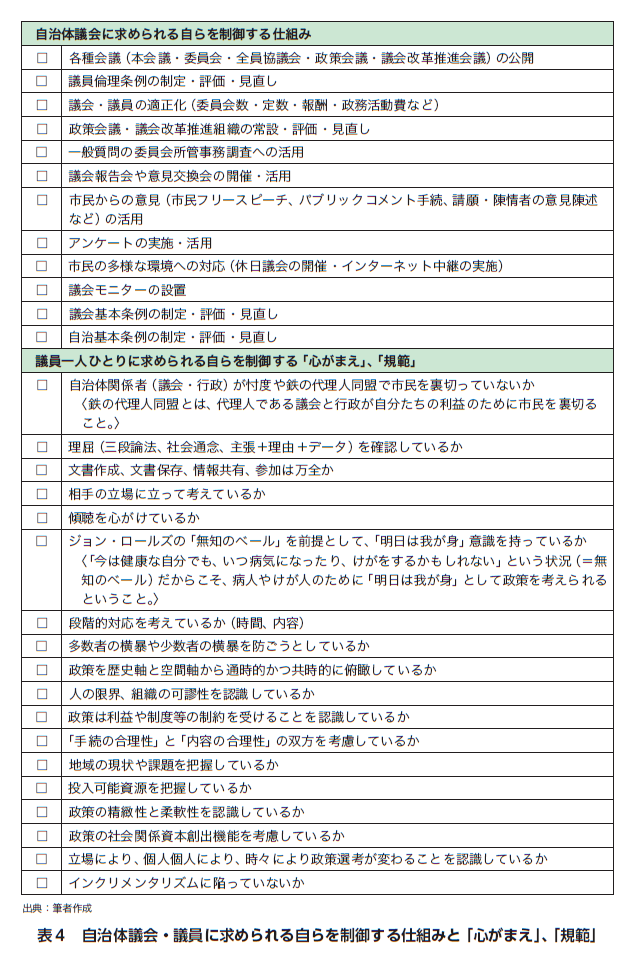

そのためには、自治体議会には自らを制御する仕組みを常に検討し、実施することが求められる。議会には組織としてこのような取組みが求められる。議会は、この取組みから自己逃避することのないよう自らを抑制するモニター制度、アンケート調査、様々な会議の公開のような仕組みをつくることが求められる(表4参照)。

もちろん、議会が行政を含めた改革に取り組もうとすれば、大なり小なり逆風が吹く。自治体議会には、行政を説得し逆風を乗り越える力量が求められる。自治体議会が行政を説得し逆風を乗り越えるためには、議員一人ひとりにも「心がまえ」、「規範」を備えていることが求められる(表4参照)。

そして、これらの仕組みや「心がまえ」、「規範」が、政策実施後の行政による執行責任はもとよりのこと、議会の議決責任について市民からの適正な評価を受けることにつながる。仕組みや「心がまえ」、「規範」なくして適正な評価はできない。