2020.11.25 議会改革

第14回 長とどう向き合うか

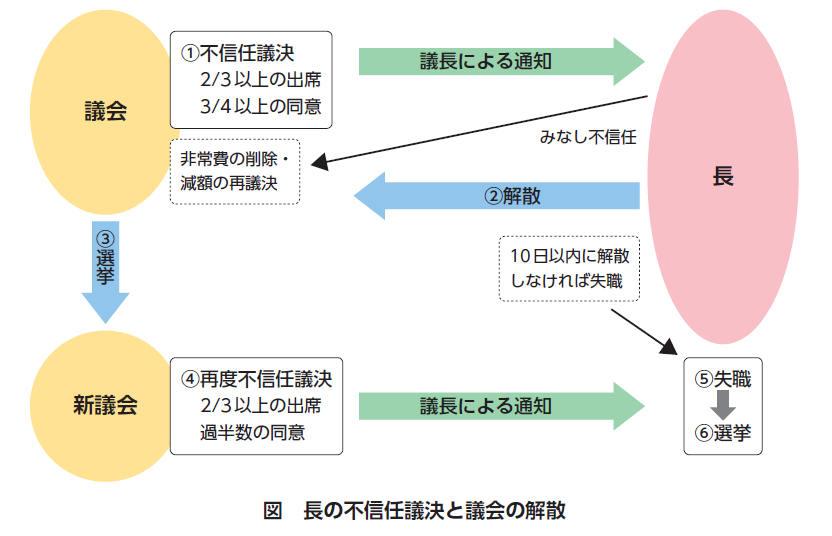

また、最近は、長に対する辞職勧告決議などが行われることもあり、そのような場合には、不信任議決かどうか明確でないケースも見られないではない。もしも不信任の趣旨を含むものであるならば、決議の際に地方自治法178条の規定に基づくものであることを明らかにするようにすべきだろう。ただ、いずれにしても、不信任の意思を示したかどうかは、基本的には議会の判断によるものであり、長が勝手に議会における不信任の議決以外の議決等を不信任議決とみなして、議会を解散するような権限は、長には認められていない。このことは、不信任議決の議長による長への通知規定、不信任議決とみなせる場合を非常費の削除・減額議決の再議に対する同一議決の場合に限定する規定などからも明らかといえる。たとえ、重大な議案について、長がその提案の際に否決すれば不信任とみなすと宣言しても、その否決だけでは、不信任議決とみなすことはできない。

その点では、2020年に生じた千代田区議会での偽証告発の議決を区長に対する不信任議決と捉えて、議会の解散の通知をした千代田区長の行為は、恣意的であったといわざるをえないだろう。東京地決令和2年8月7日D1-Law.com判例体系判例ID28282597で執行停止が認められたのは当然のことであったといえるが、それまでの間、選挙管理委員会が解散の通知につき適正な手続を欠き解散処分は無効であるとして選挙を行わないと宣言しても、解散の有効性を主張し続け、区政の停滞を生じることとなった。執行停止後の区議会の決議を受け区長は解散を遡及的に取り消したものの、いろいろと疑問の残る対応であったといえる(9)。

実は、不信任議決と解散をめぐる争いについては、裁判の場に持ち込まれることも少なくない。そして、不信任議決とみなすことができる場合について、古いものが多いが、限定的に解する裁判例だけでなく(10)、柔軟に解する裁判例も見受けられる(11)。しかし、後者は、議会と長との間で政治的対立が生じた場合の解散の民主的機能を重視するもので、首長制と議院内閣制との相違を踏まえていないきらいがあり、首長制の下でそのような解釈をするのは地方自治法の趣旨と矛盾し、長の権限をより強め、両者の均衡をさらに崩すことになりかねない。また、現実には、解散が民主的な機能を果たさないこともあるのであり、住民の判断に委ねても最終的な決着となるとは限らない。議会の解散・選挙後の2度目の不信任議決により失職した市長が再び選挙で当選し、さらに混乱が続いた例などもある(12)。

現実に紛争となった事例を見ると、長の解散行為に問題があったものだけでなく、議会の側に問題があったと思われるものもあり、議会と長の双方に制度やルールを踏まえた賢明で責任ある対応が求められているといえるだろう。