2020.11.25 議員活動

第7回 災害廃棄物の処理とハード施設の復旧

(4)災害廃棄物の処理

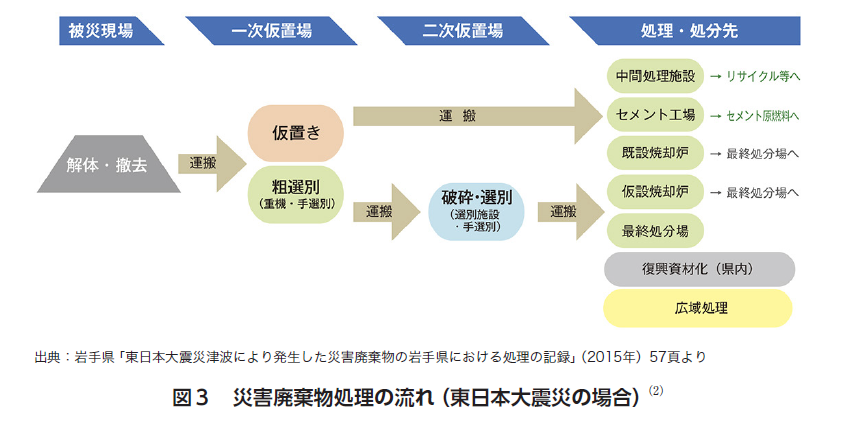

仮置場への災害廃棄物の搬入が完了し、住民の生活環境への影響がなくなった時点で、自治体は、災害廃棄物を計画的かつ適正に処理していきます。

災害廃棄物の発生量があまり多くない場合は、分別し破砕等の中間処理をした上で自治体の処理施設で焼却、埋立て等の処理をします。廃棄物の発生量が大量で、性状・種類が雑多で、単独の市町村では処理しきれない場合は、他の自治体や民間の処理施設も活用した広域処理をすることもあります。特に、大規模な水害や土砂崩れ、津波災害の場合などは、大量の土や泥混じりの廃棄物が発生し、焼却施設を損傷する可能性があるので、ふるい分け等が必要なときもあります。

東日本大震災の場合は、膨大な量の廃棄物が発生し、全国の多くの自治体の施設や民間のセメント工場などで処理をしました。特に他自治体の施設を使う場合、原発事故による放射性物質の影響を懸念する自治体もあったため、事前に住民説明会を開催し、理解を得た上で、放射性物質の検査も行い搬送しました。このように、住民にとって安全・安心な状態で処理を進めることが大切です。

(5)処理の効率化と環境負荷の低減

最近の社会的要請からは、災害廃棄物の処理に当たっては、迅速かつ低コストに、しかも環境負荷を最小限に抑えながら処理することも重要です。

迅速かつ低コストに処理を行うという観点からは、処理の技術革新や作業の効率化の取組みが、様々な企業で行われており、民間企業のノウハウを導入することも有効です。導入に当たっては、企画提案を広く求めるなど、契約面での工夫も大切です。

また、環境負荷の低減の観点からは、災害廃棄物を単に焼却・埋立てするだけではなく、分別を十分に行いリサイクルすることは、焼却量や埋立量を減らし、二酸化炭素の発生抑制、ひっ迫する自治体の最終処分場の延命につながります。

東日本大震災の際には、全体の3分の2を占める大量の廃棄物混じりの土砂をリサイクルし、最終処分場に埋立てする量を減らすことが強く求められました。そこで、災害廃棄物から土砂を取り除く分別をいかに効率的に行うかがポイントとなりました。業者選定に当たっては分別についての企画提案を求め、最も的確に分別を行う事業者を選定して処理を進め、処理の途中でも自動車メーカーの協力を得て「トヨタ式カイゼン」の手法を導入し、処理効率の向上を図りました。また、取り除いた土砂を土工資材として再利用するため、地盤工学会の協力を得て土工資材としての品質基準を定め、実際に復興工事の資材として使うことができました。

このように、災害廃棄物の処理に当たっても、民間企業のノウハウや学会等の知見を活用した、環境や処理効率に配慮した取組みが、今後ますます求められてくるものと思われます。