「情報共有」という課題の中でのICT

このICT技術が、冒頭で述べた三つの課題の解決にどうつながっていくのでしょうか。厚生労働省の介護現場革新会議におけるパイロット事業(2019年度)や、自治体での在宅医療・介護連携推進事業などの事例から具体例をいくつか紹介しましょう。

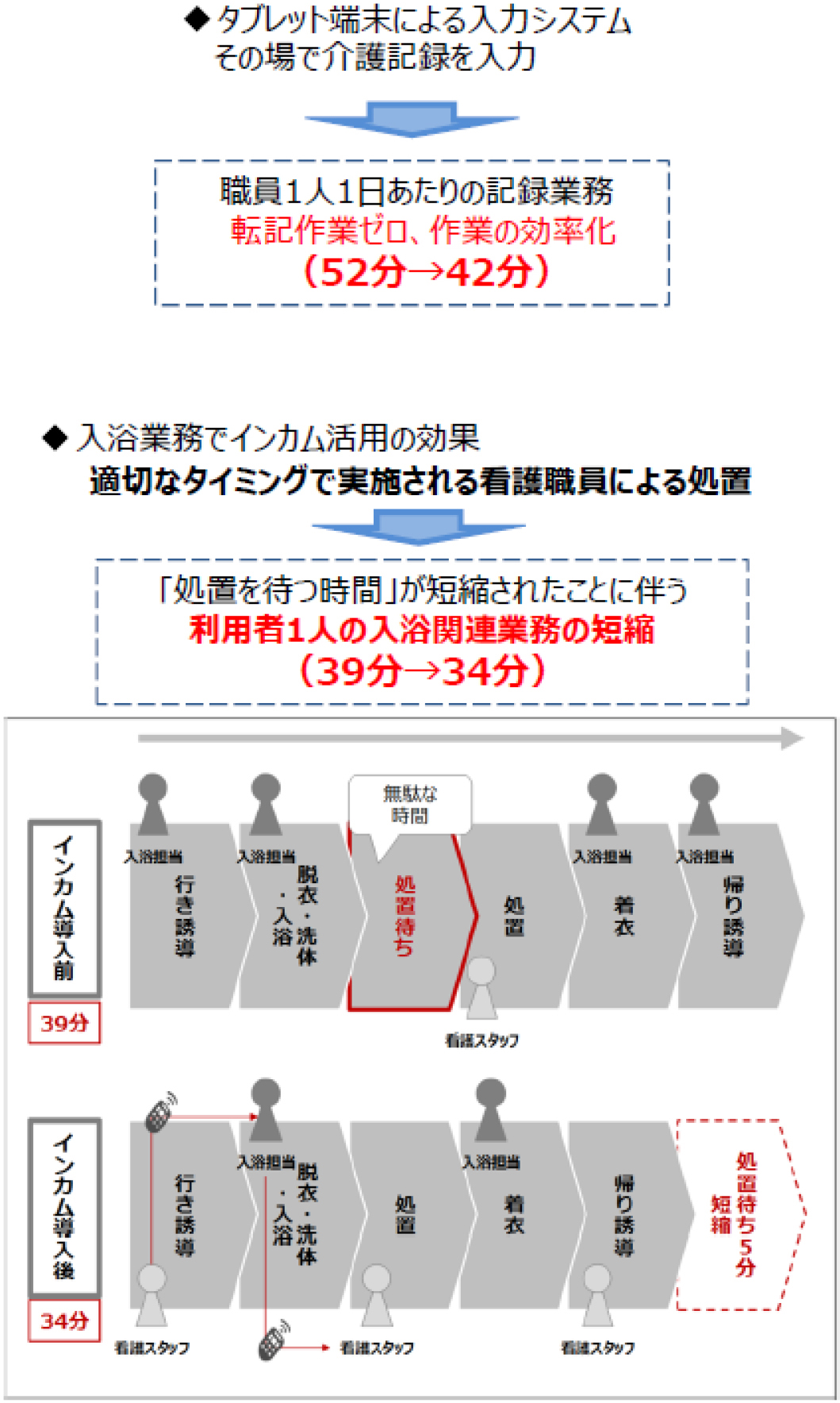

まず、すでに多くの事業所・施設で浸透していますが、タブレットやスマートフォン等の端末を使った介護記録の作成です(これにより、人同士の情報共有を瞬時に図れる点でICT技術と位置付けられます)。パソコンや紙媒体による記録作成と異なり、サービス提供の場での記録が可能となり、神奈川県のパイロット事業によれば、訪問介護事業所では1日当たり50分の作業時間の削減が確認されています。労働力不足によって職員1人当たりの現場負担が増しやすくなっている中で、作業負担の軽減が図られているわけです。

また、記録内容が(クラウド)サーバーにアップされることで、他部署・他職種との情報共有も図りやすくなっています。これをもう一歩進め、異なる事業所・施設、あるいは異なる地域においても情報共有を図りやすくする仕組みを運営しているのが東京都です。

具体的には、多職種連携ポータルサイトを立ち上げ、タイムライン(時間軸)によって、地域の利用者(患者)ごとの更新情報を一元的に確認できるというものです。

これにより、事業所・施設、地域ごとにシステムなどが異なる場合でも、ポータルサイトを通じた情報共有をスムーズに行うことができます。

日常の業務や研修の効率化に向けたICT

他にもICT導入は、介護現場の様々なシーンで実践されています。

やや広義のICTですが、サービス提供に際してのインカム使用なども、職員同士の情報のやりとりにおいて負担軽減を図る方法の一つといえます。

例えば、福島県のパイロット事業では、介護施設における入浴介助に際してインカム使用による業務効率化の実証実験が行われています。具体的には、入浴介助に際して介助担当者が浴室に滞在してインカムで看護師と連携をとり、入浴前後の看護師による状態確認や処置などを時間差なく行うことができるようになりました(図3参照)。

これにより、利用者1人当たりの処置等にかかる時間が5分短縮されています。

さらに、やはり神奈川県のパイロット事業ですが、介護場面をスマートフォンアプリで動画撮影し、それを他の職員がスマートフォンで再生することで介護技術の共有を図る取組みもあります。

OJTで指導者が介護技術を実践しても、その場限りになってしまうことがあります。また、その場での指導内容を他の職員まで広く伝えるのに、そのつど同じOJTを繰り返さなければなりません。そうした研修での効率化も、ICT導入の効果の一つといえます。

出典: 厚生労働省・社会保障審議会(介護給付費分科会)(2020年6月25日)資料を一部改変

図3 ICT活用の実際