2020.11.10 議員活動

第2回 政策の特徴と限界

13 政策の注目サイクル

政策がずっと注目され続けることは珍しい。政策においても「限界効用逓減の法則」が市民、議会、行政に働くかもしれない。継続して実施している政策であっても、一定の時間が過ぎると注目されなくなることもある。注目されなくなった政策もその後、再度注目されることもある。自治体総合計画の基本計画については、4年ないし5年ごとに策定される自治体が多いが、策定する前年・前々年は、基本計画の策定について関心が高まる。一般質問をする自治体議員も多くなる。すなわち、基本計画策定が4年ないし5年ごとに議員にとって政策の注目サイクルとして登場してくるのである。政策集としての総合計画基本計画は自治体議員にとっても争点とすべき内容があるということであろう。

14 政策の自己化

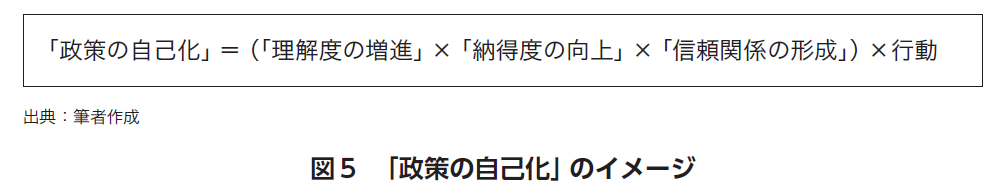

自治体議員にも「政策の自己化」(developing ownership to the process of policy making)が求められる。「政策の自己化」とは、政策について学習・議論することで、理解度を増進し、納得度を向上し、信頼関係を形成すること、そしてこれらの取組みと政策についての行動(例えば、意見交換会、市民アンケート調査・分析など)が相まって、政策を真剣にとらえること、自らのものにすることである(図5参照)。

結び

本稿で述べたように、政策には様々な特徴や限界がある。自治体議員・議会は、まず政策の特徴や自らの置かれた立場を認識することが必要である。その上で、政策の限界を、当該自治体の行政はもちろんのこと、市民、団体(法人)、政府(他の自治体、国、国際機構)と一体となって、超克する努力が求められる。そうすれば、そこに自治体議員・議会の進展が見られる。そして、「日本型二元代表制」という市民を軸とした日本型の地方自治制度が模索されていく。

■参考文献

◇秋吉貴雄(2015a)「公共政策とは何か?」秋吉貴雄=伊藤修一郎=北山俊哉『公共政策学の基礎〈新版〉』有斐閣、25~45頁

◇秋吉貴雄(2015b)「政策問題の構造化」秋吉貴雄=伊藤修一郎=北山俊哉『公共政策学の基礎〈新版〉』有斐閣、67~84頁

◇南島和久(2018)「政策」石橋章市朗=佐野亘=土山希美枝=南島和久『公共政策学』ミネルヴァ書房、21~39頁

◇外務省国際協力局地球規模課題総括課(2020)『持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割』

◇松下圭一(1991)『政策型思考と政治』東京大学出版会