2020.11.10 議員活動

第2回 政策の特徴と限界

10 政策の制御

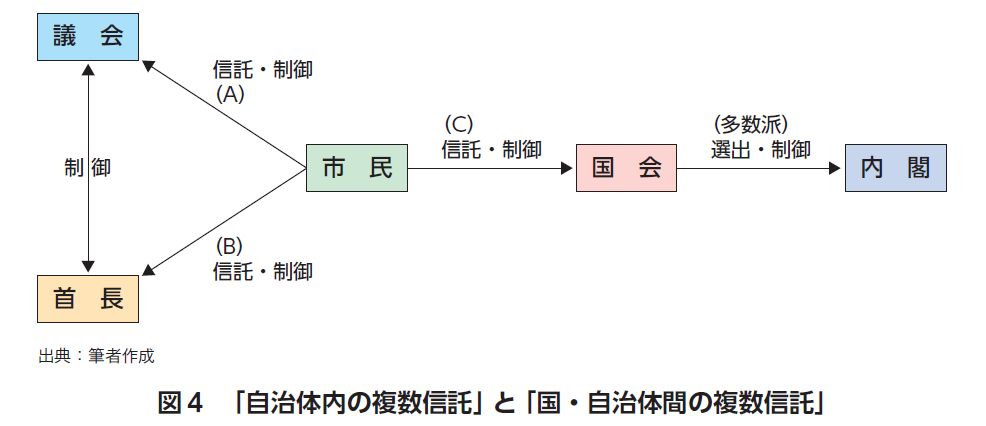

図4において示すように、自治体の政策は通常、二元代表制のもと市民の信託を受けた議会(信託A)と首長(信託B)の「自治体内の複数信託」に基づき、それぞれの役割に応じて実施される。ただし、自治体の政策は国の影響を受ける。すなわち国の法律・予算等の制御を受ける。国は市民の信託(信託C)を受けて国会が成り立っている。そして、国会の多数派が内閣を形成し行政を行っている。ここでは、自治体内への信託(信託Aと信託B)と国会への信託(信託C)という「国・自治体間の複数信託」に基づいていることが確認できる。「自治体内の複数信託」と「国・自治体間の複数信託」という市民を軸とした複数信託の構造は、市民の多様な意見を出現させ民主主義を強固なものにする働きがある。

11 「選挙の限界」と「政策の決定」

通常、信託は選挙を通して行使される。自治体においては、選挙で選ばれた議員・議会と首長が政策を決定する。しかしながら、市民は選挙ですべての政策を選ぶことはできない。最大の争点あるいはいくつかの争点についての政策は選ぶことができることもあるかもしれない。しかし、繰り返すが、すべての政策を市民が選挙で選ぶことはできない。選挙は、政策を決定する代表(議員や首長)を選ぶものであり、「政策のすべてを選ぶことはできないという限界(=選挙の限界①)」がある。もちろん、「選挙後に起こった問題・顕在化した問題には、選挙は機能を発揮できないという限界(=選挙の限界②)」がある。しかし、「選挙の限界①」、「選挙の限界②」という事態においても、政策は決定しなければならない(意図的に決定しないという「非決定」をするという決定を含む)。「選挙の限界」にどう対応するかが議員・議会には問われている。

12 議会と行政の立場(役割分担)の相違から見た政策

議会は政策を自ら実施する必要がないので、政策を適正水準よりも高めに設定する可能性がある。一方、行政は政策を自ら実施しなければならないので、投入可能資源との関係も考慮すると政策水準を適正水準よりも控えめに設定する可能性がある。このような政策水準についての議会と行政の相違(=「議会と行政の認識の相違」)は、議会が行政の知識・技術や行動の実態を把握しづらいことからも予測できる(=「議会と行政の情報の非対称性」)。「議会と行政の情報の非対称性」については、部局によって超過勤務が極端に差が生じる場合であっても、そのことを問題にできる自治体議員が限られていることからもうかがわれる。