2020.10.26 議員活動

第6回 防災復興の行政組織と政策立案

第12講 復興のための自治体組織と政策立案

前講では、平時と災害時の自治体組織の体制について述べましたが、ここでは、災害後の復興に向けた自治体組織の体制について考えてみることにします。

1 復興期における自治体の組織

(1)応急対応から復興期への移行

災害の発生後、2次災害等の危険が一応収束し、被災者の救助活動や指定緊急避難所等での応急対応が落ち着いてくると、自治体の災害対応は、破損した道路や公共施設の復旧、住家を失った被災者の生活支援、被害を受けた地元産業の再建支援に業務の中心が移行していきます。いわゆる災害からの復興期に入ります。

自治体が、どのようなタイミングで復興期に移行し、どのような組織体制で被災地域の復興政策に取り組んでいくかは様々ですが、一般に、人的・物的被害が大きな災害の発生後には、自治体では、災害直後に立ち上げた災害対策本部の体制を改組又は新設する形で、「復興本部」などの名称を付して、関係部局が連携して被災地域の復興を進める体制を整備します。その上で、規模の大きな災害からの復興の場合は、復興本部の事務局を担い、各種の復興政策を立案調整する専担組織として「復興局」、「復興推進課」などの名称の部署を設置し、職員を配置することもあります。

(2)復興本部の設置のタイミング

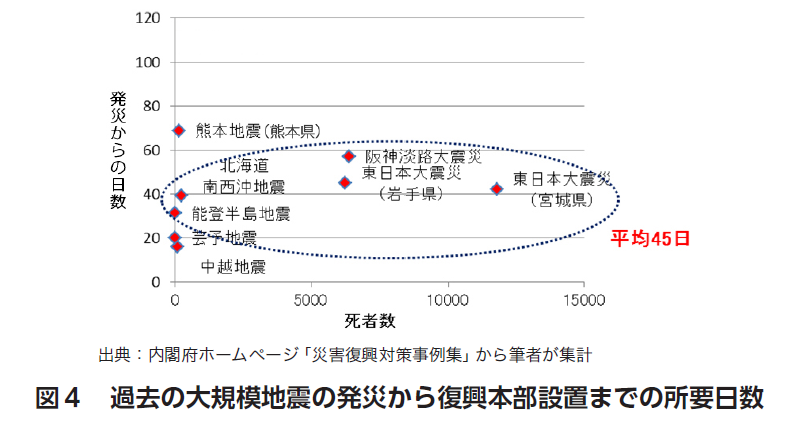

被災した自治体では、復興本部のような組織は、どのように設置されているのでしょうか。筆者が調査したところでは、地域において大規模な災害が発生した場合に、死者数等の被害の大きさにかかわらず、発災時からおおむね45日程度で、首長を本部長とし、部局長等の各行政分野の責任者を構成員とする復興本部等を設置しています(図4)。

つまり、ある程度の大規模な災害が発生すると、自治体では1か月半程度で、災害応急対策から復興期に移行するということです。筆者の自治体への聞き取りでは、復興本部等の設置は、多くの場合、首長のトップダウンであることが多く、復興本部等の設置により、地域の復興への道筋を早期に示そうとする政策的な意図があるとみられます(5)。