2020.10.26 議員活動

第6回 防災復興の行政組織と政策立案

2 災害時の自治体の防災組織と対応

(1)災害危機管理の参謀機能の重要性

自治体では、災害が発生した場合、又は災害発生が予想される場合、首長を本部長とする災害対策本部が設置されますが、その構成員は、部局長などの幹部職員で、災害に関する意思決定、調整の場としての機能が中心です。実質的に災害対策の企画立案、調整、実施を担う参謀機能とそこに配置される危機管理人材の育成確保が大切であることは、連載第3回でも解説したとおりです。

では、災害対策本部の参謀機能とは具体的にどのような機能で、そこに配置される危機管理人材には、どのような役割が期待されているのでしょうか。

災害対策本部の参謀機能とは、災害対策基本法上、災害対策本部の本部長として、自治体の首長が、災害時における重要な施策の意思決定と実施を的確かつ迅速に行うために、その基礎となる情報収集、分析、立案、調整を担うサポート機能ということになります。

災害対策本部の参謀機能については、筆者がヒアリング調査を行った熊本地震、平成30年7月豪雨(いわゆる「西日本豪雨」)(愛媛県)、北海道胆振東部地震の関係自治体では、災害対策本部の事務局は、すべて防災危機管理担当課の職員が行っていました。災害時には、大量の事務作業が発生するため、他部局から徐々に応援職員が派遣されてはきますが、災害対応は基本的に「縦割り組織」で行われており、応援職員が災害対策本部の意思決定に参画することは限定的なものとみられます。

一般に、防災危機管理担当課の職員数は、県で十数人、市町村では数人程度ですが、大規模災害の場合、防災危機管理担当課の職員だけでフォローするのは体制的に無理があります。かといって、平時から十分な人員を防災危機管理担当課に配置するのも困難です。

岩手県では、2008年6月の岩手・宮城内陸地震での教訓をもとに、災害時には参謀機能を担う臨時組織として、防災行政を所管する総務部の組織全体が「災害対策本部支援室」(以下「支援室」という)に移行する仕組みを取り入れました。東日本大震災の際も、発災当初から支援室が立ち上がり、支援室のスペースには常に40人程度の人員が配置され、交代要員も含めると数十人規模の人員が本部の意思決定をサポートしていました。

この支援室の設置の意義は、大きく二つ挙げられます。すなわち、第1には、災害対策本部の事務局としての膨大な業務を効率的かつ長期的に処理するためのマンパワーのストックとしての意義です。第2には、災害対策本部の事務局として、効率的かつ迅速な災害対応を行うための情報の収集・分析、施策案の検討など実質的な企画業務の担い手及び首長のサポートとしての意義です。

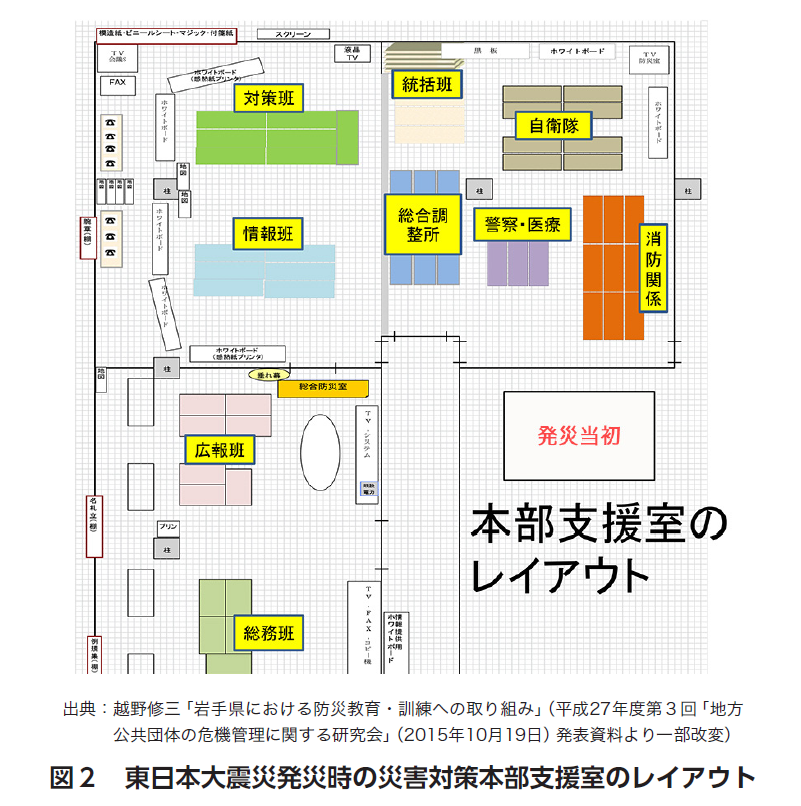

特に後者については、支援物資の配分や、ヘリや車両などの救助用機材の運用計画、救助隊や救援のためのマンパワーの配分及びこれらのスケジューリング等の施策案を検討する機能が、効率的に救援業務を行うためには必要であり、それが参謀機能として特に重要な役割になります。また、災害対応に関わる多くの関係機関の職員が情報を共有し、共通認識を持てるような場づくりも大切です(図2参照)。そうした場づくりとして、岩手県の支援室では、執務室のレイアウトも、情報共有と調整の場としての「総合調整所」を中心に、関係部署が周囲に配置されるようになっています。このレイアウトは、その後、災害対応のステージにより効率的な調整ができるよう、その都度、変更されています。