2020.10.26 議員活動

第6回 防災復興の行政組織と政策立案

(2)地域防災を担う消防団、自主防災組織

地域において、平時、災害時を問わず防災の担い手になるのが、消防団、自主防災組織です。このうち、自主防災組織については、連載第4回で現状と課題を取り上げていますが、全国的に広く組織化され、共助の仕組みとして大切な役割を果たしていますが、参加者の高齢化や減少などの課題を抱えています。

消防団については、住民自身による地域における消防防災の担い手として、消防組織法9条により、消防本部や消防署と同様に消防機関として位置付けられ、消防長又は消防署長の指揮命令下に置かれ(同法18条3項)、市町村条例に基づいて設置することとされた組織です(同条1項)。消防団は、全国で2,198団が設置され、全国のほぼすべての市町村に設置されています。団員数は83万1,982人(2019年4月1日現在、総務省消防庁調べ(1))で、その身分は、多くは非常勤地方公務員とされ(同法23条1項)、活動中の負傷等も公務災害補償の対象とされています(同法24条1項)。このように、消防団は、住民のボランティアで成り立っている組織ではありますが、法的にも消防行政の一部に組み入れられたものになっています。

消防団の業務は、消防事務に従事とされていますが(同法21条)、具体的には、平時における防火・防災訓練の実施や普及啓発活動などを行うほか、火災の際の初期消防、災害時の住民への情報伝達や避難誘導、負傷者等の救助などの役割も担っています。また、水害防止のための様々な法制度が規定されている水防法上も、河川の巡視、洪水時の対応などの役割を消防機関の一部として消防団が果たすこととされています。

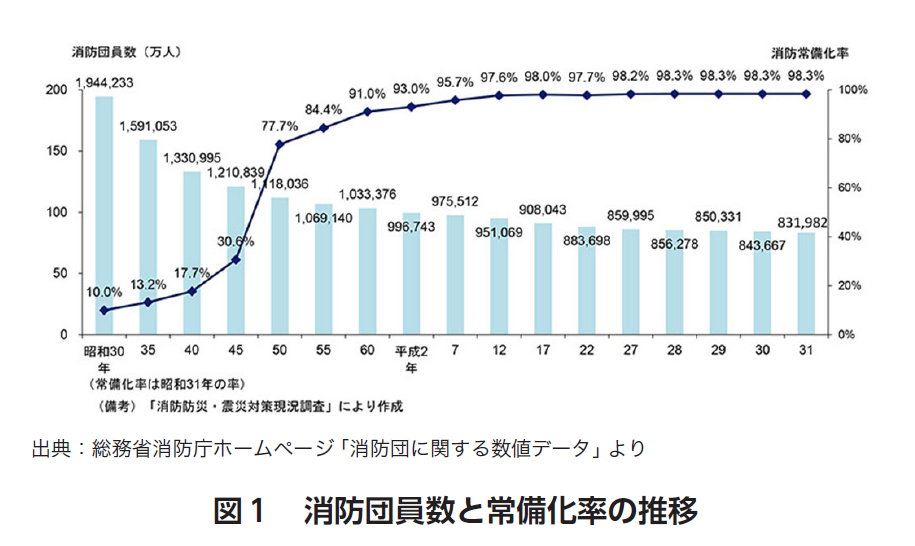

一方、消防団も、自主防災組織と同様に、高齢化、人口減少などに伴い、担い手不足の課題が指摘されています。高齢化の状況については、消防団員の平均年齢が1975年には33.3歳であったものが、2019年には41.6歳になり、階層別には20~39歳の団員の割合が、1975年には約8割であったのに対して、2019年には4割台に減少しています(2)。その結果、消防団員数は、1955年には約200万人近くいたものが、2019年には半分以下の約83万人となっています。これに伴い、消防の常備化率(消防本部を設置している市町村の割合)も上昇し、地域防災の面でも行政に頼らざるをえない状況となっています。