2020.10.12 議員活動

第1回 政策課題と議論

6 どのように議論するのか

では、自治体議会や自治体議員は、どのように議論することが期待されているのか。議員同士、市民、行政との議論ではどのような心構えが求められるのであろうか。議論に際しては、①相手の立場で聞くこと、②自分の立場で話すこと、③第三者の立場で聞き考え話すこと、④熟考し決断すること、が求められる。なお、議論は少なくとも前段に示した①から④のプロセスを2回以上行い、決断することが必要であろう。

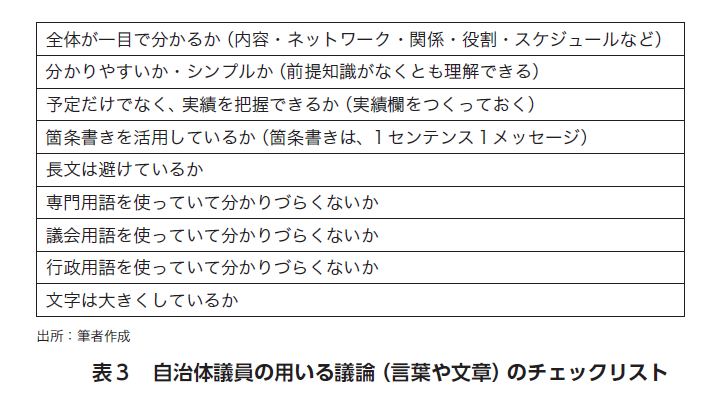

議論の詳細については、この連載の中で随時触れる予定であるが、ここでは議員が、議員同士、対市民、対行政との議論(言葉や文章)において留意すべき点を表3に例示する。なお、これらのチェックリストは、市民や行政との話し合いの際に、随時見直すことが肝要である。

7 比較する〜相互参照・政策波及

地域の政策課題を把握し解決するためには、議論が必要なことは本稿でも述べてきた。では、どうすれば課題を把握することが可能であろうか。課題を把握する一つの方法は、他の地域の地勢・産業・風土・歴史・文化・教育そして政策を、比較すること、議論することであろう。このことは、自治体行政だけではなく、自治体議会及びその構成員である自治体議員にも求められる。

公共政策学では、自治体や国の政策決定に際して、他の地域の動向を参考にする行動を相互参照という。相互参照を経て、新政策が自治体の間に広がっていくことを政策波及という。実際には、この相互参照から政策波及の過程において、過去の経験や新しい情報に対応して、地域の政策課題(政策目標や政策手段)を修正する試みなどが必要となろう。

8 議員力(政策力・議論力)を身につける実務と研修

自治体議員の議員力(政策力・議論力)向上の具体的手法としては、表2に挙げた「議員間の自由討議」、「政策会議の開催」、「議会報告会の開催」、「意見交換会の開催」などの自治体議会改革をはじめ平常時・非常時の実務がある。これらを通して議員力が向上する。一方、実務を離れた講演会・学習会などの研修がある。研修は、議会としての研修と個人としての研修と政党・会派ごとの研修に大別できる。

議会の研修は、例えば市町村議員の場合、議長会レベル(全国、都道府県、広域市町村など)や自らの議会(市町村議会)が挙げられる。議長会レベルの研修では、議員力アップにつながる議員の研修と併せて、人的ネットワークの構築も期待される。さらには中長期的視点に立ち、議会の人事政策を加味した、チャレンジする議員を評価し育成する仕組みを構築することが求められる。議会としての研修には、このように多面的な研修づくりが求められている。なお、個人として参加できる研修も、近年は増加しているようである。繰り返すが、これらの研修には本稿で取り上げた議論の仕方を学ぶ場としての研修も必要である。また、望まれる議論のために、参加者間において議論の仕方についてルールづくりをする研修も必要である。