2020.09.25 議員活動

第1回 地方自治体における広報と広聴の現状 ──自治体コミュニケーションが地域運営を強くする

5 自治体の広報と広聴の現状把握

具体的な議論に入る前に、自治体における広報と広聴の現状を把握します。「全国条例データベース」(https://elen.ls.kagoshima-u.ac.jp/)というサイトがあります。全国のほとんどの例規が格納されています。同サイトを活用して、広報と広聴を調べます。

「広報」をキーワードとして調べると、112条例が抽出されます。そして「広聴」を検索すると5条例しか抽出されません。条例という観点から捉えると、何となくですが、自治体は広報に力を入れて、広聴は停滞している印象を受けます。なお、広報の多くは広報紙の発行のための条例、また広報と広聴ともに附属機関を設置するための条例に含まれています。

一方で、同サイトを活用して自治基本条例を調べると、229条例が抽出されます。229条例を対象に「広報」の規定を調べると、22条例が該当します。そして「広聴」の規定は11条例に減ってしまいます。ここでも広聴が少なくなっています。

ついでに……といったら失礼ですが、同サイトを活用して議会基本条例における広報と広聴を調べます。議会基本条例は878条例見つかります。その議会基本条例に「広報」の2文字が登場するのは「811条例」です。実に多くの議会が広報を重要視していることが分かります。一方で「広聴」に関して調べると、「265条例」に減ってしまいます。議会基本条例は広報に関しては積極的ですが、広聴にはやや消極的といえそうです。余談になりますが、筆者の研究室(ゼミナール)に所属している地方議員は、「議会コミュニケーション」という概念を提起し、議会における広報と広聴を対象として研究を進めています。

続いて「地方議会議事録横断検索」というサイトを確認します(https://chiholog.net/chiholog)。同サイトは地方議会の議事録が横断的に検索できます。広報と広聴を比較すると、広報に関する議会質問等が圧倒的に多くなっています。広報の10分の1ぐらいで広聴 の議会質問等が見受けられます。

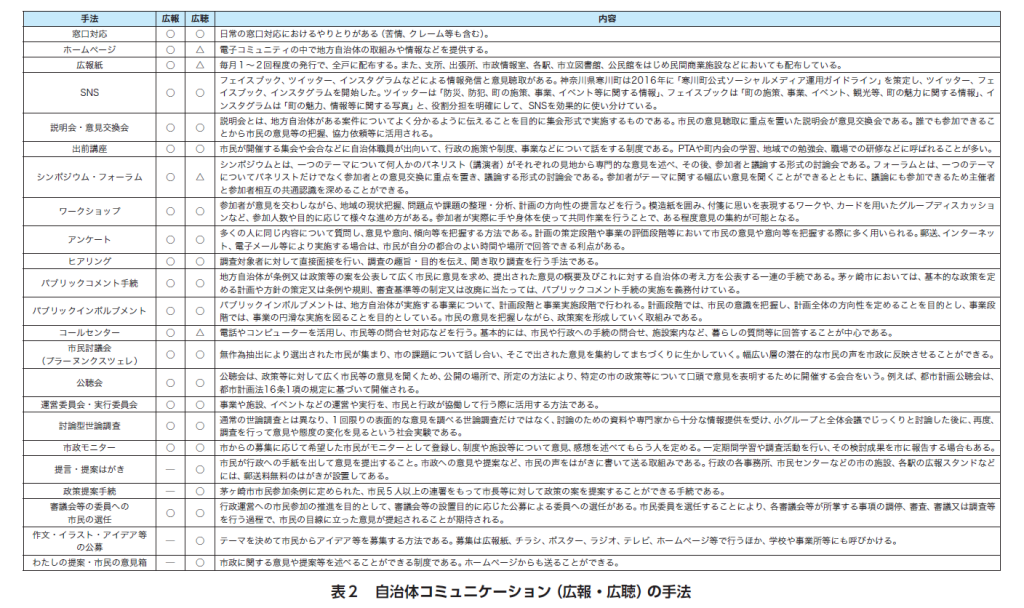

ここまで調べると、全体的に広報は活発で、広聴は停滞している印象を受けます。ところが表2を確認すると、自治体は広報だけではなく、広聴のチャンネルも多く用意していることが分かります。表2は筆者がインターネットを使って、自治体の広報と広聴の事例を収集したものです。実際は表2に記されている以上にもっと多くあると思います。今回は参考という意味で例示しています。確かに、自治体は多くの広報と広聴を用意しているのですが、筆者が調べた範囲では、現場で実施されているのは一部であり、さらに広報に重きが置かれているようです。

なお、自治体において広聴が弱い理由はいくつかあります。筆者のヒアリング調査によると、「広聴により一部の住民の意見を反映させることは公平的観点から望ましくない」や「議会が住民の代表であるため、議会(議員)の声を反映することで広聴を担っている」などです。これらの見解に何となく納得してしまうのですが、よく考えるとおかしいでしょう。

前者は、確かに一部の住民の意見をもとに政策を「決定」するのは望ましくありませんが、あくまでも「広聴」の行為であり、広聴だけで決定するということはありません。最終的には議会にかけるわけですから、議会が判断すればいいことです。

後者は、確かに議会は住民の代表機関です。しかし投票率が100%でない限りは、100%の住民の代表とはいえないと思います。さらにいうと、民意は常に変化するものです。議会議員選挙を実施したときは、現時点での民意は変化しているかもしれません。その意味では、その都度、住民の声を拾う(広聴する)ことは大事と考えます。