2020.09.25 議会改革

第12回 条例づくり10箇条

2 条例事項かどうかの検討を怠らない

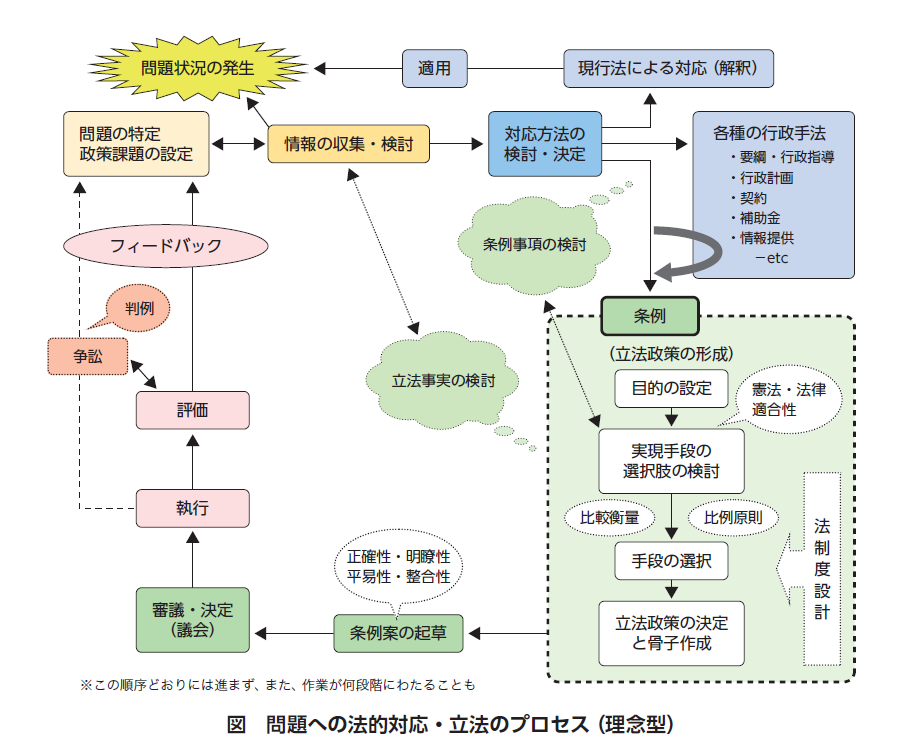

条例を政策手段の一つとみなし、その積極的な活用を目指す立場からは、条例を道具として捉える傾向が強いといえる。確かに、条例は、自治や行政を行うための道具であるが、条例も法の形式の一つである以上、使い方“要注意”の道具であることが理解されるべきである。

条例の対象となる事項は「条例事項」などと呼ばれるが、これには条例で定めなければならない事項と、条例で定めることができる事項とがある。現代において、法の形式は「法」たりうるものを規定するためだけでなく、政策や意思の決定・表明などの手段として多用される状況が見られるのであり、条例をそのようなものとして活用することも当然に認められるだろう。特に、法治主義だけでなく、民主主義の観点からも、条例の規定事項をできる限り広く捉え、条例を行政の統制手段として用いることなども重要である。 しかしながら、条例も法の形式である以上、その形式を用いるにたる適格性を備えたものでなければならず、そこで定められる内容は、名宛人が誰であろうと、少なくとも一定の行為・判断・評価などをするよう何らかの形で指示・拘束し、あるいはその基準・理由となるような規範的要素を含んでいることが求められる。その点からは、願い、思い、理想、理念などを語るばかりで、規範性がほとんどない条例はやはり問題があるといわざるをえず、そのような問題意識や検討を欠いたまま、アピールの手段としたり、リップサービスをしたり、理想をぶち上げるためだけの条例を制定することについては、慎重さや謙抑的姿勢が求められる。

また、近年は、法と道徳が交錯する状況が散見されるが、社会的な道徳の法への取り込みにも慎重さが求められるほか、少なくとも法と個人的な道徳との区別は維持される必要があり、条例による私的領域への介入の限界についても認識されるべきだろう。

たとえ強制的なものでなくても、個人の判断に委ねられるべき事柄について条例で定めることで、社会的同調圧力が生じ、それに従わない個人が攻撃・抑圧されるような事態を招くことがあってはならない。

このような議論に対しては、条例はあくまでも地域において自治や行政を展開するためのツールであって、「法」ということを強調するのは古めかしく現実性を欠く議論であり、自治体の取組みを限定・萎縮させるものだとの批判もある。

しかし、条例で定めることに歯止めがなくなったり、意味の希薄な条例が多発したり、条例で定めることだけに意味を見いだすような動きが強まれば、条例やその制定主体である自治体の信頼性を揺るがし、結局、条例の法としての地位を低下させ、その有効性を減じることになりかねない。せっかく憲法によって付与されている包括的な自治立法権(条例の形式)については、有効かつ効果的に使っていきたいところだ。