2020.09.10 議会運営

第7回 課題共有型円卓会議(えんたく)の実践と効果

3 議会から見た2019年常任委員会「えんたく」の効果

このときのえんたくの効果を、原氏は「課題と事実をテーブルの上に広げて共有する」、共有されたそれを参加者が短時間でも「真剣に話す」こと、特に「初対面の人とでもそれができる」ことが印象に残ったと語る。職員と議員の、向かい合って対峙(たいじ)することが日常になりがちな関係の中でも、「課題共有」という場の雰囲気で率直に話し合えたことが、話し合いに向き合う主体との関係性、相手への「見る目」を変えることにつながったという。筒井氏は、通常の常任委員会では説明者として課長、部長などの役職者が相手方となるが、議会が現場のスタッフとして動く方々の「生の声」を聞くこと、議会が課題に「ともに」取り組む意欲を伝えることにもつながるといった効果を指摘した。

4 議会報告会での「えんたく」応用

2019年10月初旬から飯田市議会の議会報告会が開催された。市内7ブロックでの議会報告会では、全体報告の後に常任委員会ごとに分かれて話し合う分科会形式がとられているが、社会文教常任委員会ではその時間帯を「えんたく」を応用した独自の方法で運営した。

一般的には、その常任委員会から報告し、それに意見交換や自由意見を受け付ける形態であったものを、「子どもを見守り育む地域社会について」というテーマにかかわってその地域で実践活動をしている市民に「話題提供者」として2〜5人登壇してもらい、話題提供者の提起をいわば呼び水に、議員を司会として数人でグループセッションを行い、その結果を共有してまとめ、最後に話題提供者のコメントで結ぶ、という形式にした。これまでの分科会の運営を大きく変えた形になる。

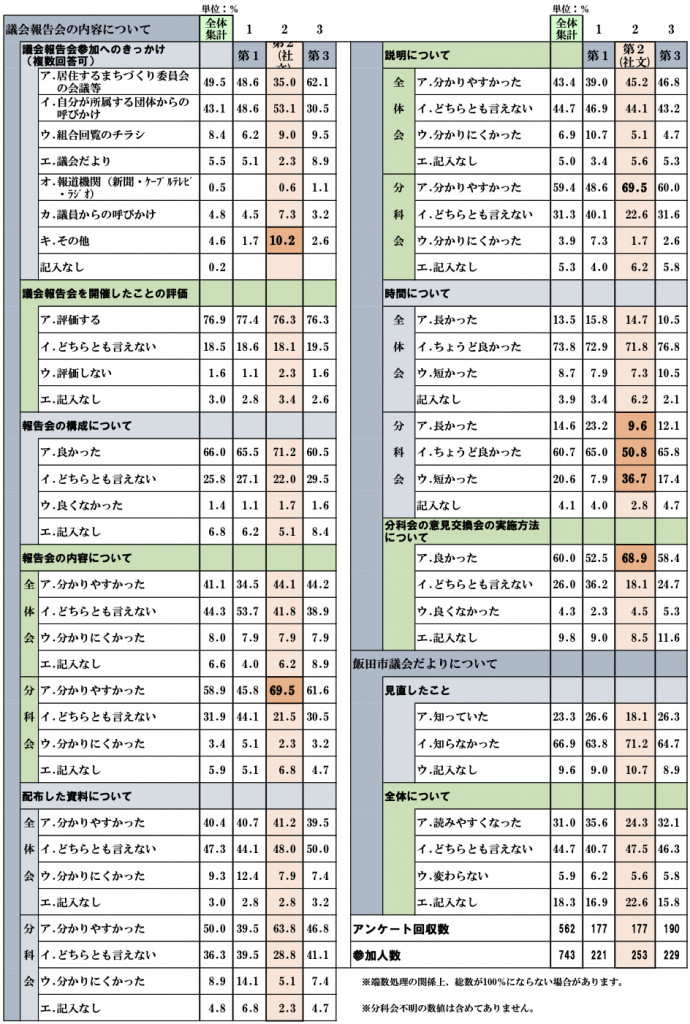

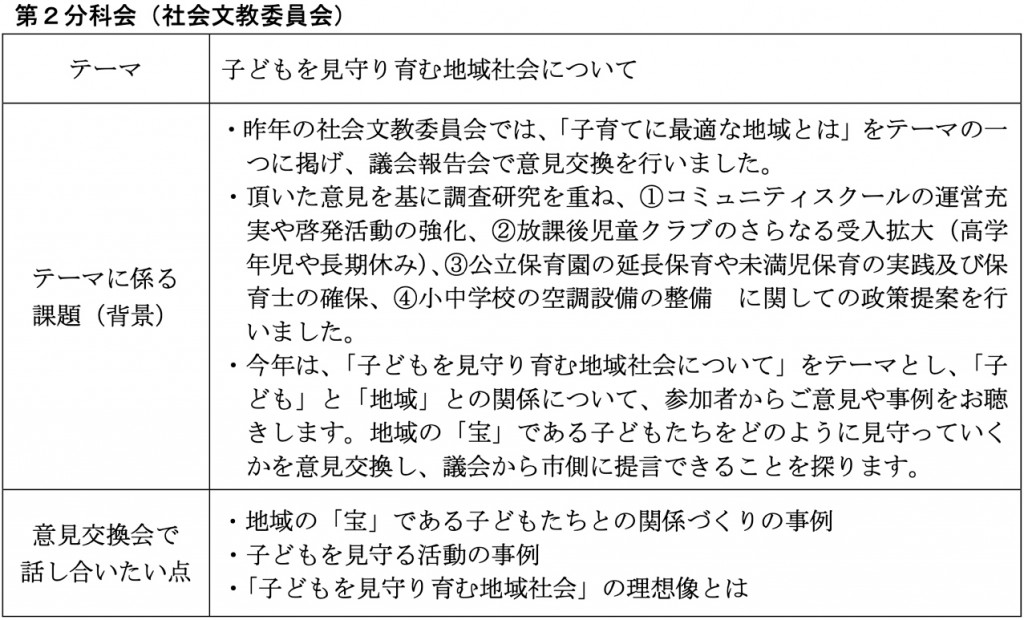

飯田市議会では自治基本条例に基づいて行われる議会報告会に、丁寧な準備と集計、フォローアップを行っており、分科会の運営の背景や目的もあらかじめ設定してある。この回の分科会では表1のようになっている。

出典:飯田市議会提供資料

表1 2019年10月議会報告会 社会文教常任委員会の説明資料

80分の時間設定は、社会文教常任委員会からの説明が10分、話題提供者2〜5人の提起が20分、アイスブレイク(2)を含むグループセッションやまとめが40分、10分は移動など余白に充てる。委員会議員がグループセッションのファシリテーターを務め、グループは7〜10人程度になることもあった。

7ブロックそれぞれの地域で「話題提供者」を探して依頼し、運営することは負荷も大きかったことと思われる。「話し合い」の機会としての成果や効果は、厳密には各ブロックそれぞれ異なるであろうが、議会報告会の結果をまとめた資料やアンケート等から確認されたことを指摘してみよう。

出典:飯田市議会提供資料

表2 飯田市議会報告会に寄せられた意見、要望数と内訳(2019年11月15日時点)

出典:飯田市議会提供資料

表3 飯田市議会報告会アンケート分科会別集計結果

まず確認できるのは、表2のように社会文教常任委員会の第2分科会で寄せられた意見の多さである。これは、「えんたく」という話し合いの形式そのものが登壇者(この場合は話題提供者)、グループセッションでの参加者の意見を引き出しやすいということもあるが、話題をめぐって活発な意見交換が参加者同士で行われていることがよく見える数字といえる。

表3のアンケートからは、特に、報告会の内容(「分かりやすかった」(69.5%))、時間配分、意見交換の実施方法(「良かった」(68.9%))などへの評価が他分科会と比して異なる傾向が強く出ている。特筆すべきは、議会報告会参加へのきっかけ「その他」(10.2%)である。これは、話題提供者が周囲や関係者に声をかけ、結果として従来の参加者層とは異なる参加者が参加したためとされる。

もちろん、すべての参加者が大いに満足したというわけではない。ブロックごとに分科会の雰囲気も異なる。参加者の感想の記録からは、話題提供が「報告者の自慢話」と感じられたという指摘、「意見の強い」参加者が多くまとめが大変だったという感想もある。参加者なりの結論や要望があれば、課題共有を目的とした場の設定自体に違和感が感じられることもあり、自分も話者として参加することに抵抗感や忌避感がある参加者にとっては、苦痛ともなりうる。

しかし一方で、常任委員会が調査している「わがまちの課題」について、地域の実践者から報告を聞き、それに引き出されて互いの知見や考察を語り合うことは、まさに「わがまちの課題」共有として、議会の「報告」以上に心に残り、その展開をわが関心としてとらえる効果があることが示唆されている。

この話し合いで引き出された内容から、社会文教常任委員会では2019年度中に、学童施設と小学校の手洗いをめぐる二つの提言をまとめている(3)。

議会報告会分科会の様子。