2020.09.10 議会運営

第73回 陳情の取扱いについて

【憲法16条】

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

陳情書の処理については地方自治法において規定は存在しないため、各議会における会議規則に委ねられる。すなわち、陳情書又はこれに類するもので市会議規則であれば「その内容が請願に適合するもの」又は都道府県会議規則であれば「議長が必要があると認めるもの」は、請願書の例により処理するものとされている。

ここで留意を要するのは、会議規則における陳情の内容が「請願に適合するもの」と判断される場合と「議長が必要があると認めるもの」の解釈である。 都道府県会議規則93条における「議長が必要があると認める」ときは、議長の判断に陳情の処理が委ねられることから、一般的には陳情を一定の形式に基づき判断するのではなく、議会運営委員会で陳情の取扱いについて議論し、その結果に基づき処理がなされることが想定される。そのため設問のような内容の陳情であれば、陳情の内容が議会において審議するに適当でないと判断すれば、請願と同様の処理をする必要はないといえる。

しかし、市会議規則145条の規定では、「その内容が請願に適合するもの」と規定していることから、文理解釈上、陳情の内容が明らかに請願として不適合であると客観的に見られるもの以外は、請願の内容に適合するとして、請願と同様の議事手続を経ないと問題になると解されえる規定となっている。つまり、都道府県会議規則のような議長による自由な判断権が一定程度制約されてしまうおそれがある。

ただ、法解釈上は、市会議規則においても都道府県会議規則においても、会議規則制定過程において同一の解釈に基づいて制定されており、文理上の規定の違いはあっても議長の判断に委ねられていると考えられている。

ちなみに、会議規則により陳情の内容が請願に適合しないと判断された場合の陳情は、法及び会議規則で特に規定はないので、各議会における先例や慣例、申合せ等に基づいた自由な取扱いをすることが可能である。

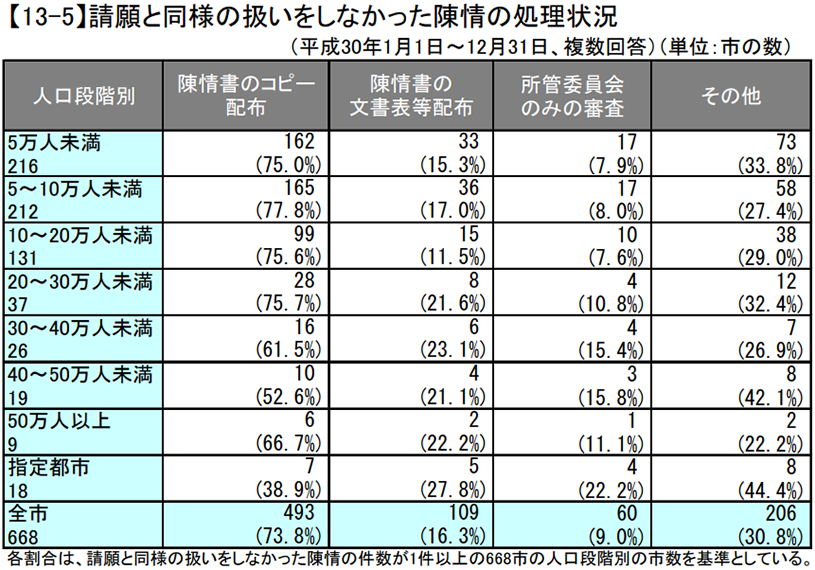

一般的には、①陳情書をコピーし全議員に配布する、②議長が陳情を預かる、③陳情文書表を配布する、④陳情書の一覧表を配布する、⑤議長が所管の常任委員会へ送付する、⑥請願と同じく採択・不採択を決定する等の取扱いがなされる。

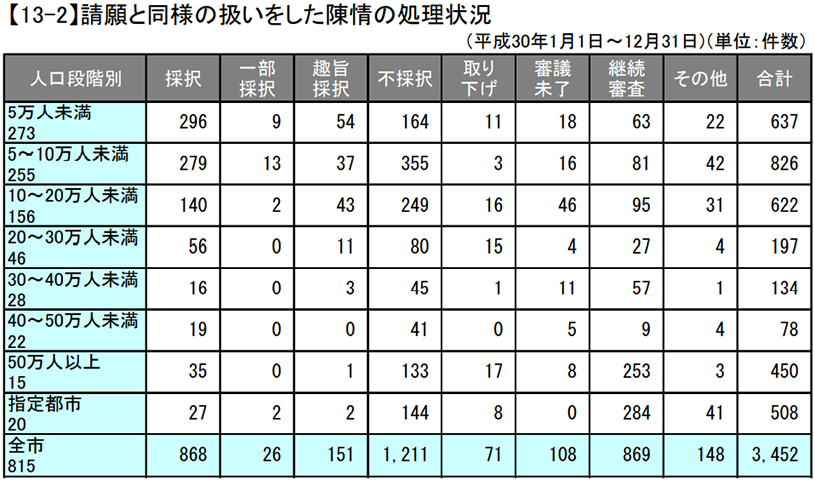

なお、全国市議会議長会の調査によれば、平成30年中における陳情の処理状況は次のとおりとなっている。

さて、設問について勘案すると、陳情が会議規則における請願の内容に適合するか又は議長が必要であると認めたときは、請願書の例により処理するものとされることから、市会議規則141条1項及び都道府県会議規則90条1項に基づき、請願文書表の配布により各常任委員会又は議会運営委員会へ付託されるのが原則である。

【市会議規則141条】

① 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

しかし、市会議規則141条1項ただし書又は都道府県会議規則90条2項により、議長又は議会の議決により委員会へ付託せず本会議で即決することは可能である。ちなみに審議の際には、陳情に記載された当該議員は法117条の規定により一身上の事件に該当するため除斥となる。

さらに、設問における陳情が請願の内容に適合しないもの又は議長が必要がないと判断した場合は、どのような処理を行っても構わないことから、先例や慣例等に基づき請願のように審議・審査をすることも必要がないといえる。

設問のように議員を批判し、その見解を公の場で問うような陳情の場合は、議会の過半数の議員が審議を適当としない場合が多いことから、議会で審議せずに各議会の先例・慣例に基づきそれぞれの取扱いによることが多いと考えられる。