2020.08.25 議員活動

第5回 災害直後の生活を支える制度と仕組み

3 応急仮設住宅の整備

応急仮設住宅は、居住する住家がなく、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対して提供される住宅で、新規に建設する「建設型」と既存の賃貸住宅等を活用する「借上げ型」があり、「建設型」は発災後20日以内に着工し、両方とも供与期間は最長2年間が原則(8)です。

しかし、東日本大震災や熊本地震などの事例では、着工が大幅に遅れたり、入居期間も被災者の事情により延長されています。2012年4月の災対法改正により、応急仮設住宅の整備を含む災害救助事務が、都道府県から希望する政令市(救助実施市(9))に移譲することが可能となりました。しかし、地元の建設業者や資材が限られている中で、自治体間で「業者等の取り合い」になることも想定されます。

また、東日本大震災では、阪神・淡路大震災の教訓から、コミュニティ機能の維持や要配慮者へのケアに配慮した仮設住宅団地も一部建設されましたが、多くの建設型の応急仮設住宅では、間取りや断熱性などの居住性や、抽選による入居方法をとった場合のコミュニティの再構築の難しさなどの課題も指摘されています。特に、コミュニティの再構築は、高齢化の進んだ地域では、時間がかかることが多く、高齢者の孤独死の問題にもつながります。ボランティアなどとも連携した自治体の息の長い被災者支援が求められます。

4 NPO、ボランティアとの連携

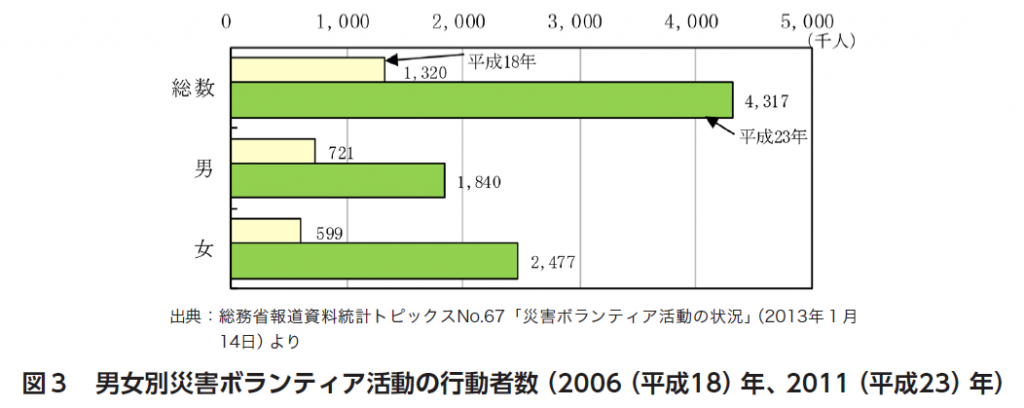

災害直後の被災住家の片付けや泥出し、避難所における炊き出しの手伝いや被災者への心のケアなど、行政だけでは対応できないきめ細かい取組みをしているのが、NPOやボランティアの活動です。災害ボランティアの参加者数を、東日本大震災前の2006(平成18)年と2011(平成23)年とで比較すると、図3のように震災後は大きく増加しており、今や災害ボランティアやNPOの活動は、被災地ではなくてはならないものとなっています。

災対法でも、震災後の2013年改正で国、自治体は「ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない」(同法5条の3)とされ、「ボランティアによる防災活動の環境の整備」について配慮することとされています(同法8条2項13号)。

また、NPOには、専門的なスキルや事業ノウハウを有する団体もあり、被災者の生活支援や被災地の地域づくり・産業復興に重要な役割を果たしています。NPOは、行政とは独立した立場で理念に基づく活動をしており、自治体はうまく協調連携しながら被災地の復興に取り組むことが大切です。

5 効果的な受援と応援

大規模災害の発生時には、災害が発生した自治体だけでは対応できない場合が多々あります。そのような場合には、他の自治体や企業、団体の応援を躊躇(ちゅうちょ)なく求めることが必要です。

しかし、災害時に、具体的に、どこに、どのような応援を、どの程度求めるかを決めるのは困難であり、事前にシミュレーションし、いざというときに迅速にマッチングする仕組みを決めておくことが効果的です。このような手順を決めたものが「受援計画」といわれるものです。

効果的な「受援」のためには、他の自治体等からの「人や物資の支援」をマネジメントし、迅速にマッチングする仕組みを「受援計画」の中で定めておくことが大切です。また、最大限に支援が活用されるよう、応援する側も、それぞれの自治体の実情に合わせてあらかじめ応援のための計画をつくっておくことも重要です。