2020.07.27 議会改革

第10回 条例をどう使いこなしていくか

2 自治体法の体系と条例の位置付けを理解する

これまでに述べてきたところもあるが、自治体に関係する法の体系とそこでの条例の位置付けから見ておこう。

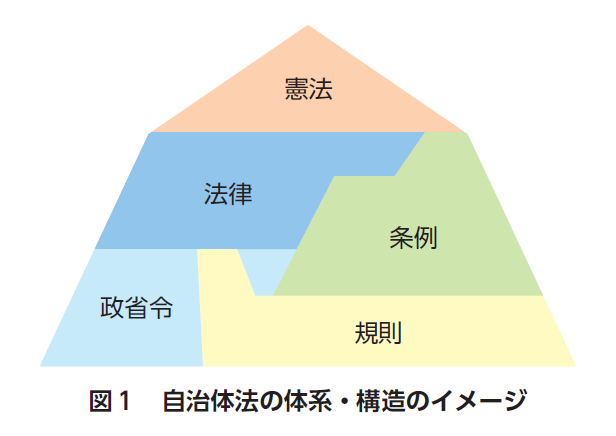

それぞれの地方自治体における自治・行政ないし自治体の組織・運営・活動にかかわる法の全体を「自治体法」として捉えるならば、憲法の下、自治体の組織・事務について定める法律・その委任に基づく政省令等と、自治体の自主的な法である条例、規則等によって構成されることになってくるだろう。その数は膨大なものとなるが、総体として一つの体系となっていると見ることもできる。ちなみに、それは、それぞれの自治体ごとに、「自治体法」を観念するものであり、また、条例・規則の例規の体系だけでなく、国法も当該自治体が解釈し運用する法として取り込んだ形で法体系を構想するものである(1)。

そのような中で、条例制定権は、国の立法権とは別に、憲法により直接かつ包括的に保障されているものである。現実には、国の法令が自治体の事務等について詳細に規定しているため、条例がそれとは無関係に制定できる余地は限られているところもあるが、それでも、国の法令と条例の関係については、かつて有力であった、国の法律が定める事項について条例の制定の余地を認めない「法律先占論」は、関係者の取組み・努力などもあって、ほぼ克服されたといえる。したがって、法律が規定している事項であっても、国の法律の範囲内(法律との矛盾抵触)といったことが問題とはなるものの、条例による法律とは別の目的からの規律、横出し規制、上乗せ規制、法律と接続した規定の追加なども認められることになる。

そもそも、自治体は、その事務にかかわる国の法令に関する第1次的・自主的な解釈権を有しているのであり、そのことを認識した上で、柔軟かつ創造的な法解釈を通じて、自治立法を展開していくことが重要である。そして、それによって、国法と条例等を調和的な形で自治体法として再定位し、運用していくことが可能となるといえる。

以上の点からは、自治体法を一つの体系として捉え、段階的構造となっていると見るとしても、それは、憲法の下、法律と条例を基点とした複線的な構造となっているともいえる(2)。そして、そこでは、国の法令の規律密度を下げ、自治体の自由度を高めていくことが必要であるが、各自治体においても、適切に解釈権を行使することにより、法律との関係を柔軟かつ調和的に捉え、適時適切に必要な条例を整備していくことが求められていると考えるべきだろう。また、その際には、地方自治の本旨や国と地方の役割分担、あるいは地域の特性の考慮の観点から地方自治法2条が定める立法原則・解釈原則に立ち返り、これをうまく生かし、実質化していくことも重要となる。