2020.07.27 議員活動

第4回 災害に対するレジリエンスを高める制度と仕組み

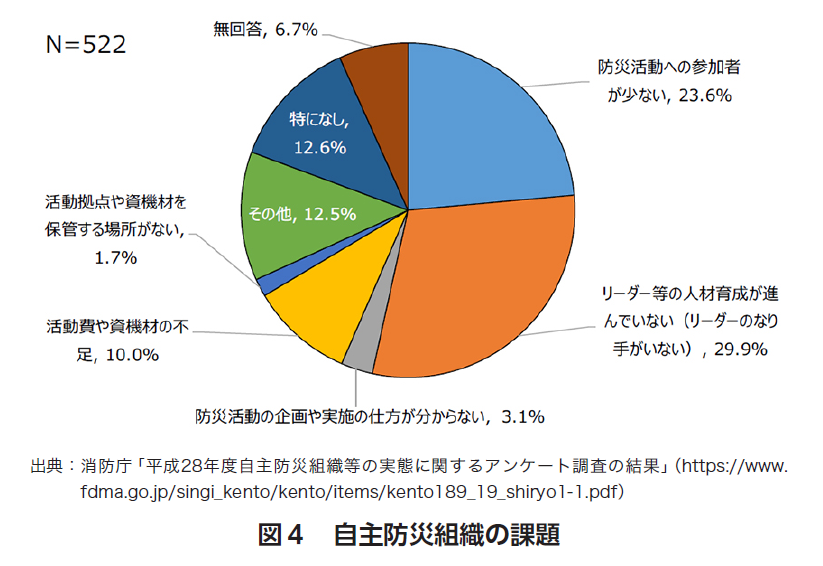

(3)自主防災組織の課題

自主防災組織が実効性ある活動を維持していく上での課題について、消防庁が行った「平成28年度自主防災組織等の実態に関するアンケート調査の結果」によると、「防災活動への参加者が少ない」(23.6%)、「リーダー等人材育成が進んでいない(リーダーのなり手がいない)」(29.9%)、「防災活動の企画や実施の仕方が分からない」(3.1%)などの「人的リソースの不足等」と、「活動費や資機材の不足」(10.0%)や「活動拠点や資機材を保管する場所がない」(1.7%)などの「物的リソースの不足」が課題とされます。

第1の人的リソースの不足等については、地方では人口減少と高齢化が進み、都市部では人口の多くをサラリーマンが占めることにより、自主防災組織の活動に参加する担い手の全体数が限られてきています。地方も都市部も、リーダー的人材の育成が難しくなってきている状況です。このような自主防災組織の人的リソースの不足を補うため、行政による防災の主体となる消防の組織体制の整備も一定程度行われてはいますが、消防組織自体も広域化が徐々に進行し、結果として、地域の現場での「自助・共助」の仕組みを弱体化させているといわざるをえません。「自助・共助」が重要となる大規模災害の発生時を考えると大きな問題です。

また、人的リソースの不足から派生して、組織の運営ノウハウの不足も指摘されています。自治体では、様々な研修の実施やマニュアルの作成を行っていますが、なかなか難しい状況です。

第2の物的リソースの不足については、自主防災組織は、地域の消防団、町内会や自治会が母体となっていることが一般的ですが、人口減少や町内会等への加入率の減少などにより、自主的な収入が目減りしているほか、厳しい財政状況のため自治体からの助成も多くは期待できない状況にあります。

災害対策基本法5条2項では、市町村が自主防災組織の充実について責務を負うことを規定していますが、具体的な施策は示されていません。現状では、人的、物的両面で極めて厳しい状況です。自主防災組織の課題には、自治体の抱えるコミュニティ施策全体に共通する側面があり、防災単体、市町村単体で考えるのではなく、国や都道府県も含め、まちづくり政策全体の中での検討が必要といえます。

2 防災教育の現状と課題

(1)防災教育の位置付け

災害対策基本法では、災害予防の実施項目として「防災に関する教育及び訓練」が規定され(46条1項2号)、首長等の実施責任も定められています(同条2項)、このほか、首長以外の公共的団体、防災上重要な施設の責任者等についても防災教育の実施に関する努力義務が規定され(47条の2第1項)、多様な主体がそれぞれの立場で防災教育を行うべきこととされています。また、国土強靭化基本法でも、基本方針として「防災教育の推進」が規定されています(8条1号)。

これらの規定は、東日本大震災後に追加、制定されたものですが、防災教育の重要性が再認識され、法的にも明確に位置付けられたものです。

(2)岩手県釜石市での奇跡と悲劇に見る防災教育の重要性

法改正の契機となった東日本大震災では、防災教育の重要性を示す次のような対照的な二つの事例が、同じ岩手県釜石市鵜住居(うのすまい)地区で起きています。

ア 「釜石の奇跡」とは

一つ目の事例は「釜石の奇跡」といわれている事例です。釜石市では、三陸沖を震源とする大地震の発生が確実視される中で、専門家の指導を受けて、市内の小中学校で津波を想定した「防災教育」を以前から実施していました。釜石市では、学校教育の中で、単に避難

訓練などを繰り返し行うだけではなく、様々な教科の中に津波の発生メカニズムや被害の大きさ、実際に津波が発生した際の行動などを、学年に応じて段階的に教育しています。例えば、小学校低学年の長さの単位の学習では津波の高さを巻き尺で測ったり、高学年の体育では水泳の時間に、津波にのみ込まれたことを想定した「着衣泳」を体験させるなど、実体験の中で、自らの判断力を養成することに力点を置いている点が特徴的です(4)。

これらの普段からの取組みが功を奏し、釜石市鵜住居地区の釜石東中学校と鵜住居小学校の児童生徒たちは、津波発生と同時に、中学生が小学生の手を引きながら避難し、当初は訓練で指定された高台の避難場所に逃げたのですが、子どもたち自らが、その場所も危険と判断し、さらに高い場所に避難し、全員が助かることができたということです(写真参照)。岩手県では、この震災で学校管理下の児童生徒が犠牲になった事例はなかったとのことで、的確な状況判断を身につけさせる防災教育の重要性を認識することができます。

イ 「釜石市鵜住居地区防災センターの悲劇」とは

「釜石の奇跡」の事例に対して対照的な事例が、同じ地区で発生した「釜石市鵜住居地区防災センターの悲劇」ともいうべき事例です。この「防災センター」は、災害時の被災者の中長期滞在場所として整備されたもので、津波の際の緊急避難場所は高台の神社等でした。しかし、地区住民や市職員の一部も、名称が紛らわしいこともあり、緊急避難場所と誤認してしまっていたことや、普段の津波避難訓練等で使用されていたことなどもあり、津波発生当時、津波浸水区域に立地していた同センターに多くの住民が逃げ込み、200人以上の犠牲者が出てしまいました(5)。

「防災センター」の事例では、悲劇が起きてしまった要因として、行政の施設運営や住民への周知のあり方のほかに、特に成人の場合、無意識の思い込みや刷り込み、多くの人と同じ行動をすることによる一種の「安心感」が生じてしまい、非常時に客観的で冷静な判

断ができなくなってしまうということが考えられます。避難訓練に付和雷同的に参加するのではなく、個別の状況に合わせた判断ができるよう教育することが大切です。