2020.07.27 議員活動

第4回 災害に対するレジリエンスを高める制度と仕組み

第8講 災害に対するレジリエンスを高める地域での取組み

大規模災害が高い頻度で発生している現代において、災害に対するレジリエンスを高め るためには、国土強靭化基本法による様々なマクロの取組みと並行して、地域の現場レベ ルでのミクロの取組みを地道に行っていくことが重要です。ここでは、現場での代表的な 取組みとして、地域の自主防災組織と防災教育を取り上げて考えてみたいと思います。

1 地域の自主防災組織の現状と課題

(1)自主防災組織とは

自主防災組織とは、町内会や地域の自治会などを単位として、地域住民で構成される任意の防災組織です。通常は町内会等と一体となっていることが多く、平常時は住民の防災意識の高揚に関わる活動の実施主体として、災害発生時には情報伝達や要支援者の避難支

援の主体としてなど、地域防災において重要な役割を担っています。

災害対策基本法2条の2第2号でも、災害対策の基本理念として「住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織……その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること」と規定され、重要な位置付けがされています。

(2)自主防災組織はなぜ必要か

自主防災組織という用語は、伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基本法直後から使用され(3)、阪神・淡路大震災、東日本大震災では、発災時の避難誘導、発災後の被災者への見守り活動や日常生活支援などで重要な役割を果たし、その役割が再認識されました。

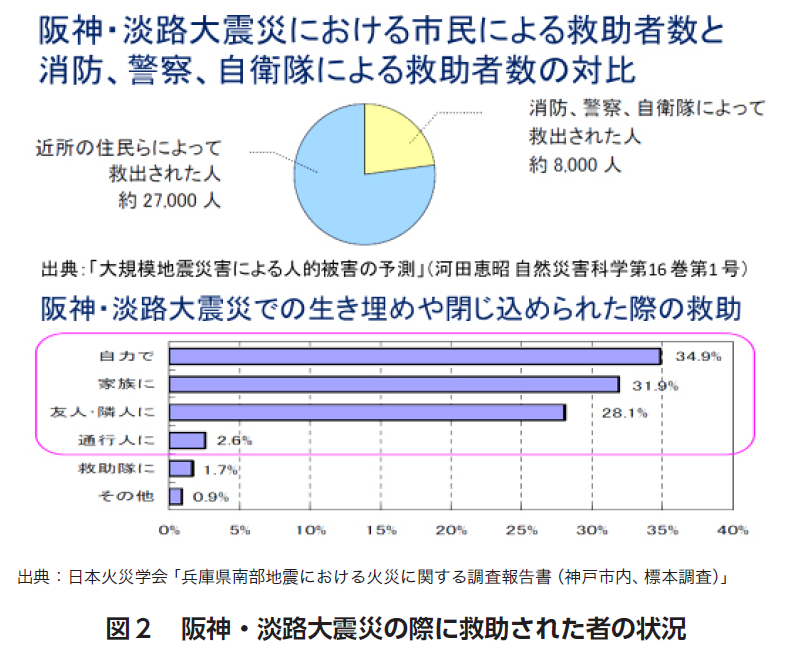

阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋等の中から救助された人の約8割が、消防・警察・自衛隊などの公的機関ではなく、近隣住民等の市民により救助されたとの調査結果も見られます(図2参照)。大規模災害では、道路の破損などで緊急車両の通行が難しくなったり、あまりに多くの負傷者が発生し、救急車や要員が不足することなどから、現場での人命救助には「公助」よりも「自助・共助」が大きな役割を果たしているのが実態です。

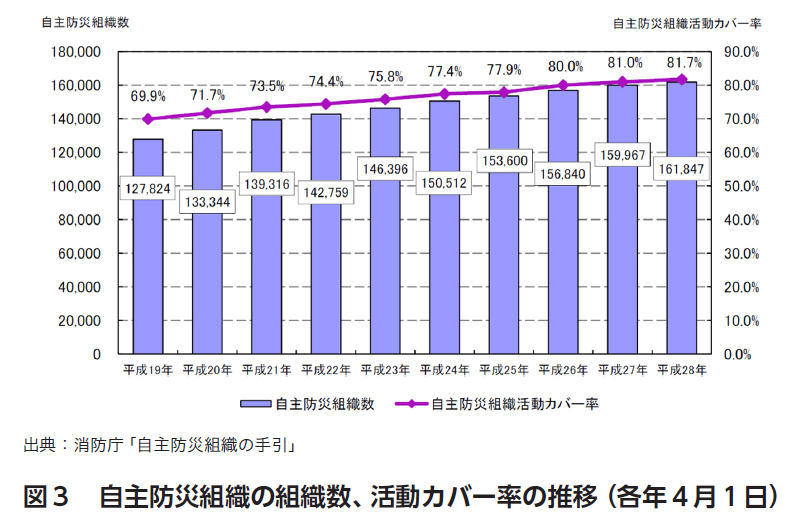

このように、コミュニティでの防災能力を向上させる自主防災組織の役割は極めて重要であり、全国の自主防災組織の組織数、全世帯数に対する自主防災組織が活動している地域の世帯数を示す自主防災組織活動カバー率ともに増加してきています。