2020.06.25 議会運営

第6回 「3人1組の対話」を生かす、課題共有型円卓会議(下)

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

新型コロナウイルス感染症対策で、筆者の勤務校もオンライン化が進んだ。リアルな話し合いの機会がどのように再開できるかは見えにくいが、本連載ではしつこくも「話し合い」、しかも密度の高い話し合いの手法について考える。オンラインでの話し合いにとっても、リアルでの話し合いをどのように再開するかにとっても、今、必要なことだと信じる物好きな読者に目通しをいただければ幸いである。

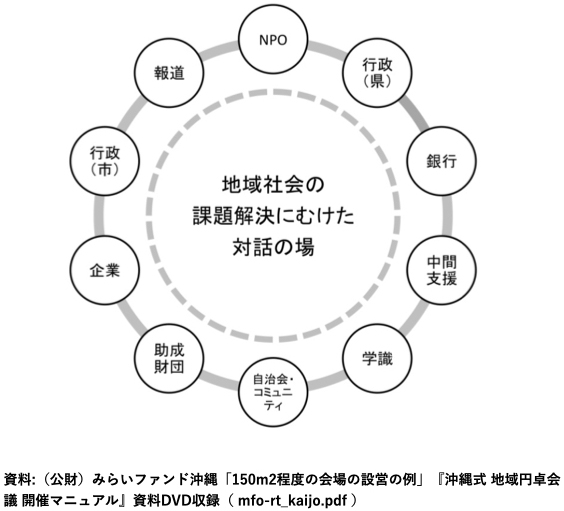

さて、前回予告したように、課題共有型円卓会議という手法を紹介したい。(※本稿の(上)編はこちら)

5 効果の背景にあるもの

こうした効果を直接に左右する要素になっているものが、

・3人1組という話し合いのサイズ

・できるだけ具体的で鋭い論点提起の設定

・優れた情報を持ったセンターメンバーの人選

である。

(1)3人1組という話し合いのサイズ

課題共有型円卓会議の経験で、筆者が最も影響を受けたのが、「3人1組で話し合う」時間を設定する手法である。ウェブ会議システム(Zoom)を使ったオンラインでの話し合いの機会でも、話し合いの場での意見交換や「熱量」の増加、参加者同士の対話による関係性の醸成といった点、効果を実感している。

これがなぜ効果があるのかという点については、筆者自身もまだ答えを持たない。ATA-net研究センターでの検討では、「許された(publicな)私語」の場として機能するのではないかと指摘されている。

まず、3人1組というサイズ。2人1組では相手が反応してくれなければ「詰み」だったり、相手に対してどう対応したらいいか息苦しくなったりすることがありえる。5人、6人となると、1人当たりの語る時間は短くなり、その人々の中での位置どりや関係性を測りながら発話するか、リスクを避けて黙るかという選択になる。自分の「意見」に自信がない、あるいは「意見」を言語化していないときに、「愚かである」と思われることを恐れて口を閉じてしまうこともありうる。3人1組というサイズは、「内輪」で、2人1組や5人以上のときのような圧迫感もなく話せ、15分から20分程度で自分の発言の補足もクロストークもできるサイズと感じられる。私自身は非喫煙者だが、喫煙室で休憩中の雑談が核心をついている、とか、シンポジウムの登壇者打ち合わせのときの議論がいちばん面白い、とか、そういった「本音で、安全に議論できる」サイズと場がつくれるということではないだろうか。それが「3人1組」の「許された(publicな)私語」が盛り上がる要因ではないかと考えている。

もちろん、不特定多数の、特にオンラインでそうした時間をつくるときにはいくつか注意点も必要である。何を話し合うのか問いかけを明確にすること、アイスブレイクの設定、匿名性の担保、グランドルールの提示、濃密な話し合いからあらかじめ離脱する自由を用意する(5)などである。しかし、そうした留意や時間の確保のコストを全く凌駕(りょうが)する「話し合い」の効果があり、広く活用を勧めたい手法である。

(2) できるだけ具体的で鋭い論点提起の設定/優れた情報を持ったセンターメンバーの人選

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。