2020.06.25 議会改革

第9回 自治立法権に関する理解を深める

2 条例制定権の憲法による保障

地方自治体の条例制定権は、憲法94条により明文をもって規定されており、自治体による条例の制定については憲法の保障を背景とする。

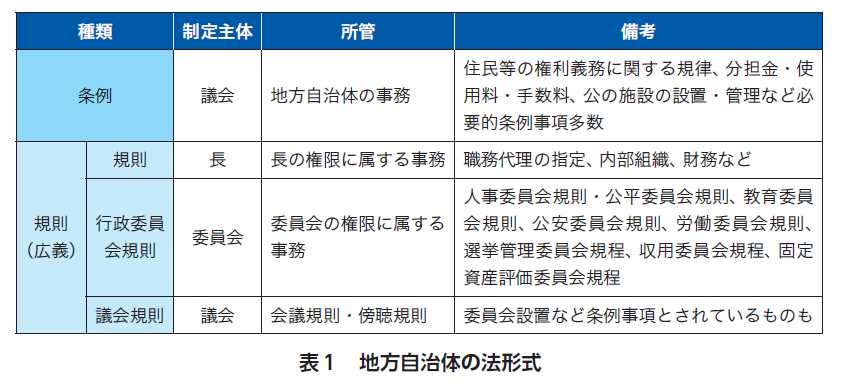

もっとも、この条例制定権や、条例の意義をどう捉えるかについては議論のあるところだ(5)。そして、従来の通説的な理解は、憲法94条によって条例だけにとどまらず規則なども含む自治立法権が創設的に保障されていると捉えてきた。特に、そこでは、条例だけが自治立法の形式ではないこと、自治体議会が唯一の立法機関とはされていないことが強調されたのであった。

しかしながら、このような考え方は、廃止された機関委任事務の存在(長などが国の機関として処理する機関委任事務については議会の権限は基本的に及ばず、規則に定めが委任されることが多かったこと)に引きずられ、議会による一元的な立法体制が近代立法の原則であることを見過ごしていたきらいがあり(6)、条例と規則が並立するような二元的な立法体制と見るのは妥当ではないだろう。最近では、憲法94条にいう「条例」は議会が制定する法のみを指すという考え方も有力となっており、また、条例は、自治体の法形式としては最も民主的正統性が高く、自治立法の基本とされるべきものであって、条例中心の立法体制に近づけるべく、条例事項を広く捉えていくことが必要といえる。

その点では、現行法制度上、長が定める規則の専管事項とされているものがあることは認めざるをえないものの(7)、その領域はできるだけ限定的なものとするとともに、条例と規則の専管領域以外の領域では、両者が競合する場合には条例が優越するのであり、条例で定めることが基本とされるべきである。たとえ、先に規則で定めていたとしても、条例が制定されれば、それと競合・矛盾する規則はその効力を失うことになる。

なお、予算は、収入支出の見積表とされ、自治体関係者の間では法形式と捉えられることはあまりないが、予算も執行機関の行為を規律する規範的な性格をもち、独特の法形式として、広くは自治立法に含めることも可能であり(8)、調製・提出の権限は長がもつものの、その決定は立法機関である議会の主要な権能といえる。

他方、憲法94条による条例制定権の保障と、憲法41条との関係、すなわち自治体の立法権と国の立法権との関係について整理しておくことも必要である。

この点については、自治立法を国の立法の一部ないし例外と見る考え方もあるが、憲法94条が条例制定権を保障した趣旨や条例も民選の議会が制定するものであることなどからは、国の立法と自治体の立法とを区別し、41条は国の立法権、94条は自治体の立法権について定めたものであり、憲法は当初から41条と94条によって立法権を国と自治体の双方に分配したと理解するのが妥当だろう。ちなみに、行政権については、65条と94条によってそれぞれ国と自治体に付与され、保障されているという解釈が政府からも示されているところだ(9)。

ただし、憲法41条と94条が原則・例外の関係にはないとし、法律と条例は別個に定められるものだとしても、憲法の具体化・実施という面で、両者を並列的に捉えることができるわけではない。憲法は、憲法的価値やその具体化・実施については基本的に法律で定めることを予定しており、地方自治についても、憲法92条は地方自治体の組織・運営に関する事項については法律で定めることとし、条例制定権についても法律の範囲内で認めている。

すなわち、法律は国の事務、条例は自治体の事務を所管・対象とし、法律は自治体の事務について定めることができないとされているわけではなく、国会は、国民を代表する国権の最高機関・立法機関たる立場で、国と自治体の基本的な事務、国と自治体との関係・調整、地方自治の基本的なあり方などについて定める権限を有しており、その最終的な決定権は国会がもつ。その点では、自治体に関する法は国法と例規(条例・規則)の二元的な仕組みとなっているものの、例規は法律によって枠付けられ、それと整合的なものとなっていることが求められているといえる(10)。

条例と国の法令との関係については、徳島市公安条例事件判決(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)が、「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによつてこれを決しなければならない」との考え方を示しており、これがこの問題を判断する場合の基本的な枠組みとなっている(11)。

これに対しては、国の法令の趣旨・解釈を重視しすぎだとの批判も見られるが、憲法が条例の制定権を法律の範囲内で認めている以上やむをえないところもあり、また、そこで示されているのは、基本的な考え方であって、具体的な判断基準となりうるものではない。実際には、個別具体のケースごとに、自治体自身で国の関係法令を適切に解釈した上で、全国を通じて画一的・統一的に規律する必要性と、地域的対応の必要性・許容性を衡量しながら、条例の制定の可否を判断していくことが求められているといえるだろう。

その一方で、自治体の組織・運営など地方自治に関して規定する法律は、「地方自治の本旨」に基づいたものでなければならず、その点で、法律も限界付けられることになり(12)、憲法95条により住民投票での過半数の同意が必要となる一の地方自治体にのみ適用される地方自治特別法についても、限定的に解されてきているものの、その意義等が再確認される必要がある。また、地方自治法が定める「国と地方の役割分担の原則」も、国が立法を行う場合の指針として、これを枠付けることにもなる(13)。

現実には、国の法令が自治体の事務について詳細に規定する状況が依然として続いているが、地方自治や自治立法権の保障の趣旨に照らし、また、分権型社会の構築をにらみ、法令による自治体の事務に関する過剰な義務付け・枠付けを見直し、国の立法的な関与を限定することで、地域の実情や特性に応じた自治体の創意工夫・機動的な対応を可能とするもの(枠組み法など)へと法令のあり方を変えていくことが必要である。