2020.06.25 議員活動

第3回 災害が発生したときの制度と仕組み

2 自治体における初動対応

(1)市町村における適時の発令が求められる避難勧告、避難指示等

災害発生に際して、第一に必要となるのは住民の安全の確保です。そのため、市町村長は住民への警報等の伝達(56条1項)や避難勧告・指示(60条1項)を行うこととされています。

市町村では、災害種別ごとに判断する指標を設け、対象区域ごとに避難場所を示して、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示」等の基準を地域防災計画等に定めています。例えば、水害の場合は、地域の河川の水位データや都道府県の土砂災害情報等を指標として、ハザードマップの危険度の高い区域の住民に対してエリアメールなどで避

難指示等の情報を提供します。また、対象住民への避難指示については、警察官に依頼して行うことも可能です(61条1項)。

住民の安全確保が有効に行われるためには、市町村長が適時適切に情報提供を行い、住民の具体的な避難行動につなげることが大切です。つまり、①市町村の積極的な情報収集⇒②市町村長の的確な判断⇒③市町村から住民への効果的な情報伝達⇒④住民の迅速な避難行動、という連鎖が円滑かつ確実に行われることが必要です。

しかし、実際にはこれらの連鎖が有効に機能せず、具体の住民の避難行動につながっていないという指摘が、これまでの災害ではよく聞かれます。これは、市町村側、住民側の双方に課題があるといわれています。市町村側については「避難指示等が空振りになったら批判を受ける」、「深夜で指示や勧告を発令するのを躊躇(ちゅうちょ)した」など、住民側については「避難指示と勧告の違いが分からない」、「これまでの経験から被害に遭わないと思った」などの話が聞かれ、自治体側には不慣れや過度な慎重さが、住民側にも正常性バイアス(1)による被災の可能性の過小評価や防災に対する基礎的理解の不足などの課題があります。避難勧告のタイミング等をめぐり、自治体と被災者との間で訴訟に発展するケースも見られます。

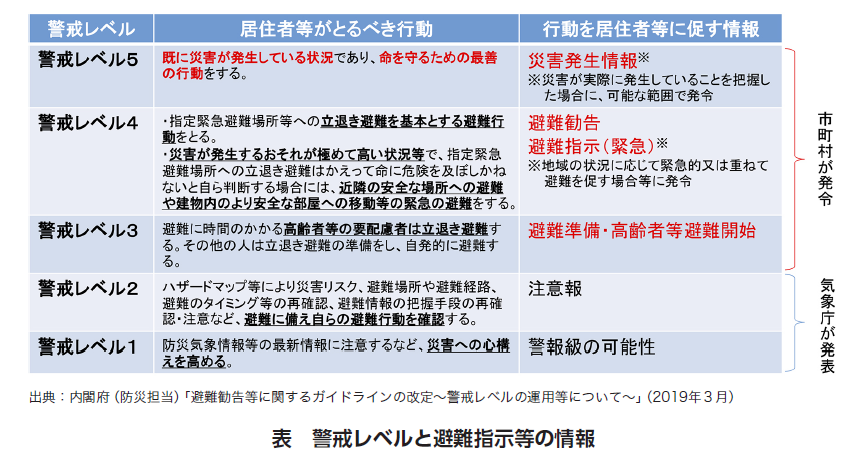

このような自治体側、住民側双方の課題の解決策の一つとして、国は、2019年に避難勧告等に関するガイドラインを改定し、警戒レベルを数値化して住民、自治体の双方が直感的に共通認識を持てるようにし、また住民自身の自主的な判断もできるようにしています。これらが有効に機能するよう、普段からの訓練や知識の普及啓発が重要なことはいうまでもありません。

近年では、市町村長の避難指示等の判断をサポートするため、都道府県防災担当課等から市町村防災担当課へのホットライン(栃木県)、都道府県の担当課の職員による避難勧告等発令判断支援班(大分県)、外部専門家も含めた風水害対策支援チーム(岩手県)の設置など、発令が適時に行われる仕組みを整備しているところもあります。

(2)市町村職員が重要な役割を担う避難所の開設

通常、市町村長から「避難準備・高齢者等避難開始」(警戒レベル3)が発令されると、あらかじめ指定緊急避難場所として指定(49条の4第1項)された施設等に避難所が開設され、住民が一時避難してきます。避難所の開設者は、多くは市町村長で、避難所には市町村職員が開設の準備と当初の運営のため派遣されることが通常です。避難所の運営支援に当たる職員は、防災担当課以外の職員であることもあるので、一定程度の防災や避難所運営についての知識、特に今後は、新型コロナウイルスやノロウイルスなどの感染症に関する衛生保持や高齢者等の要配慮者に関する知識を平常時から身につけさせることも重要になってきます。

(3)現場を担う自治体の災害への事前措置と応急対策

まず、市町村長は、災害が発生する可能性のある場合の事前措置として、地域防災計画に基づき、消防本部や消防団等への出動命令や警察官等への出動要請(58条)をすることができます。また、風水害による被害拡大防止などのために、物件の除去や保安措置を所有者等に対して直接指示したり、同様の指示を行うことを警察に依頼することもできます(59条)。

災害発生の際には、市町村長は、災害による被害防止のための応急措置の実施(62条1項)、警戒区域設定による立入制限(63条1項)、工作物の一時使用・収用・除去(64条1項、2項)など強力な権限を付与されています。

都道府県知事も自衛隊の災害派遣の要請(自衛隊法83条1項)、市町村長が行う応急措置の代行(73条1項)、他の都道府県知事への応援要求(74条1項)、医療・土木関係者等への従事命令(71条1項)などを行うことができるとされています。

このように災害発生時の対応に当たっては、自治体、特に市町村長には、相当の権限が付与されていますが、実際は、特に私権の制限にわたる権限行使に関する要件や手続についてより詳細な取決めや調整が必要であり、現場での運用には市町村長も慎重にならざるをえない面があります。