2020.06.25 議会運営

第6回 「3人1組の対話」を生かす、課題共有型円卓会議(下)

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

新型コロナウイルス感染症対策で、筆者の勤務校もオンライン化が進んだ。リアルな話し合いの機会がどのように再開できるかは見えにくいが、本連載ではしつこくも「話し合い」、しかも密度の高い話し合いの手法について考える。オンラインでの話し合いにとっても、リアルでの話し合いをどのように再開するかにとっても、今、必要なことだと信じる物好きな読者に目通しをいただければ幸いである。

さて、前回予告したように、課題共有型円卓会議という手法を紹介したい。(※本稿の(上)編はこちら)

5 効果の背景にあるもの

こうした効果を直接に左右する要素になっているものが、

・3人1組という話し合いのサイズ

・できるだけ具体的で鋭い論点提起の設定

・優れた情報を持ったセンターメンバーの人選

である。

(1)3人1組という話し合いのサイズ

課題共有型円卓会議の経験で、筆者が最も影響を受けたのが、「3人1組で話し合う」時間を設定する手法である。ウェブ会議システム(Zoom)を使ったオンラインでの話し合いの機会でも、話し合いの場での意見交換や「熱量」の増加、参加者同士の対話による関係性の醸成といった点、効果を実感している。

これがなぜ効果があるのかという点については、筆者自身もまだ答えを持たない。ATA-net研究センターでの検討では、「許された(publicな)私語」の場として機能するのではないかと指摘されている。

まず、3人1組というサイズ。2人1組では相手が反応してくれなければ「詰み」だったり、相手に対してどう対応したらいいか息苦しくなったりすることがありえる。5人、6人となると、1人当たりの語る時間は短くなり、その人々の中での位置どりや関係性を測りながら発話するか、リスクを避けて黙るかという選択になる。自分の「意見」に自信がない、あるいは「意見」を言語化していないときに、「愚かである」と思われることを恐れて口を閉じてしまうこともありうる。3人1組というサイズは、「内輪」で、2人1組や5人以上のときのような圧迫感もなく話せ、15分から20分程度で自分の発言の補足もクロストークもできるサイズと感じられる。私自身は非喫煙者だが、喫煙室で休憩中の雑談が核心をついている、とか、シンポジウムの登壇者打ち合わせのときの議論がいちばん面白い、とか、そういった「本音で、安全に議論できる」サイズと場がつくれるということではないだろうか。それが「3人1組」の「許された(publicな)私語」が盛り上がる要因ではないかと考えている。

もちろん、不特定多数の、特にオンラインでそうした時間をつくるときにはいくつか注意点も必要である。何を話し合うのか問いかけを明確にすること、アイスブレイクの設定、匿名性の担保、グランドルールの提示、濃密な話し合いからあらかじめ離脱する自由を用意する(5)などである。しかし、そうした留意や時間の確保のコストを全く凌駕(りょうが)する「話し合い」の効果があり、広く活用を勧めたい手法である。

(2) できるだけ具体的で鋭い論点提起の設定/優れた情報を持ったセンターメンバーの人選

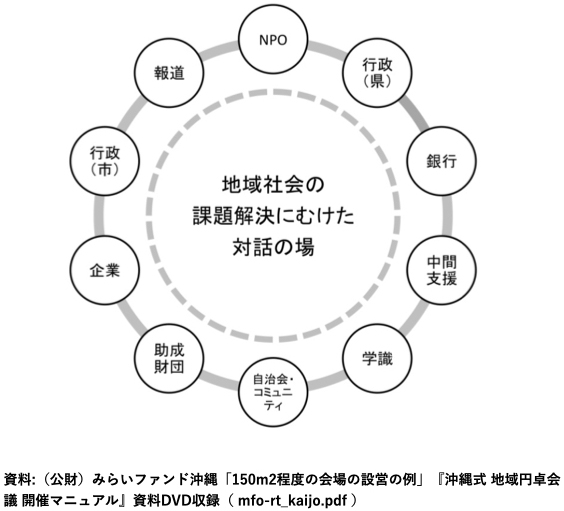

図2 センターメンバーの多様性

沖縄式地域円卓会議の開発者、司会者である平良斗星氏が、円卓会議の質を左右するとし、円卓会議の開催依頼者と最も緻密に調整を重ねるのがこの2点である。

論点提起については、平良氏の表現を借りればできるだけ「粒度(つぶど)」を小さく、具体的で、「困りごと」が見えるサイズがよいといわれる。確かに、テーマが大きければ話し合う内容は散漫になり、一般論となる。また、円卓会議の開催依頼者の「話し合いたいこと」が明確に見えにくい場合もある。論点を具体的に、鋭く磨くカウンセリングが、円卓会議の設計の柱といわれる。

沖縄式地域円卓会議は多様なテーマで開催されているが、この指摘を尊重してできるだけテーマを絞ることは、「話し合いの場」の目的設定でもあり、鋭く磨くことに注力したい。

センターテーブルを構成するメンバーは、沖縄式地域円卓会議では図2のように示されている。多様な立場の、当該テーマに対する立場や姿勢のいかんではなく、そのテーマを理解し共有する上で優れた情報を持っているメンバーで構成することが目指される。そのテーマで、円卓会議で情報を提供し、またできるだけ「立場を意識しながらも超えて」話をしてくれる人物を選定するという。ビジネスセクターや報道関係者など、こうした話し合いの場に必ずしもいない視点を持つ登壇者が配されることも有効だ。一般のシンポジウムより人数が多くなり、だからこそ、ファシリテーターではなくやや強い権限を持った司会として情報を引き出し積み上げていくことが、課題に対する理解と共有を支えることになる。

依頼のときに「見ながら話す印刷物」を用意しないことも特徴である。参加者・登壇者の「肉声」の力が、話し合いへ参加者を引き込む要素であるとされる。8

6 課題共有するということ

「話し合い」手法として優れているということとは別に、本連載の視点からいえば、なぜ「議会と市民の話し合い」にこの手法を紹介するのかという点を論じる必要があるだろう。

その課題から多くの施策や事業が展開されるテーマについて、具体的な論点を設定して、課題共有型円卓会議を開催する。これまで示してきた「特定テーマをめぐる市民と議会との意見交換」としても「市民と議会とのPublic Relationsの構築」としても、課題共有型円卓会議は有効である。

課題をめぐり良質な情報が示され、提起者の「困りごと」が共有され、政策課題として認知され、参加者の関心を高める。自由な意見交換、議論が可能な「話し合い」の意義や価値を経験として体感する。「多様な意見の自由な議論」のpublicなヒロバを提供することは、議会の機能の発揮と理解にもつながる。

課題共有型円卓会議などの「政策課題をめぐる自由な議論の場」を、行政が設定することももちろんできるが、行政は「その話し合いを踏まえてどう(執行)するのか」を問われる。つまり「場」の設定の目的が問われるのである。議会は「市民の意見を聴き、市民と話し合い、その課題をめぐる議会内の議論につなげる」という「話し合い」自体を目的に設定することができる。もちろん、その後「どうつなげたのか」が問われるとしても、意見の多様性を多様なままに引き取ることができる。

多くの政策課題、ほとんどの講演会やフォーラムのテーマになるような政策課題は容易に解決しない。課題の背景には絡み合った社会の構造がある。課題がむき出しになって問題を引き起こしている現状を、未来のある時点に目標とする状況に少しずつ好転させるための手段が〈政策・制度〉である。しかし、それにはあらかじめ分かっている「正解」はなく、利害や価値観は絡み合い、単純な「解決」は難しい。課題共有型円卓会議は、解決ではなく「共有」を目的とすることで、何が課題なのか、どんな状況なのか、何が目指されるかを可視化することができ、それを市民とともに得ることができる。加えていえば、課題の改善ないしは解決の起点には、可視化つまり課題としての共有がある。

自由議論、話し合いは、決断のタイミングに近づけば近づくほどできにくくなる。意思形成の過程での調整を逆戻しすることは難しく、決断をめぐるステークホルダーが特定されて、権限を持たない存在はその外に置かれる。議案として出てきたときに、そこで市民参加を得て議会の意思形成に生かすことと、それ以前に「我がまちの課題」について市民参加を得ることと、どちらが容易か想像してみればよい。

市民と議会との関係構築を考えるとき、両者の間にまずあるのは、我がまちの〈政策・制度〉とその起点にある政策課題である。市民と議会は自治体〈政策・制度〉をめぐる信託関係にあるのだから、当然といえば当然だ。議会に、またあらゆる自治体政策全体に「関心を持つようになってくれる市民」がどこにいるのかは分からなくても、ある政策テーマに「関心を持っている市民」の可視化と参集を重ね、「我がまちの政策課題」で「それぞれに関心がある市民」を可視化していくことにつながり、ヒロバとしての議会の機能を発揮させることができる。