2020.06.10 議会運営

第50回 議会での通称の使用をどうするか?

議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(たってのお願いさん 30代 市議会議員)

当選1回の新人市議会議員です。結婚後も旧姓で仕事をしていたこともあり、そのまま旧姓で選挙に臨みました。ところが、議会では旧姓での活動は認められていません。これまでに例がないというのが理由です。名前が変わってしまうと、議会での活動も十分アピールできず不本意です。世の中的には、旧姓使用が広がっていると思うのですが、議会に強く求めることは私のわがままなのでしょうか。

回答案

A 通称を含め立候補の際に認められた名前を議会で使用する権利は地方自治法上、認められている。当然、使用を議会に求めることができる。

B 議員としての公務を担う以上、本名で活動することは議員としての責任である。 議会における旧姓や通称の使用は認められない。

C 立候補の際に認められた旧姓や通称が必ずしも議員として活動する際の名前になるわけではないが、本人が求めた場合にはそうした旧姓や通称を可能な限り使用できるよう議会は措置しなければならない。

お悩みへのアプローチ

議員の皆さんの方が詳しいことでしょう。公職選挙法施行令(89条5項で準用する88条8項)では、通称での立候補者名の告示などを認めています。その通称が広く通用している証拠を添えて選挙長に通称認定申請書を提出すればよく、旧姓であっても通称として認められます。

ところが、敷居が高いのが議会です。神奈川新聞が県を含む県内34議会を調べたところ、「通称を議員名として使うことを認めている、または過去に認めたことがある議会」は、ほぼ半数の18であったそうです(神奈川新聞2020年2月20日)。ブルゾンちえみさんが、本名の藤原史織さんとして再出発することが話題になりましたが、これまで実績を積み、選挙で選ばれた名前が使えないことは、本人としてはつらいことに違いありません。それに住民からしても、当選者との同一性がハッキリしなくなるという問題が生じます。女性がさらに活躍する場とするためにも、多様性を受け入れる場とするためにも、議会で旧姓を含めた通称の使用が認められるべきといえます。頭が固いと思われがちな国会でさえ議員の2通称使用が認められているのですから(1)、たってのお願いさんがもやもやした気持ちになるのは当然です。

回答へのアプローチ

地方自治法などに議会での通称使用が規定されていればいいのですが、そうした規定はありません。ですから、あくまでも、それぞれの議会の取組みということになります。

「公務を担うから本名で……」というのも理屈がないわけではありません。おそらく、本人との同一性が気になるのでしょう。しかし、公務員においても旧姓使用は認められており、行政処分などに関わる文書など対外的な文書まで旧姓使用を認める動きも出ています(2)。議員の場合には、立候補の段階で使用した通称などですから、同一性の問題はより心配がいらないということになります。こうしたことから、AとBは回答とすることができません。回答はCとしたいと思います。これから議員を目指そうとする人のためにも、ぜひ旧姓の使用を議会に求めていただければと思います。

実務の輝き・提言

実は、今年(令和2年)3月に、全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の3議長会それぞれが「議員の通称使用について」などの通知を出しています。全国市議会議長会のものを例にとると、「各市議会におかれましては、その趣旨をご理解いただき、議員の通称使用について必要な措置など、格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます」とあります。議論は、旧姓を含めた通称が使用できるかどうかではなく、どのような措置でそれを担保するかに移っているといえるのです。

では、それぞれの議会としてどうするかです。最初に紹介した神奈川新聞の記事では、通称の使用を認めている18の議会においてもその根拠が様々であることを伝えています。もちろん、規程や要綱といった成文化されたルールに基づく議会もあります。しかし、慣例として申出を認めているところや、その都度、議会運営委員会などに諮って議長が承認する議会もあります。また、選挙後の世話人会(議会運営委員が選任されるまでの間の各会派の代表者会)に申し出る議会もあります。

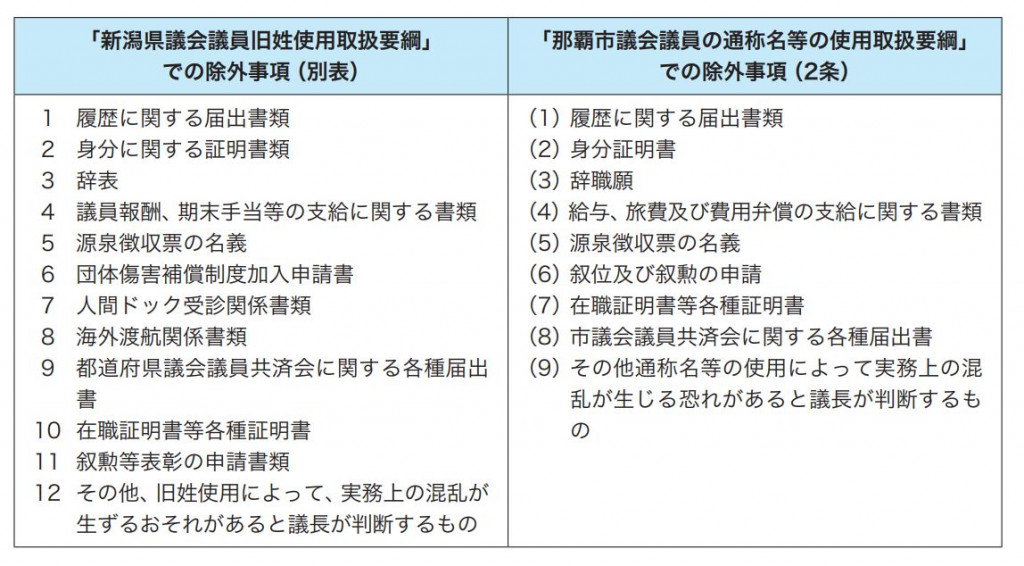

本稿でお勧めしたいのが、規程や要綱などでの明文化です(3)。「通称の使用だけなら、慣例として認める先例があればいい」と思うかもしれません。しかし、源泉徴収票の名義など本名とリンクしたデータへの届出など通称を使えない事項もあるでしょう。「○○については通称が認められなかった」などとトラブルにならないためにも、通称が認められない事項をあらかじめ文書化して明らかにすることが重要です。

また、気になっているのが、通称使用を認める議会であっても、使用について議長の「承認」を求めるところがあることです。実務上、承認することとしている議会も多いと思われますが、その一方で、議会にふさわしくない通称を排除できるようにしたいという気持ちもあるのかもしれません。使用できる通称を、立候補時に認められた通称か旧姓(養子縁組を結んだ場合の旧姓もあります)だけにしておけばと、個別の事例について「承認する・承認しない」の判断をする必要はないように思われます。「承認」の仕組みを残しておくと、政治的に利用される可能性も残ります。こうしたことを踏まえると、議長への届出で十分でしょう。

通称の使用に関する規程や要綱は、各自治体の例規集には載っていない場合も多いですが、「議員」、「通称」、「使用」などの文字でネット検索をしてみると、規程や要綱がいくつか見つかりますから、参考にするといいでしょう。いずれも簡単なものですから、検討してみてはいかがでしょうか。

(1)衆議院では明文の規定などはありませんが、慣例として認められています。参議院では議院運営委員会の決定を受け先例録に掲載されています。

(2)平成29年9月1日より特許庁では、産業財産権に係る審査、審判等で用いられる文書においても、本人の希望により旧姓使用が認められることになったことが経済産業省のウェブサイトに掲載されています(https://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170728001/20170728001.html)。

(3)規程や要綱はいずれも議長の訓令が多いでしょう。議員や事務局職員に守ってもらいたい事項をどのような名称の文書で発出するかはそれぞれの議会の伝統があるので、それに従っていただければと思います。