2020.05.25 議会改革

第32回 議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(下)

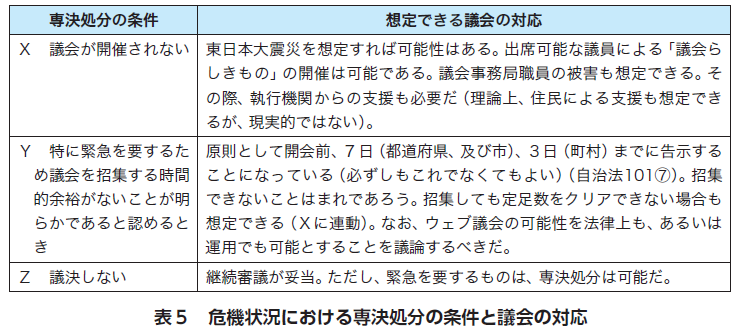

危機状況における専決処分の条件を具体的に示しておく必要がある。179条専決のルール化である(6)。これは、次に議論する180条専決の議論と連動する。

(3)180条専決の厳格化

地方自治法180条が規定する専決処分を行うことができる事件は、「軽易な事項で、その議決により特に指定したもの」である。この議決は様々である。

この180条専決を「決議」で規定している自治体もあるが、条例、会議規則で明確に規定すべきであろう。兵庫県西脇市「市長の専決処分事項に関する条例」、滋賀県「大津市議会会議条例」6条の5、などである。

(4)専決処分の承認・不承認の意義

専決処分は、例外事項である。すでに指摘したように、専決処分が行われる場合はある。特に、179条専決は議会の議決事項を奪い取るのだから、その後の議会の承認は不可欠である。理論上、議会が不承認の場合、首長は専決した事項を廃止するか修正することが必要となる。それにもかかわらず、かつては議会の承認が得られなかった場合といえども当該処分の効力そのものには影響がない、という行政実例があった。しかし、その後ようやく、「前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」という条文が追加された(自治法179④、2012年改正)。議会の権限を奪ったのだから、当然である(原理的には、議会の権限を奪ったのだから、議会の意図に即した措置となるべきである)(7)。

議会は報告を受け、承認・不承認を判定する基準を明確にしておく必要がある。

① 不承認の場合には首長の対応が求められることを強く意識し、承認・不承認の議決をする責任があることを再確認する(自治法179④)。

② 専決処分の内容を審議(会期日程の中に審議する日程を十分とる(中心は委員会審査))する。

③ そもそも、専決処分の基準(前掲表4のリスト)に該当するか、その際、議会としての対応(前掲表5の議会の対応)を議論する。

なお、180条専決は「軽易な」事項で、議会が委任したものであるがゆえに、首長による報告はあっても、議会による承認・不承認は必要ないという構成になっている。180条専決であっても、その事項が「軽易な」もので議会が委任してよいかどうかを、そのつど反省することは必要である。

4 もう一歩先に:議会の危機管理体系

議会の危機管理体系は徐々にではあれ整備されてきた。災害(対策)基本条例、地域防災計画(議決事件の追加の有無)、住宅耐震化促進条例、避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例、議会BCP・行動指針、などである。これらの多くは、自然災害を対象としているものがほとんどであるが、感染症のまん延への対応などを含み込んだ条例、計画等が必要になっている。

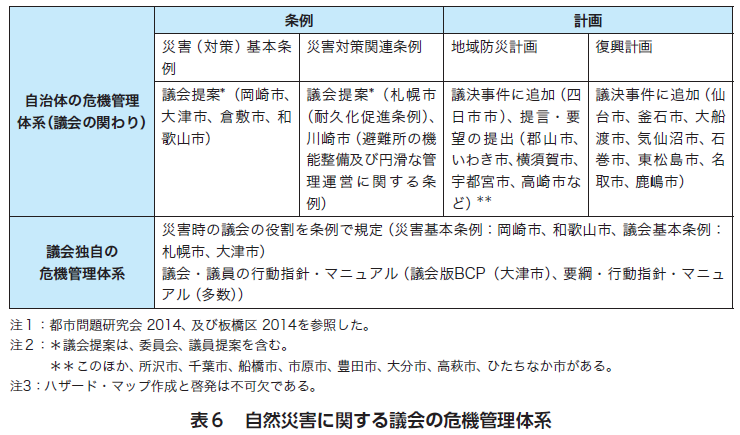

(1)自然災害に関する議会の危機管理体系

東日本大震災以降、自然災害の危機管理体系は飛躍的に整備された。災害(対策)基本条例、地域防災計画、災害対策関連条例などである。ハザード・マップの作成と啓発も必要である。危機状況においては、自治体が第一線を担う。こうした危機管理体系の構築に議会は積極的に関わるべきだ。

「議会が監視機能、政策立案機能を発揮するのは、災害対策本部が行う予防・応急対策が一段落し、執行機関が議会資料を作成し、説明が物理的に可能になる時期、そして被災住民の生活が一定の落ち着きを見せた後が望ましい」といわれてきた(鍵屋 2018:15)。議会が作動できない限定的な場合には、このような状況があることも否定はしない。しかし本連載では、復興計画策定時だけではなく、危機状況においても行政とは異なる視点から活動することの意義と作動を強調している。

事前の災害基本条例の制定、地域防災計画の策定等、及び復興計画の策定等に積極的に関わる議会も登場している(表6上段)。同時に、議会は独自に危機管理体系を整備してきた(表6下段、これについては次項で検討する)。どちらも日頃の機関競争主義の応用である。ぜひその視点から議会が危機状況に対応することを期待している。

なお、自治体の基本構想(及び基本計画)を議会の議決にする自治体も多い。そうだとすれば、「自治体の形をまるごと作り直すような50年、100年の計としての復興計画(特にその基本構想部分)を議決しないのはおかしい」(廣瀬 2018:25)。復興計画を議決事件に追加する自治体も増えている。

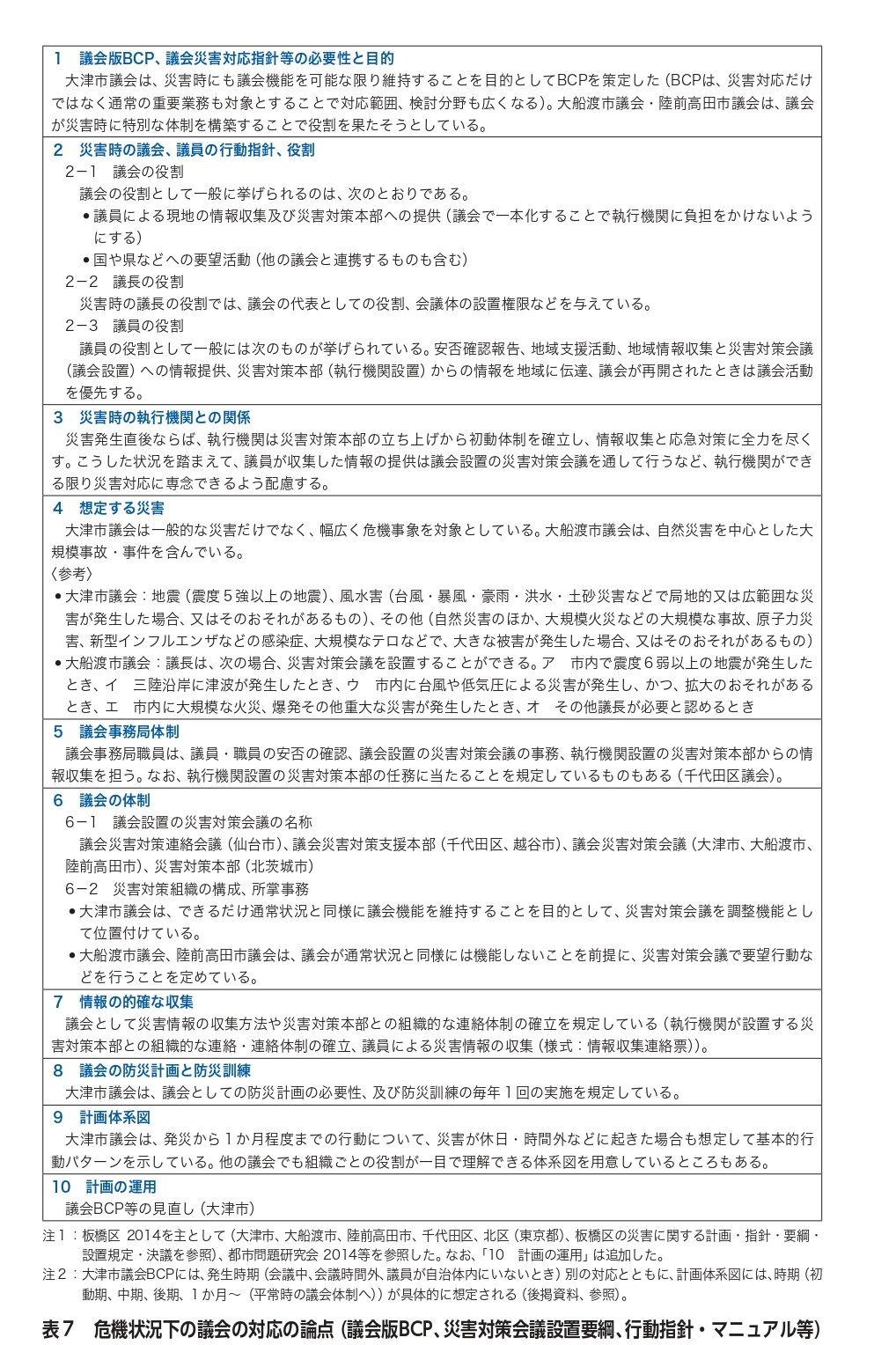

(2)議会版BCP等の要素

議会は、自治体の災害対応に積極的に関わる必要があることはすでに指摘した。議会独自の対応として、議会基本条例における規定、それを踏まえた議会版BCP、行動指針・マニュアル等の整備が必要である。今日、危機状況における議会の独自対応を事前に明確にするマニュアル等が整備されてきた。議会版BCP、災害対策会議設置要綱、行動指針・マニュアルである。それらをめぐる論点を示したのが表7である。

なお、議会版BCP等を策定しても課題はある。従わない、あるいは従えない議員、職員もいるだろう。大津市議会の場合、2014年の台風18号、19号の水害で、議会版BCPが策定後初めて作動した。その際、職員の参集はうまくいったが、議員の参集はうまくいかなかった。地元の消防団等に関わっているため、「緊急時の参集順位が高くても集まれなかったケース」もあった(新川 2015:19)。この問題を含めて、日々検証することは必要である。