2020.05.25 議会改革

第32回 議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(下)

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

![]() 今回の論点:自然災害、事故だけではなく、感染症危機への議会対応も!

今回の論点:自然災害、事故だけではなく、感染症危機への議会対応も!

日本は災害大国である。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等は大きな被害と衝撃を与えたが、南海トラフ地震、首都直下地震なども想定されている。東日本大震災では、会期中で、しかも議員や議会事務局職員が複数亡くなった議会もある(岩手県陸前高田市議会、議員2人、議会事務局職員4人が帰らぬ人となった)。自然災害は、震災だけではない。台風災害、豪雨・豪雪災害、火山噴火降灰災害など、多様な自然災害危機が日本全土を覆っている。大震災の衝撃や、想定されている多様な自然災害を念頭に、議会は徐々にではあれ危機状況を想定しながらそれに立ち向かう方途を模索している(陸前高田市議会は大震災後、議会としての対応を制度化した)(1)。

こうした自然災害だけではない。原子力発電所事故、感染症感染拡大危機(以下「感染症危機」という)も広がる。新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的な危機が生じていることを示した(2020年)。グローバリゼーションの進展は、感染症危機をグローバルにしている(パンデミックの到来)。こうした感染症危機に右往左往した議会もあった。つまり、議会の中には「危機」、「緊急」を錦の御旗に「冷静さ」を失い、一般質問の取下げや傍聴を中止した議会もある(マスコミによる「中止」報道とは全く異なる「自粛」も含まれている)(2)。

すでに指摘したように、自然災害の際の議会対応については、徐々にではあれ整備されてきた。しかし、感染症危機に伴う議会の対応については、ほとんど制度化されていない。

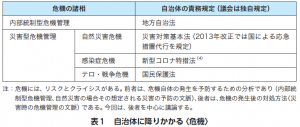

危機状況といっても多様である。想定できる〈危機〉は表1のとおりである。想定される危機のリストと、それに対応する自治体の責務が明記されている法律を記載している。それらの法律には自治体の重要な役割が規定されている(3)。議会の役割が規定されているわけではない。

すでに指摘しているように、自然災害における議会の危機管理計画(議会版BCP(業務継続計画:Business Continuity Plan)等)・行動指針等を策定している議会も徐々にではあるが増加している。それにもかかわらず、2020年に日本全土、いや世界中を襲った感染症危機についての対応はほとんど対象外であった。この対応が求められている(及びテロ・戦争危機)。

① 〈危機〉を冷静に判定するために、危機状況を見る目を確立する。

② 危機状況における二元的代表制の作動のポイントを考える。〔以上、前回〕

③ 議会が作動できない場合には、専決処分が想定できるが、あくまで例外であることの確認と、そのルール化を模索する。〔以下、今回〕

④ 議会の危機管理体系を考える。

*危機管理は、予防も重要である。防波堤建設、避難訓練、医療体制、避難所・備蓄の整備、ボランティアの受入れといった体制整備、及びそれらを念頭に充実した地域防災計画の制定は不可欠である。

**損失評価と予防コスト評価の比較衡量は必要である。

***以上の二つの論点(*、**)は、本連載で指摘した機関競争主義の作動の中で議論される。災害後の復興計画も同様である。今回は、危機状況における議会の役割と作動を中心に検討する。

3 もう一歩:専決処分の限定とそのルール化を

危機状況は「通常状況(常態)─危機状況(例外)」のゼロサム(二者択一)ではなく、その間には豊富なグラデーションがあり、現状の位置を確認することの必要性について、専決処分を素材に考える。危機状況において専決処分が必要な場合はある。主として、フェーズⅡにおいて想定される。しかし、専決処分の熟慮なき賛美に対して、地方議会は住民自治を進める対応が必要だ。地方議会は「住民自治の根幹」として、地域経営において重要な権限を有している。首長による専決処分(自治法179)はあるものの、極めて例外的なものである。

しかし、この例外性を意識しない自治体があることには驚く。補正予算や条例改廃の専決処分がまかり通っているからだ。まさに、危機状況における地方自治、地方議会が問われている。

(1)専決処分発動の条件は厳格

危機状況には、必ず「専決処分」の賛美論とはいわないまでも、肯定論が広がる。そもそも専決処分は例外中の例外である。議会の「議決事件」(自治法96)を奪うからだ。

専決処分は二つある(長の専決処分(自治法179(179条専決))と議会の委任による専決処分(同180(180条専決)))。とりわけ、179条専決が問題になる。そこで、その例外性の確認とともにルール化を提案する。なお、180条専決は議会が認めた「軽易な」事項であるとはいえ、これについても課題はある。

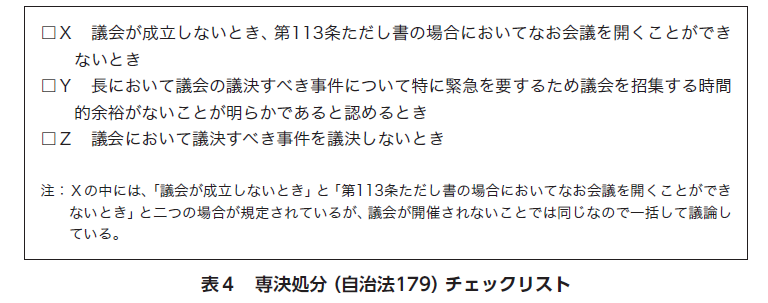

まず確認したいのは、179条専決を行うに当たって、その条件は厳格に規定されていることである。条文に即したチェックリストは表4のとおりである。このリストのうち一つでもチェックが入れば可能となる。逆にいえば、それ以外は不可能だ。

議会が開催されないXでは、専決処分は肯定できるとはいえ、どのような状況かを想定したい。危機状況下でこのようなことは起こりうる。その対応についても検討したい。

議会が開催されないXでは、専決処分は肯定できるとはいえ、どのような状況かを想定したい。危機状況下でこのようなことは起こりうる。その対応についても検討したい。

Yについては、通常状況では想定できない。それにもかかわらず、多様に活用されている。「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」として改正されているにもかかわらず、である。議員の中にはその意味を深く考えず、「暇がないと認めるとき」(従来の地方自治法の規定)と思い込み(5)、専決処分の恒常化を当然視している者がいることには驚く。

Zについては、議会が議決しないのであれば、専決処分も必要だ。議案が議決されないのであれば、要するに議会の意思が示されないのであれば、廃案になってしまう。議会として議案に問題があると考えるのであれば、審議の充実のために継続審議にすればよい。

筆者は、極めて例外的な専決処分が一般的(日常的)にも行われていることは承知している。この問題とともに、危機状況においてあたかも専決処分が妥当だという発想には大きな違和感がある。こうした問題意識のもとで、危機状況の専決処分の限定については次節で検討しよう。

なお、危機状況においては、確かに首長等は極めて忙しくなるということは了解できるが、その「忙しさ」を具体的に判定するとともに(部署により異なることもある)、そもそも議会は、議員だけによって構成されていることを改めて認識した方がよい(正確には「傍聴者」としての住民も含む)。審議に必要な場合に、首長等を呼んでいるにすぎない(自治法121)。議会運営を、議員による審議重視に改める機会だ。

(2)危機状況での専決処分発動の要素:〈危機=専決処分は妥当〉ではない

専決処分はまさに危機状況で作動できる。しかし、危機を叫ぶことでこの処分が妥当になるわけではない。すでに指摘したとおり、日常的にはほぼ不可能な専決処分を危機状況で作動することができる条件を確定する必要がある。専決処分の承認に当たって、専決処分の条件の妥当性とともに、議会の対応も議論してほしい(前掲表4及び表5参照)。