2020.05.25 政策研究

第2回 歴史に見る防災復興の制度と仕組み

2 災害対策基本法の概要(平時の防災)

前述のように防災復興行政における基本的な法律として位置付けられている災対法の内容について、まず平時の防災の仕組みを概観しておきましょう。

(1)国民全体がそれぞれの立場において防災の主体に

防災について、国、都道府県、市町村は、それぞれ防災計画を策定し、実施する責務(3条2項、4条1項、5条1項)を有し、電気、ガス、輸送、通信等の公共的な性格を有する事業者も事業に関する防災計画の策定実施、防災への寄与の責務(6条)が定められています。

また、ボランティアの防災活動(5条の3)、公共的団体や防災施設の管理者、物資等の供給等を行う業者等の協力の責務(7条1項、2項)も規定され、一般住民に対しても、物資の備蓄、防災訓練への参加、災害の教訓伝承等の努力義務(7条3項)が定められています。

このように、国民全体がそれぞれの立場において防災の主体であるということができます。

このうち、国、都道府県、市町村や電気、ガス、輸送、通信等の公共的な性格を有する事業者については、災対法では、それぞれ防災計画を定め、その内容についても、ある程度具体的な内容が指針によって示されることになっています。一方、民間のボランティアや事業者、さらには一般住民については、災対法では、それぞれの位置付けや概略的な役割について規定されるのみで、具体的な内容については規定されていません。法律よりも具体的な内容は、自治体の地域防災計画や自治体と民間団体間の協定などに委ねられているのが現状です。自治体の地域防災計画は、極めて膨大なボリュームであり、一般住民が全体を理解するのは困難な現状にあります。

(2)市町村の役割が特に重要

防災の主体の中で、災害が発生した場合の現場に近く、住民に身近な行政を担う基礎自治体である市町村の役割は、災対法の中では特に重要な位置付けがなされています。

具体的には、市町村は、避難所の指定(49条の4~ 49条の9)、自主防災組織の育成・連携(5条2項)、災害現場での避難指示等(60条)、応急措置(62条)などの重要な役割を担っています。この点で、現場を預かる基礎自治体として市町村優先の原則の考え方が、災対法では表れているとも見ることができます。一方で、災害発生後に住民の暮らしを支える災害救助法の実施主体は都道府県であり、二つの法律は整合していないようにも見えます。

(3)防災施策決定の仕組み

災対法には、防災施策の決定・推進組織として、国は内閣総理大臣を長とし、関係機関等で構成する中央防災会議(11条〜13条)を、自治体は首長を長とし、地域の関係機関等で構成する都道府県防災会議(14条〜15条)、市町村防災会議(16条)を設置することが定められています(以下、都道府県防災会議と市町村防災会議を総称して「地方防災会議」といいます)。

地方防災会議は、地域防災計画の策定と進捗管理、防災に関する重要事項の審議などを行うのが主な業務ですが、会議の構成員は、防災関係の行政機関、関係団体の代表者がほとんどで人数も多く、会議開催回数も年に1~2回程度です。地方防災会議が実質的に防災施策について十分な議論を尽くして決定しているとは言い難いのが現状です。地域防災計画の改定などを除くと、関係機関相互の情報共有、総合調整の役割が大きいといえます。なお一応、市町村防災計画に「地区防災計画」を定める場合については、住民からの計画提案の制度(42条の2)はありますが、防災は、今や住民にとって極めて身近な行政分野であり、関心も高い分野であることを考えると、防災政策に地域住民がより参加し、議論しやすい仕組みをつくることが必要と思われます。

(4)災害予防の取組み

災対法では、災害予防として次のような取組事項が定められています。

① 自治体や防災上重要な施設の管理者等の災害訓練義務(48条)

② 防災教育の実施(47条の2)

③ 物資・資材の備蓄(49条)

④ 自治体・事業者間などの災害時相互応援の協定の締結等(49条の2)

⑤ 自治体・事業者間などの物資供給の協定等(49条の3)

⑥ 市町村による避難所の指定(49条の4~ 49条の9)

⑦ 高齢者・障害者等の避難行動要支援者名簿の作成(49条の10)

これらの事項の詳細については、法令の規定のあるものを除き、ほとんどが自治体が定める地域防災計画に委ねられています。また、取組みを評価するための仕組みもない状況です。

なお、このうち避難所には「指定緊急避難所」(49条の4第1項)と「指定避難所」(49条の7第1項)があり、前者は災害発生時に危険回避のために一時避難する場所(地域の学校、公民館など)であり、後者は災害の危険が収まった後に住家を失った者が一定期間、滞在する場所(仮設住宅など)を指します。

(5)地域防災計画をもっと身近に

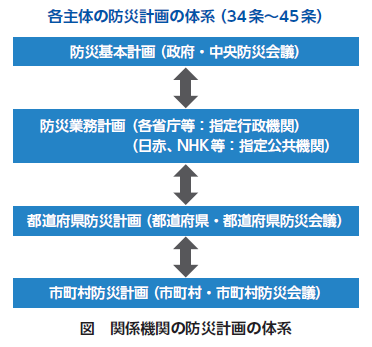

防災に関する計画として、政府の中央防災会議は防災基本計画(34条1項)を、各省庁大臣等は防災業務計画(36条1項)を、自治体の地方防災会議は地域防災計画(都道府県は40条1項、市町村は42条1項)を、それぞれ策定することが義務付けられています。

地域防災計画には、①災害予防のための防災知識普及、自主防災組織等の育成など、②災害応急対策のための活動体制、通信情報、ボランティアに関する事項など、③災害からの地域の復旧・復興のための公共施設復旧、生活安定確保に関する事項などが、実際に災害が発生したことを想定した行動指針として定められています。また、例えば避難所の場所や物資調達先の名称などが具体的に定められているなど、災害が発生した際の具体的な行動内容が記載されています。自治体が策定する他の行政計画と比較すると、個別に取組内容が記述されている点で、災害に対する自治体政策というよりは、マニュアルとしての意味合いが強い計画です。

実際、多くの自治体職員から見ると、普段から内容を熟知している職員は一部に限られ、災害時に初めて地域防災計画をひも解き、具体の対応を計画に基づき行うというのが実態と思われます。いくら具体的な行動内容が記載されているといっても、実際に動かしてみないと機能しないという点は否めません。筆者が自治体職員であったときの経験でも、例えば地域防災計画上「災害時に被災者の相談対応を行う」という取組事項が定められていても、庁舎内のどの場所に、どのように相談窓口を設置するかは各担当課に任されている部分が多く、筆者の所属していた部局では、実際に「相談窓口の設置訓練」をしたことがあります。実地訓練をしてみると必要な資材や帳票類など気づく点も多く、この経験が東日本大震災の際にも役に立ちました。

また、地域防災計画には、計画期間や目標設定、進捗管理等の仕組みなどは定められていないことが多く、一応、毎年のように自治体の判断による見直しは行われますが、通常の行政計画にはある「評価」の仕組みはありません。その意味で、PDCAサイクルの制度的な担保はないのが現状です。

地域防災計画は、前述のとおり膨大な項目が記載され、行政は、この計画をよりどころとして防災行政を進めますが、住民からは決して近い存在とはいえず、行政が政策ツールとして大きく依存しているともいえる状況と、住民の認識との間には大きなギャップがあります。また、行政計画としての計画期間、目標等が設定されていない点で、政策の評価の視点が十分とはいえないところがあります(9)。