2020.05.25 政策研究

第2回 歴史に見る防災復興の制度と仕組み

2 伊勢湾台風以前の災害対応の課題

第2次世界大戦後に発生した二つの大規模災害による被害を受けて、災害法制の様々な課題が浮き彫りになりましたが、ここで、特に大都市・名古屋市を直撃した伊勢湾台風における従来の災害対応の問題点として政府の中央防災会議が後に指摘した点について、紹介します(7)。

(1)防災関係法令と省庁の縦割りの弊害が顕著であったこと

縦割りの根本的な要因として、明治期以来、防災関係法令が所管省庁ごとに個別的に制定されていたことから、結果として災害対応がバラバラで一貫性と計画性を欠いた対応となりやすい傾向が見られました。

全国各地で大きな被害をもたらした伊勢湾台風への対応では、名古屋市を中心とした地域については、被災後、政府として国家的な重要性に鑑み、副総理を本部長とする「中部日本災害対策本部」を設置し、かろうじて被災直後の災害対応の総合調整が行われましたが、その他の地域では十分な調整が行われなかった可能性が高いとされています。

(2)風水害への意識が低くなっていたこと

名古屋市周辺はもともと大きな河川の河口があり、低地が多く水害に見舞われることが多い土地柄でしたが、戦後復興の中、都市化の進行とともに住民と河川との結びつきが希薄になり、水防組織も従来の農民の地縁を中心とした組織から性格が変化して、水防の意義についての認識も薄れ始めていたことが挙げられます。

(3)気象予報等の情報と行政の災害対応に十分な連携がなかったこと

現在では、市町村長が地域の気象予報や河川の水位などを基準として住民に対して避難の勧告や指示などの具体の対応を行う仕組みとなっていますが、当時は、気象庁が行っている災害に関する予報と行政の対応が有機的に連携する仕組みがなく、気象予報などの情報が十分に活用されていませんでした。

(4)国の財政支援の仕組みが十分ではなかったこと

被災地の復旧・復興に必要な国の財政支援について、被害額の見積単価等が各省庁バラバラで、国からの補助金等のかさ上げについての基準が不明確であったことから、被災自治体は災害の処理と並行して財政的支援を得るための陳情に多くの労力を割かなければならなかったとされています。

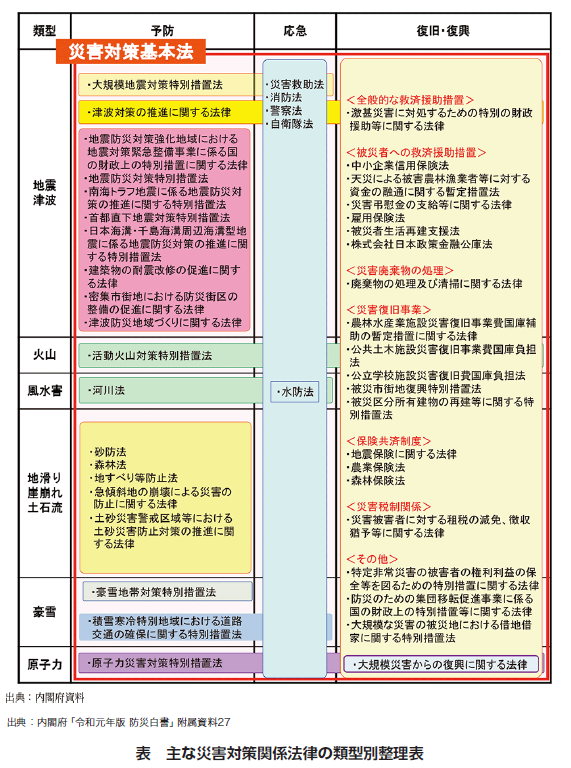

3 その後の防災法制の整備

その後も毎年のように我が国では自然災害による様々な被害が発生しており、そのたびに、下表のように多くの災害法制の整備が行われてきています。様々な事象に対応する制度をつくらなければならない現状に鑑みると、やむをえない面はありますが、災害対策基本法制定後も、明治以来の国による縦割り行政が、災害法制の面でも表れているように見えます。