2020.05.25 議会改革

第8回 議会審議のあり方─どのようにして決めるか─

【コラム:自由討議の行方】

国会改革においても、自治体議会改革においても、その審議の活性化策としてたびたび登場するのが、反問権の付与も含む「自由討議」の導入である。

自由討議については、実は、GHQの示唆を受け、国会制度の発足とともに、国会法により両議院の本会議で導入され、そこでは「国政に関し議員に自由討議の機会を与えるため、少なくとも二週間に一回その会議を開くことを要する」ものとされていた。しかしながら、これを受容しうる土壌を欠いたまま制度化されたことなどもあって(7)、ほどなく行き詰まり、衆議院で36回、参議院で30回行われただけで、1955年の改正により廃止されてしまった。その後も、国会改革の一環として、一部の委員会で試行的に行われたりしているが、定着するには至っておらず、現在これを行っているのは国家基本政策委員会での党首討論、両議院の憲法審査会などにとどまる。日本では、従来から、政府や執行部を相手とする論議でなければ、単なる演説会となってしまうといった指摘もあり、また実は、議員の討議中心の欧米の議会でも、例えば本会議の場合には、定足数が緩やかなことなどもあって、あまり議員のいない中での言い放しの演説となっていることが少なくない。

この自由討議については、本会議で行うのか委員会で行うのか、議題を設定するのか議題を設定せず行うのか議案の審査等に関して行うのか、行政府や執行部との間のものも認めるのか、現行の制度の運用で行うのか新たに制度化するのかなど、論者によってイメージされるものは様々であるが、発言時間・順序等の制約から解放して、議員や委員の間などで自由な議論・意見交換を行わせるものと見ることができる。また、議案審議において自由討議を取り入れる場合には、それを質疑のプロセスに取り入れるのか、討論として行うのか、それらとは別のプロセスを設けるのか、逐条審査ないし事項別審査の導入など審査方法の改革の問題とも絡み、様々なやり方が考えられる。この点、質疑での討議とするのであれば、少なくとも、時間の割当制をやめ、各議員が自由に質問し答弁者の側も反論や逆質問をできる形とする必要があるだろう。

いずれにしても、自由討議については、議会の審議の機能として何を重視するのか、どのようなタイプの審議を目指すかということや、議員の賛否の決め方や政党・会派による党議拘束の緩和、議事運営技術の向上、行政府・執行部に対する質問制度のあり方なども関係してくるのであり、単純に議員や委員間での議論の方式を導入すれば済むといったものではない。そして、何よりも、議員による討議が、単なる意見の発表にとどまらず、意味あるものとなるかどうかは、議員次第であり、その能力と姿勢が問われることになる。特に、討議となれば、当然反論や批判なども受けることになり、緊張感も高まることになるが、日本においては、メンツを重んじる風潮が強く、反論はけんかを売られたと捉えられがちである。メンツをつぶされたではなく、議論を楽しむといった姿勢なども必要となるが(8)、自由討議は永遠の憧れとなり続けてしまうのだろうか。

なお、質疑が行われるに際しては、事前に執行部の側によって「質問取り」が行われ、そのことが、議会での審議の形骸化にもつながっていることが指摘される。実際の質問取りでは、単に質問内容を聞き出すだけにとどまらず、内容の変更を働きかけるなどの根回しや取引が行われ、中には執行部の側で質問を作成することもあるという。質問取りが行われることは、きちんとした答弁や議論が行われるためにやむをえない面もあるが、行き過ぎた事前調整とならないようにすることが少なくとも必要だろう。

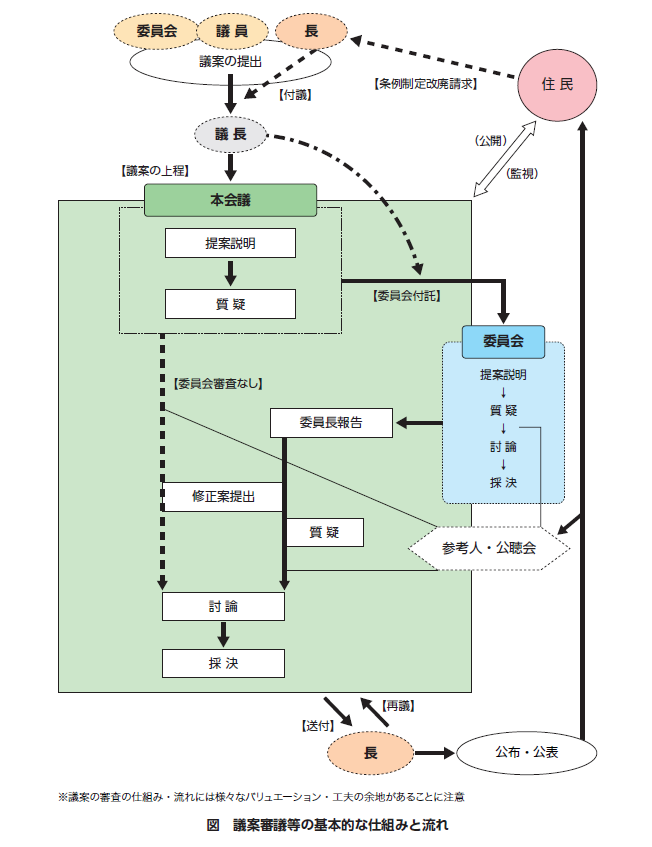

このほか、質疑の過程において、議案の提出者の主張や説明だけでなく、関係者や学識経験者などの第三者の意見を聴き、外部的知見の導入を図ることは、その必要性や合理性を吟味する上で必要な情報を得る機会となり、審議に客観性をもたせることにもつながりうる。また、議案の審議に住民の多様な意見を反映することはその本来的な目的・役割ともいうべきものであり、広く住民の意見を聴く機会をもつことなども必要となる。そのための方法・手続として設けられているのが公聴会、参考人、証人などの制度であり、そのほかに、議案審査や調査のため、必要な専門的事項の調査を学識経験者等にさせたり、議員を派遣して現地の住民や関係者から意見を聴いたりすることもできる。それらは、委員会だけでなく、本会議でも行うことができ、そこでは、単に意見を聴くにとどまらず議論を行うことも可能である。従来のやり方にとらわれることなく、その有効な活用を図っていくことが求められる。