2020.05.11 議会改革

第31回 議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(上)

☆キーワード☆

【危機状況を踏まえた議会改革の推進】

「危機」の強調によって、今までの議会改革を無に帰させないための検討が必要である。逆にいえば、危機状況において従来の議会改革が問われる。「危機」の強調は、首長のリーダーシップを強調する。危機という不安が首長のリーダーシップを要請するからだろう。危機状況のフェーズを問いながら、この状況の打開のために、議会が行政対応を検証・提言することで、行政の対応力を豊富化する。

東日本大震災に当たって、議会改革を進めていた議会が議会報告会を開催、それを踏まえた復興計画に関わる事例もあった(宮城県塩竈市、陸前高田市等(江藤 2012:43-50)参照(また、都市問題研究会 2014も参照))。

危機への対応によって、議会改革の進化・深化の可能性を探る。時間的削減が目的というわけではないが、合理的な運営の模索、ICTを活用した議会運営(ウェブ会議等の活用、通常状況でも産休の議員や病気の議員による活用を期待)、議員間審議を重視した議会運営(首長等を極力呼ばない議会、議案審査を重視する議会(一般質問の位置の明確化))、などである。

なお、危機状況における議会の役割を強調するが、危機状況においては、住民は被害者であるだけではなく積極的な活動主体でもある。住民との協働が行政にも議会にも求められる。とりわけ、SNSの活用など、住民はより容易に積極的に関わることが可能となっている。地域防災計画には自助、共助、協働等が位置付けられている。それらのバージョンアップである。

2 二元的代表制の充実度は危機状況下で明確になる:フェーズⅠでの議会の作動

(1)フェーズⅠにおける議会の作動のポイント

フェーズⅠ(時間軸では感染症が徐々に拡大する状況、あるいは大規模自然災害発生から時間がある程度経過した状況)では、危機状況が生じていても、行政はもとより議会も動ける状況における議会の作動について考える。ここでも、従来の議会運営が問われる。住民と歩み、議員間討議を重視し、それを踏まえて首長等と政策競争する議会の作動である。

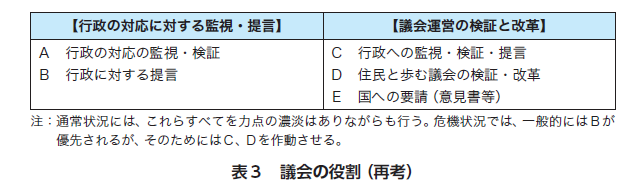

この視点からは、少なくとも議論しなければならない論点は、二つ(プラス1)ある。この状況で対応している地域政策と組織・手続に対する議会による検証と提言(表3左欄(A、B))、及びそれへの議会の関わり方の検証・改革(プラスとして国への要請)である(表3右欄(C、D、E))。ただし、〔D 住民と歩む議会の検証・改革〕、及び〔B 行政に対する提言〕を率先して行い、〔A 行政の対応の監視・検証〕は大ざっぱ(いわば「ざっくり」)にならざるをえない(行政の動きを停滞させないように注意)(7)。これは、危機状況を冷静に判断した、議会改革の第2ステージの応用である。

このフェーズⅠの中の感染症危機(主に新型コロナウイルス)を念頭に議論を進める。議会の作動に当たって、危機状況を認識しておく必要がある。治療薬がいまだ発見されていないウイルス拡散への危機であって、緊急事態宣言を行っている国や自治体も散見されるが、日本では衣食住は少なくとも供給されている(自治体閉鎖ではない)。長期化する可能性があるとはいえ、議会はもとより行政も機能している。行政の能力を意識して議会はその監視・提言を行う。行政はもとより、議会・議員は壊滅していない。

このフェーズⅠの中の感染症危機(主に新型コロナウイルス)を念頭に議論を進める。議会の作動に当たって、危機状況を認識しておく必要がある。治療薬がいまだ発見されていないウイルス拡散への危機であって、緊急事態宣言を行っている国や自治体も散見されるが、日本では衣食住は少なくとも供給されている(自治体閉鎖ではない)。長期化する可能性があるとはいえ、議会はもとより行政も機能している。行政の能力を意識して議会はその監視・提言を行う。行政はもとより、議会・議員は壊滅していない。

感染予防を注意深く行えば(アルコール消毒、座席間隔、換気、マスク着用等の注意によって)、議会は作動できる(広い会議室、青空議会等)。危機状況の確定が曖昧だと、「危機だ、危機だ」ということで民主的統制など議会の役割もおろそかになるからである。まさに危機状況の中身を問いながら、行政をサポートする議会が問われる。

危機状況においては、行政と議会の役割は異なっている。行政は危機対応に率先して取り組む。地域状況を把握しているのは議員であるが、その集合体である議会はそれらを集約し提言する役割を担う。

【議会改革の作動(新型コロナウイルス対応の事例)】

議会改革を進めている議会は、感染症危機にも対応している。

福岡県古賀市議会は、「古賀市議会災害対応要綱」及び「災害発生時の議員行動マニュアル」(災害発生時の本会議運営マニュアル)に即して、「新型コロナウイルス対策会議」を立ち上げ、住民からの要望を集約している。2020年3月6日に第1回を立ち上げ、行政と並走している。古賀市議会では、同時に議会基本条例に災害対応、要綱に感染症対応を追加することを検討することを議会運営委員会で確認した。

議会からの政策サイクルの先駆議会である長野県飯田市議会は、そのサイクルを回している。飯田市新型コロナウイルス感染症対策本部長(執行機関)に対し、議会(飯田市議会災害対策本部会議代表)から2回目の提言を行っている(4月10日、第1回目は4月2日)。住民に対して広報可能な情報についての積極的な提供、国・県・市との協力体制の整備と市民からの問い合わせに対する迅速な回答、議会と執行機関の適時的確な情報共有が提言されている。

茨城県取手市議会は、災害対策会議を設置し、「感染症対策本部」(執行機関)に対して、提言とともに調査を求めている(4月15日)。九つの提言と、四つの調査事項である。調査事項を求めたことも特徴的であるが、提言には内容と提言に至った背景が記されている。調査項目は、感染拡大が悪化しつつある状況を踏まえ、回覧板を回す必要性、内容の緊急性等について、市からのアドバイスと市政協力員への市の方針はどうなっているのか?/市内飲食店への救済支援はどのように検討されているのか?/休校時、日中、公園等で遊ぶ子どもたちへの防犯体制はどのようになっているのか?/市職員の感染予防策はどのようになっているのか? である。

また、提言に当たっての内容と提言に至った背景が付されているのは説得的である(③のみ掲載)。

③ 酸性電解水(次亜塩素酸水)などの無料配布により、市民の不安解消を

(提言事項) 酸性電解水(次亜塩素酸水)などの無料配布により、市民の不安解消を提言する。なお、実現までの課題として、予算措置、配布規模や配布方法を明確にする必要があるとともに、国からの助成を待つ段階では難しい課題という認識はあるものの、市民一人一人が家庭等でできる感染拡大防止方法として有効と考え、提言する。

(提言に至った背景) 新型コロナウイルスの影響で消毒用アルコールが品薄になっている。県内では神栖市、鹿島市、筑西市、潮来市、常陸太田市等が除菌効果のある酸性電解水(次亜塩素酸水)を無料配布している。取手市民も感染の拡大に不安を感じていて目に見える対策を期待している。