2020.05.11 議会改革

第31回 議会の危機管理:状況認識、フェーズの区分による対応、危機管理体系の確立(上)

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

![]() 今回の論点:自然災害、事故だけではなく、感染症危機への議会対応も!

今回の論点:自然災害、事故だけではなく、感染症危機への議会対応も!

日本は災害大国である。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等は大きな被害と衝撃を与えたが、南海トラフ地震、首都直下地震なども想定されている。東日本大震災では、会期中で、しかも議員や議会事務局職員が複数亡くなった議会もある(岩手県陸前高田市議会、議員2人、議会事務局職員4人が帰らぬ人となった)。自然災害は、震災だけではない。台風災害、豪雨・豪雪災害、火山噴火降灰災害など、多様な自然災害危機が日本全土を覆っている。大震災の衝撃や、想定されている多様な自然災害を念頭に、議会は徐々にではあれ危機状況を想定しながらそれに立ち向かう方途を模索している(陸前高田市議会は大震災後、議会としての対応を制度化した)(1)。

こうした自然災害だけではない。原子力発電所事故、感染症感染拡大危機(以下「感染症危機」という)も広がる。新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的な危機が生じていることを示した(2020年)。グローバリゼーションの進展は、感染症危機をグローバルにしている(パンデミックの到来)。こうした感染症危機に右往左往した議会もあった。つまり、議会の中には「危機」、「緊急」を錦の御旗に「冷静さ」を失い、一般質問の取下げや傍聴を中止した議会もある(マスコミによる「中止」報道とは全く異なる「自粛」も含まれている)(2)。

すでに指摘したように、自然災害の際の議会対応については、徐々にではあれ整備されてきた。しかし、感染症危機に伴う議会の対応については、ほとんど制度化されていない。

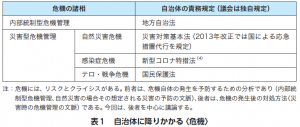

危機状況といっても多様である。想定できる〈危機〉は表1のとおりである。想定される危機のリストと、それに対応する自治体の責務が明記されている法律を記載している。それらの法律には自治体の重要な役割が規定されている(3)。議会の役割が規定されているわけではない。

すでに指摘しているように、自然災害における議会の危機管理計画(議会版BCP(業務継続計画:Business Continuity Plan)等)・行動指針等を策定している議会も徐々にではあるが増加している。それにもかかわらず、2020年に日本全土、いや世界中を襲った感染症危機についての対応はほとんど対象外であった。この対応が求められている(及びテロ・戦争危機)。

① 〈危機〉を冷静に判定するために、危機状況を見る目を確立する。

② 危機状況における二元的代表制の作動のポイントを考える。〔以上、今回〕

③ 議会が作動できない場合には、専決処分が想定できるが、あくまで例外であることの確認と、そのルール化を模索する。

④ 議会の危機管理体系を考える。

*危機管理は、予防も重要である。防波堤建設、避難訓練、医療体制、避難所・備蓄の整備、ボランティアの受入れといった体制整備、及びそれらを念頭に充実した地域防災計画の制定は不可欠である。

**損失評価と予防コスト評価の比較衡量は必要である。

***以上の二つの論点(*、**)は、本連載で指摘した機関競争主義の作動の中で議論される。災害後の復興計画も同様である。今回は、危機状況における議会の役割と作動を中心に検討する。

1 危機状況を見る目:住民自治を進める上での前提

本連載では、「住民自治の根幹」としての議会の作動を軸として今後の議会を構想してきた。その文脈でも、「危機の議会=議会の危機」について検討してきた。危機の強調による首長主導型地域経営の登場と作動である(5)。

もう一つ検討しなければならない「危機の議会」は、自然災害や感染症危機に伴い政治・経済・社会が通常とは異なる運営をせざるをえない危機状況に、議会がどう関わるかの検討である。通常状況での事前の危機状況への対応(地域防災計画や議会独自の対応等)、危機状況がある程度収束した段階での復興計画・地域活性化政策への対応は、二元的代表制=機関競争主義を作動させればよい。同時に、実際に危機状況が生じた場合も(「今そこにある危機」)、本来の役割を放棄せず、「住民自治の根幹」としての議会を作動させることが必要である。こうした危機状況における議会の(事前・事後を含めた)危機管理について、今回は検討する(内部統制型危機管理については、本連載ではすでに指摘しているので、今回の検討対象からは除外(地方自治研究機構 2017))。

危機状況については、その危機(例外)をあぶり出し、その際の対応ルールを定める必要がある。例外だけの強調では、例外が生じた場合、ルールなしに首長等による統制が生じる可能性があるからだ(江藤 2011)。例外を明確にしてその対応をルール化することは、通常状況の中に危機状況を含み込み、その例外を制御する可能性を高める。後に検討するように、議会版BCP(業務継続計画)等の策定は、この文脈で重要である。同時に、その際の議会運営の変更は、住民自治の原則を保持しつつ行うことが前提である。その原則を日頃から確認しておく必要がある。

危機状況の段階は変化する。「地獄絵」を想定しながらも冷静な判断が議会には求められている。危機状況でも執行機関とは異なる役割を果たす。執行機関は、危機対応に追われるし、そもそも国の施策に縛られ、「美しい」行政計画の策定を志向する。これとは異なり、議会は多様な「住民の縮図」であり、多様な現状を政治行政の場に表出・集約する役割を担い、多様な現状を踏まえた監視・政策提言を行う。執行とは異なる視点からの活動である。議会改革を推進していた議会だからこそ、危機状況にも行政の論理とは異なる方向で住民自治を進める。危機状況に議会が関わる三つの視点をまず確認しよう。

(1) 危機状況の明確化(冷静さを取り戻すために:時間軸・空間軸の設定による危機の想定と対応)

危機状況を的確に把握することがまずもって必要である。そのアングルとして時間軸と空間軸を設定する。ここで強調したのは、それによって危機、及びその対応の多様なシナリオを想定することができるからである。

① 時間軸

自然災害は、初期に大きな被害、その後は二次災害が想定できるが、直接的災害は後景に退き、復興計画等の策定と実践が行われる。ただし、住民が避難所での生活を長期にわたって継続したり、(福島第一原発事故などで)元の場所に戻れない者も多数いる。

感染症には、徐々に広がってパンデミックに至る場合や、短期的に生じる場合がある。エボラ出血熱、インフルエンザ、MERS、SARS等が想定できる。また、フィクションではあるが、モターバ・ウイルス(架空のウイルス:体内に侵入すると驚異的なスピードで増殖を行い、内臓を融解させて感染者を数日で死に至らしめ、致死率は100%と極めて高い)なども空想とはいえまい(6)。

なお、自然災害における行政の対応も、例えば阪神・淡路大震災の際の外科治療と、東日本大震災の場合の内科治療(低体温症、水難等)の需要の相違など、異なる。

② 空間軸

災害の範囲の軸である。局地(特定の場所)だけか、全国的か(あるいはパンデミックか)である。

③ 混合(複合)

自然災害が同時あるいは連続的に、また自然災害と感染症危機が同時あるいは連続的に生じる場合もある。新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発出されている間にも自然災害が起きる可能性はある(4月20日、震度4:岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、宮城県北部・中部等)。また、自然災害後の避難所で感染症危機が起きることもある。これらの場合も視野に入れる必要がある。また、局地(複数も想定)から広域化といった状況も生じる。

(2)フェーズ(局面)による議会対応(議会として作動できるか、できないか判断する)

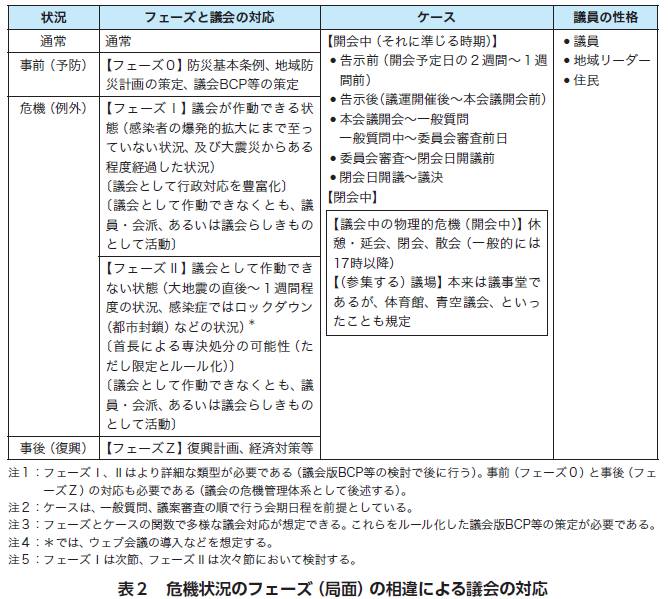

危機状況は、当然のことではあるが通常とは異なる状況である。議会も当然通常とは異なる運営が期待される。危機状況をどのように判定するか、その上でどのような活動が可能かを冷静に判定して活動を行う必要がある。いわば、危機状況のフェーズの確認である。同時に、議会自身が開会中か閉会中かも議会運営には密接に連動する。

議会が作動できる(閉会中でも)状況であれば、議会は行政の対応を豊富化することに注力する。閉会中には、議会を立ち上げるか、委員会等で活動するか、議会として作動できなくとも、議員・会派、あるいは議会らしきものとして活動する(表2のフェーズⅠ)。それに対して、議会が作動できない場合には、専決処分も想定できるが、その際の例外性を認識する(表2のフェーズⅡ)。ここでも、個々の議員・会派がフェーズⅠのような活動を担う。

(3)議員の性格の確定=議員は、議員の役割とともに住民、地域リーダーとして活動

議員はフェーズに即した活動を行う。もともと、議員には多様な顔がある。まずもって、家族の一員である。家族の安否を確認することが不可欠だ。同時に、議員は地域リーダーである。危機状況では、議員は地域リーダーとして活動せざるをえない。危機状況においての議会、及び議員活動を提案するが、こうした三者(議員、地域リーダー、住民)の性格の調整をとらない提案は机上の論となる。これらの性格を意識した活動を議会版BCP等に規定することになる。東日本大震災後に100日間市役所に泊まり込み、首長とともに応急対策活動に従事した議長経験者が「地元の住民から肝心なときにいないという批判を受けて、非常につらかったと述懐している」(鍵屋 2018:15)。三者の性格を意識した規定が必要だろう。

なお、地域リーダーである議員は、ときに現場で活動する行政職員を叱責したり、地域エゴをごり押しすることもある。それを厳に慎むとともに、議会基本条例や政治倫理条例が必要である。地域リーダーだから行政に情報提供をという議論もありえるが(北海道芽室町議会)、地域の役職者という立場ならば理解できるが、議員の属性で行政に働きかけるのは行政の停滞を招く。