2020.04.27 政策研究

第1回 防災・復興学へようこそ

3 正常性バイアスにより高まらない国民の防災意識

これまでの説明で、我が国が「災害列島」であることがお分かりいただけたと思います。それでは国民の災害に対する意識はどうでしょうか。結論的には、決して高くはないということです。

皆さんは、「正常性バイアス」という言葉をご存じでしょうか。「正常性バイアス」とは、自分にとって何らかの被害が予想される可能性があっても、正常な日常生活の延長上の出来事として捉えてしまい、「自分は大丈夫」などと過小評価することをいいます。

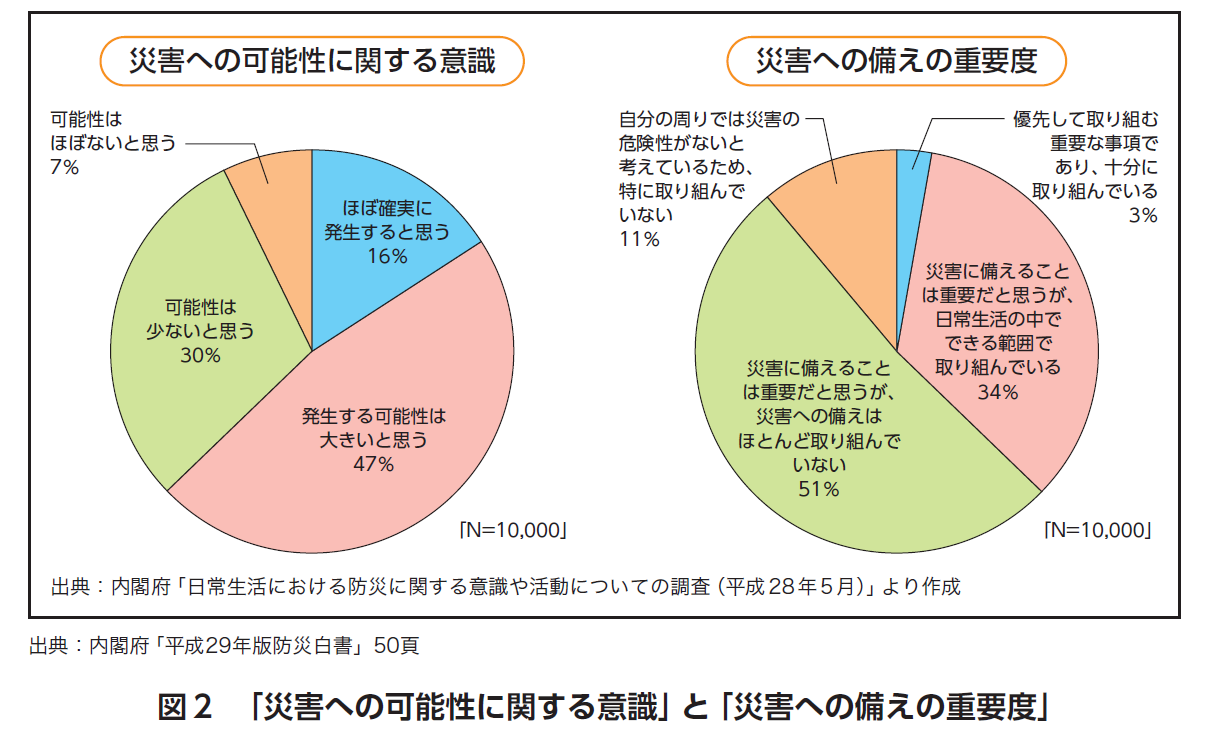

内閣府が行った「日常生活における防災に関する意識や活動についての調査(平成28年5月)」(内閣府「平成29年版防災白書」所収)によると、災害が発生する可能性については約6割以上の人が「ほぼ確実に発生する」又は「発生する可能性は大きい」と回答しているにもかかわらず、災害への備えについては「特に取り組んでいない」又は「ほとんど取り組んでいない」とする回答が約6割以上ということでした。まさに「正常性バイアス」により、災害の可能性を一般的には認識していても、「自分ごと」として捉えている人が多くはないということです。

住民に対して、災害を「自分ごと」とする意識を喚起させ、具体的行動につなげることが、自治体における防災行政の「一丁目一番地」といえます。

まとめ(議員としての着眼点はここだ!)

第1回では、自治体における防災と復興について学ぶに当たっての視点と、災害列島・ニッポンで発生する多様な災害と自治体行政から見た課題を中心に考えてみました。

これまでの自治体行政では、「防災」については、数多くの災害の経験を経て様々な取組みが進んできています。しかし、近年の状況を見ると、毎年のように大きな災害が発生しており、災害の発生をもはや所与のものとして行政を考える必要があります。

そう考えると、災害が発生した際に、その後、地域の復興をいかに迅速に行うかということも、自治体政策の中では重要です。その意味で、「防災」の視点の次に、地域が被災したときに地域を復興させるために反転攻勢する「レジリエンス」や「復興」の視点も重要です。

これらの「防災」⇒「レジリエンス」⇒「復興」の政策のサイクルをうまく回すために大切な行政資源が「人材」です。地域や自治体組織の実情に応じた「カイゼン・マインド」を持てる人材も重要といえます。また、住民の意識や行動を変える「壁」となっている「正常性バイアス」をいかに克服するかも大きな課題です。

地方議員の皆さんにとっては、災害の個々の事象から課題を抽出することも重要ですが、それぞれの自治体の首長や職員がどのような視点で災害に向き合っているか、そして万一、大規模災害が発生したときに地域の再生をどのように考えようとしているか、をチ

ェックすることも大切です。

(1) 災害対策基本法2条1号では、「災害」とは、自然災害や大規模な火災・事故などを指している。

(2) 災害件数については、内閣府「令和元年版防災白書」の附属資料6「我が国における昭和20年以降の主な自然災害の状況」による。

(3) 総務省消防庁の消防統計(暦年)によると、2018年は3万7,981件、死者1,427人、2017年は3万9,373件、死者1,456人となっている。

バナー画像:筑波山より関東平野 ©E0170(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0国際))を改変して使用