2020.04.27 政策研究

第1回 防災・復興学へようこそ

第2講 日本の災害発生状況─災害列島、ニッポン─

1 災害の発生状況

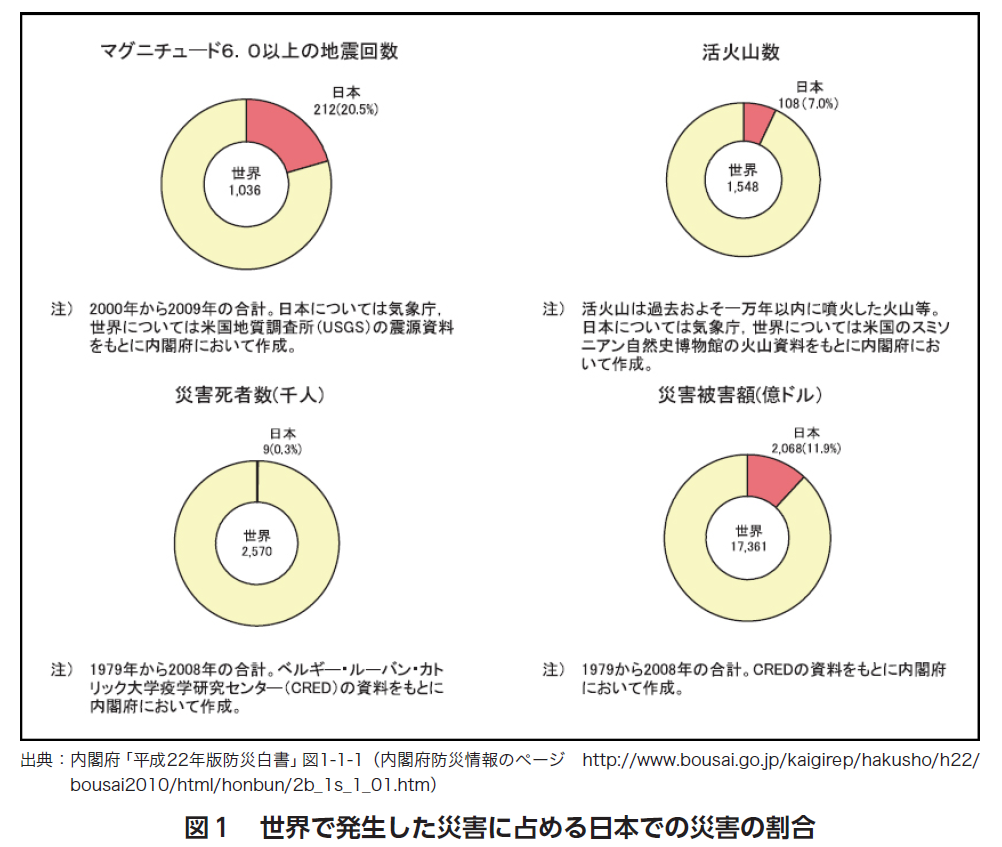

我が国は、世界の中でも自然災害の極めて多い国です。例えば、日本の国土は、地球の面積の0.25%ですが、マグニチュード6.0以上の地震回数は世界の20.5%、活火山数は7.0%、災害被害額も11.9%を占めており、日本は、国際的には国土面積に比して災害が多いということがいえます(内閣府「平成22年版防災白書」)。

また、我が国の災害発生件数は、1945年1月から2018年9月までの73年間で政府の対策本部が設置された大規模な災害は63件で、ほぼ毎年発生していることになります。その内訳は、最も多いのは風水害(25件)で、以下、地震・津波(20件)、火山噴火(9件)、雪害(9件)(2)などとなっています。風水害については、地球温暖化により、近年、大型の台風が発生して

おり、今後増加することが懸念されます。

2 災害種類ごとの特性

これまでのことから、日本は、全体として災害の発生頻度が高く、種類も多様であることが分かりますが、さらに、地域の地形や地質、気象条件などの地理的要因により、災害種類ごとのリスクも異なります。これは、自治体から見た場合、地域ごと、災害種類ごとのリスクに応じた対応が必要になってくるということにつながります。次に、災害種類ごとの特性と自治体の対応について見てみましょう。

(1)地震

地震は、発生メカニズムごとに、①プレート境界付近での地震、②内陸の活断層による地震、③火山活動による地震、の大きく三つの類型に分けられます。

① プレート境界付近での地震は、大震災(2011年3月11日)(マグニチュード9.0)などが該当します。巨大な津波を伴うこともあり、その際には広範な区域に甚大な被害をもたらします。この類型の地震は、一定の周期で発生することが多く、自治体は専門家の知見を注意深く情報収集し、ソフト、ハード両面の備えを中長期的な視点でしていくことが大

切です。

② 内陸の活断層による地震は、阪神・淡路大震災(1995年1月17日)(マグニチュード7.3)などが該当します。我が国には、確認されているだけでも2,000以上の活断層があるといわれていますが、未確認のものも数多くあるとされ、予測が難しい面があります。また、断層の長さが長い場合は大きな地震を引き起こすといわれています。震源が浅く、近隣に居住地がある場合、被害が大きくなる可能性があります。自治体は、区域内の活断層について認識しつつ、住民への情報提供、平時の防災教育などのソフト施策に努めることが大切です。

③ 火山活動による地震については、別途、火山活動と併せて後述します。

(2)風水害

風水害は最も頻度の高い自然災害です。近年は地球温暖化の影響で台風が巨大化し、勢力を維持したまま上陸するなど大きな被害をもたらしています。風水害も地理的状況により被害状況が異なり、①土砂災害を伴う場合、②平野部の河川氾濫の場合、③都市部の河

川の氾濫の場合など、自治体の対応もそれぞれの特性により差異があります。

① 土砂災害は、山間部だけではなく、傾斜地を造成した住宅地でも発生するリスクがあり、一瞬にして人命や財産を奪い、道路等の公共施設を破壊する場合があります。このため自治体には、普段から、道路等の崩れやすい場所の予防措置、住民への周知、宅地開発等の際の適正な運用などの事前の取組みが求められます。また、災害発生前の迅速な住民の避難行動や被害発生時の人命救助、被災後の復旧・復興の取組みなど、ハード、ソフト両面での対応が求められます。

② 平野部の河川氾濫は、2015年9月の関東・東北豪雨による茨城県常総市での鬼怒川氾濫、2019年10月の台風19号による長野市での千曲川氾濫などが該当します。これらは、河川上流部に大量に降った雨が、平野部を流れる河川の中下流部に流れ込むことにより堤防を決壊させ発生します。広範囲に浸水し、長く水が引かない状況となります。自治体では、堤防や河川水門の普段からの巡視や管理、水害発生時の住民の避難誘導、被災後の生活支援、住家、農地の復旧などの対応が課題となります。

③ 都市部の河川の氾濫は、東京都や大阪府などの都市の海抜の低い地域で発生すると大きな被害を生じる危険性があります。もともと海抜が低く住宅が密集している場所に大量の雨が降り、堤防が決壊したり、支流の中小河川があふれるなどして大きな被害を引き

起こします。特に河川法上の準用河川以下の中小の河川は市町村が管理している場合も多く、事実上、管理改修が十分でない場合があります。人口集中地域では、避難勧告等のタイミング、避難誘導、避難場所の確保などに都市特有の課題が生じる可能性もあります。

(3)火山活動

火山活動は、噴火を伴う場合と、噴火には至らないものの火山活動による地震等が継続する場合があります。我が国は世界の火山の約1割が存在する火山国であり、雲仙普賢岳噴火(1990年11月17日〜1995年6月3日)や御嶽山噴火(2014年9月27日)など大きな被害が発生している場合もあります。火山噴火は現在のところ正確に予知するのが非常に難しく、突然に噴火爆発し、多くの犠牲者が出た例もあります。また、火山活動が相当長期にわたり継続する可能性もあるという特性があります。このため、自治体では、長引く火山活動の中で、住民の不安の解消と安全の確保、生活支援などを長期に継続することが求められます。また、火山周辺には、温泉地などの観光地がある場合も多く、観光客の減少に伴う地域経済に対する施策も取り組む必要があります。

(4)大規模火災

火災は、多くの場合、自然災害ではありませんが、年間約4万件(3)程度発生しています。火災は、住民の生命・財産に直接的な危険を及ぼすこと、多くの自治体の首長部局で消防行政と防災危機管理が同じ部署で担当していることなど、災害と類似している側面もあります。特に大規模火災は災害の一つとして扱われ、災害対策基本法2条1号では「災害」の中に「大規模な火事若しくは爆発」を含めて規定しています。

大規模火災の発生要因としては、①日本は木造建築物が多く、気象状況により大規模化しやすいこと(例:新潟県糸魚川市の大規模火災(2016年12月22日)(150棟消失))、②山林面積の割合が多く、険しい山地での火災は大規模化しやすいこと(例:岩手県釜石市山林火災(2017年5月8日)(400ヘクタール消失))、③地震の発生頻度が高く、大きな地震では

地震被害と複合化し大規模化しやすいこと(例:阪神・淡路大震災における神戸市長田区等(1995年1月17日)(死者921人))などが考えられます。このため、自治体では、主に予防に力点を置いた取組みが行われていますが、火災予防の中核となる自主防災組織には、組織率や構成員の高齢化などの課題もあります。