2020.04.27 議会改革

第7回 議会の運営─どのような仕組みとし、どう動かすか─

3 会議の運営

(1)会議の開会・進行

本会議について、その開閉の権限は、議事整理権をもつ議長にあり(地方自治法104条)、議会運営委員会が設置されている場合にはそこでの協議に基づいて開かれるのが一般的である。ただし、議員の定数の半数以上の者から開議請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならず、開議請求により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じたり、中止することはできない(同法114条)。

会期において計画的な審議を行うため、議会日程(会期日程)があらかじめ定められることも少なくない。また、会議を秩序立てて効率的に行うために、開議の日時、本会議に付する事件・順序などを記載した議事日程が議長により作成され、あらかじめ議員に配布されるのが原則である。「議事日程のないところ会議なし」ともいわれるように、本会議の議事は議事日程の定めるところに従って行われるが、実際には、開議の日時だけを知らせて会議が開かれることも少なくなく、議事日程が形式的なものとなっているところもある。

議事の整理や議場での秩序保持については、議長がこれに当たり、議長は、開議・議題の宣告などの進行、出席の催告、発言の許可、採決方法の決定、休憩・延会・閉議の宣告などを行うとともに、議場の秩序を乱す議員の制止、発言取消し、発言禁止、議場外退去、会議中止などの措置をとることができる(同法129条)。

他方、委員会における開閉・議事整理等の権限は、委員長が有する。

(2)議事議決能力

議会は、議員の定数の半数以上が出席しなければ、本会議を開くことができない(地方自治法113条)。この定足数は、議会が会議を開き、議決を行う行為能力を備えるために必要な最小限の出席者数であり、会議の開会だけでなく、議事の継続、議決を行うための要件でもある。定足数を満たさないで行われた議決については、違法無効となりうる。

ただし、この定足数の例外として、①除斥のため半数に達しないとき、②同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、③招集に応じても出席議員が定足数を欠き、議長が出席を催告してもなお半数に達しないとき、又は定足数に達してもその後半数に達しないときは、定足数を欠いても会議を開くことが認められている。①は除斥の規定が適用される事件についてのみ、②は特定事件を予定して招集される臨時会の場合にのみ認められるものである。もっとも、①〜③の場合でも、会議といえるためには少なくとも議長を含めて3人の議員の出席が必要であり、また、それにより会議を開くかどうかは審議や議決の正当性にも関わるだけに慎重な判断が求められることになる。

委員会の定足数も、委員の定数の半数以上とされる。

(3)採決

議会の意思は、議員の表決によって決せられる。表決を採るのが採決であり、その採決方法としては、起立採決、投票(記名・無記名)による採決、異議の有無による簡易採決が定められているのが一般的である。

議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則である(地方自治法116条1項)。出席議員は、現に会議に出席しているだけでなく、当該案件につき表決権を有するものをいい、議長、除斥議員、表決の際に退場した議員が除かれるほか、白票や棄権の取扱いが問題となる。また、過半数とは、出席議員数を2で割り、その商の値に1を加えた数以上を指す。

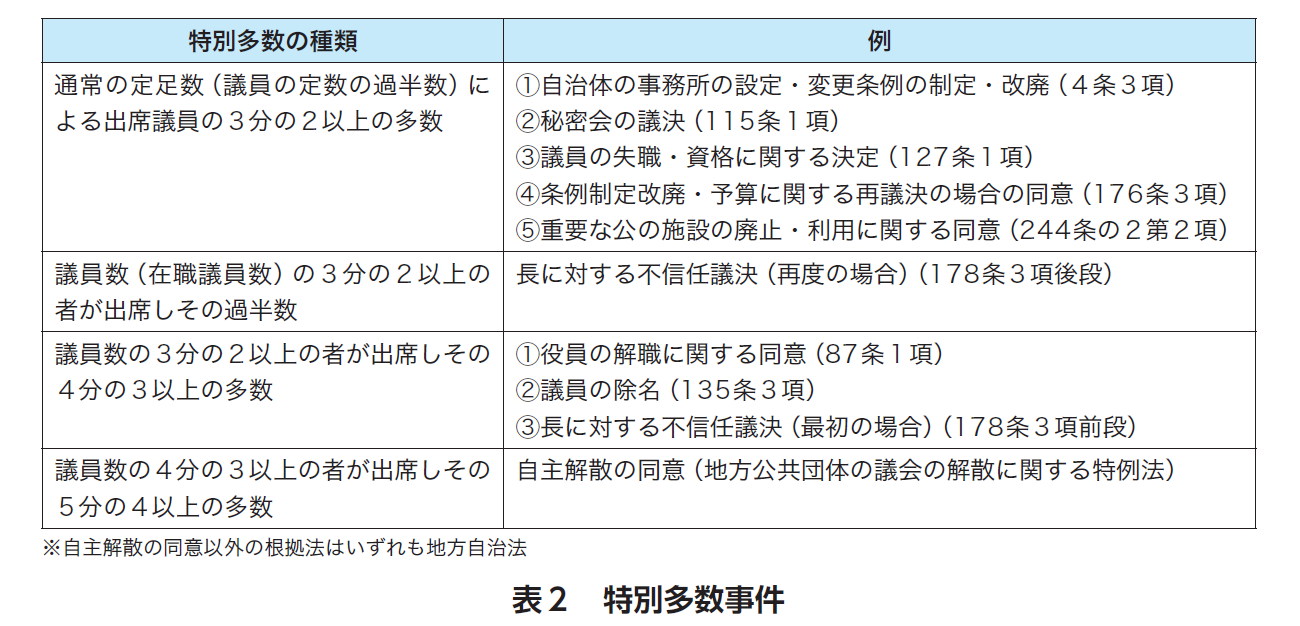

他方、特定の案件については、特別多数による議決を要するものもある(9)。

法律上、特別多数が規定されているものとしては、次のものがある。

特別多数による場合には、少数派の意思がより重みをもつことになるだけでなく、議会の意思決定のハードルが上がることになる。したがって、特別多数の採用をそれぞれの議会に認めた場合には、これを定めた議会が、後の議会を縛ることにもなる。しかしながら、議会は、過去の議会の意思からは自由であるべきであり、ある議会が特別多数を要求することで後の議会を拘束することは認められず、特別多数は法律で定めるものに限られ、条例や会議規則でこれを定めることは困難であると解されている(10)。

なお、採決において可否同数のときは、議長の決するところによるものとされている。その場合には、「現状維持」ということから基本的に否と決すべきとの議論もあるが、制度として裁決権(決裁権)が認められ、また、議長は表決権を有しないものとされていること(11)などからすれば、議長は可決・否決のどちらの判断をすることも可能と見るべきだろう。

他方、委員会においても、委員会条例や会議規則により、過半数の原則が採用されている。このため、特別多数の議決を要する議案が委員会に付託された場合には、特別の規定がない限り、過半数により決せられることになる。

(4)会議の公開

会議の公開は、議会の活動を住民の監視のもとに置くとともに、住民の意思を議会の審議に反映させる上で極めて重要な意味をもつものであり、地方自治法115条は、「議会の会議は、これを公開する」として会議公開の原則について定めている。会議公開には、傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開などを含み、地方自治法は、傍聴規則の制定など傍聴に関する規定を置いているほか(地方自治法130条)、会議録の作成について定めている(同法123条)。

ただし、これらは、本会議に関するものであり、委員会の公開については、自治体議会の判断に委ねられている。