2020.03.25 議会改革

第6回 議会と法 ─自治体議会法の特色とあり方─

2 自治体議会法

議会の組織・活動に関わる法は、「議会法」などと位置付けられる。議会法については、様々な捉え方がありうるところであり、広くは議員の選出方法について定める選挙法も含まれることになるが(2)、選挙法については独自の原則・体系をもつものとなっており、これを除外し、議会の組織、運営などに関する法のみを指すことが多い。

そして、自治体議会に関する法については、国会に関する議会法と区別して、「自治体議会法」と呼ぶことができる。自治体議会法は、主に自治体議会の組織・運営に関して定める内部法であるが、それにとどまらず、執行機関との関係や住民との関係など外部関係に関するものもこれに含まれることになる。

自治体議会法の中でも、議事をはじめ審議・決定のための基本的なルールについては、多くの会議体におおむね共通するものであり、国会と自治体議会とで大きく異なるものではなく、株主総会など公的な会議体でなくても、同じである(いわゆる「一般議事法」・「会議法」)。議長などの役員や一部の議員からなる委員会などの内部組織についても、会議体の規模等による違いはあっても、同様である。

ただ、その一方で、国会に関する議会法と、自治体議会に関する自治体議会法とでは、大きく異なるところもある(3)。

第1は、議員の代表としての位置付け・性格などの相違によるものであり、この点は本連載の第3回(2019年12月25日号)でも触れたところであるが、自治体議会の議員については、代表としての性格が曖昧であり、免責特権が認められておらず、リコール制度により命令委任の禁止(自由委任)も貫徹されていない。また、地方自治においては、住民自治の観点から、住民の意思の反映や住民による決定・統制がより強く要請されており、代表制ということでは、議員が住民全体のために判断・行動することを前提とする政治的代表(純粋代表)よりも、住民の意思のできるだけ正確な反映を重視する社会学的代表(半代表)に大きく傾斜していると見ることもできる。

第2は、自治体議会については、自律権が大きく制約されており、自治体議会法を自主的に形成・運用していく形にはなっていないことである。

この点、国の議会法の場合には、国会を構成する各議院に高度の自律権が認められ、憲法で定められている事項以外は、各議院が自主的に形成し、運用していくことが基本とされている。すなわち、そこでは、各議院が、広範な議院規則制定権を有し、議会法について自主的・弾力的に形成・運用することになっており(4)、その適合性の評価も自律的な判断によることになる。その手続や決定について裁判所の審査は原則として及ぶことはなく、違反行為については、議院において、違法・無効とされることもあるが、大方は政治的な制裁・非難の対象となりうるにとどまり、妥協的に処理されることも少なくなく、最終的には選挙での国民の審判に委ねざるをえないところもある。このようなことから、議会法については、多分に政治的・実践的・形式的・技術的・弾力的・動態的な性格を帯びるとともに、他律的な強制を欠くことになる。議会法が「政治の法」とも呼ばれるゆえんである(5)。

これに対し、自治体議会にも、自律権が認められているものの限定的であり、自主的にルールを形成する余地が限定されているほか、その手続や決定が、裁判所の審査の対象となるだけでなく、再議制度等を通じて長によるチェックや総務大臣・都道府県知事の審査を受けることになる。

第3は、自治体議会については、地方自治法でその組織・手続が詳細に規定されていることである。

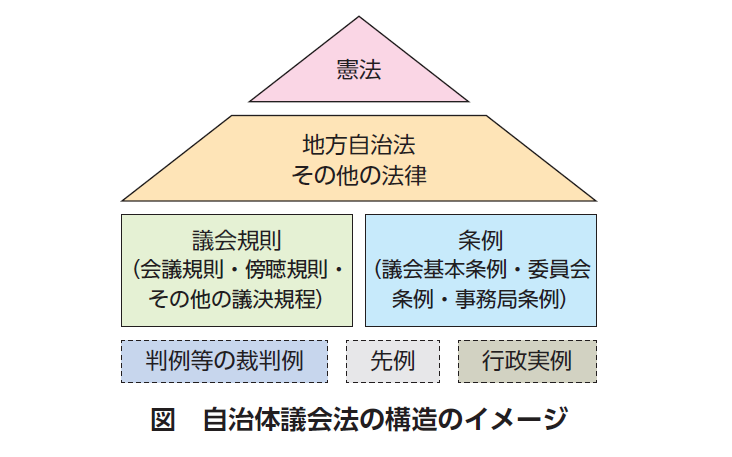

自治体議会法の存在形式(法源)ということでは、憲法、法律(地方自治法)、条例、会議規則等が主なものとなるが、議会の権限については、自治関係法律のほか、個別の法律などでも規定されている。また、法形式以外のものでは、事実上のものも含め、判例、先例、行政実例なども挙げられるだろう(6)。いずれにしても、地方自治法で、その基本的な組織・手続について規定されているのが特徴だ。

これに対し、地方自治法で詳細に規律していることについては、自治体議会の自己決定の余地を限定し、地方自治や地方分権の理念に反するとの批判もある。

これに対し、地方自治法で詳細に規律していることについては、自治体議会の自己決定の余地を限定し、地方自治や地方分権の理念に反するとの批判もある。

確かに、近年の地方自治法の改正で議会に関する規律が緩和されるようになってきているものの(7)、地方自治法で詳細に規定しすぎている面があることは否めず、それは、従来から底流にある議会を地方行政組織の一つと位置付ける考え方や、議会への懐疑・パターナリズムの表れと見ることもできるだろう。その点では、今後とも地方自治法の議会に関する規定のあり方が問われていくべきである。

しかし、その一方で、現在の規律がどこまで妥当であるかは別として、時々の多数派の横暴や暴走などを招き、恣意的に制度やルールの変更が行われるような危険・濫用・弊害を防ぐためには、通常の民主主義の手続では変更できない枠をあらかじめ設けておくことも必要となる。憲法は、その枠を地方自治の本旨に反しない限りで国民の代表機関である国会が制定する法律により定めることとしているのであり、民主主義や自治はその枠の中で運営する方がうまく機能する面があることも忘れられてはならない。最近よく耳にする「立憲主義」とは、そのような考え方によるものであり、自治体や議会の自由度をより高めていくことは必要だとしても、地方自治法によって、自治体や議会の自律的な判断がある程度枠付けられることも必要といえる(8)。すべてを議会に委ねるのが民主的であるかのように見る向きもあるが、それは、民主主義を過大視するものであって、民主主義も、一定の枠やルールの中で行われるものであり、かつ、人々の権利自由を保障するための手段であることを忘れた議論といわざるをえない。

他方、議会が定める規則は、地方自治法上、会議規則と傍聴規則とされ、実施規則的な事項を定めるものとなっているほか、委員会など条例事項とされているものもあり、そこでは、自律的な組織・ルールの決定といった発想は希薄である。

第4は、自治体議会の場合には、国会とは異なり、その手続や決定が裁判所の審査の対象となり(9)、判例が自治体議会法の実質的な法源として重要な位置を占めていることである。判例は、単なる裁判例をいうのではなく、先例として機能する裁判例のことを指し、裁判所が個々の具体的な判決の理由において示した法律的な判断で、一般的な法命題としてその後の裁判に適用することが可能なものを指すが、自治体議会においては、それ以外の裁判例も重要な意味をもつことが少なくない。自治体関係者としては、裁判所(とりわけ最高裁)の判断やその動向にも目を向けることが必要である。

以上のことを踏まえつつ、自治体議会法を理解し、そのあり方について考えていくことが重要となる。