2020.02.25 議会改革

第5回 揺れ動く議員像 ─これからの議員像をどう描くか─

2 議員の役割と活動

(1)議員の権能・役割

議員は、議会の構成員として、その運営・活動に参加する権利と義務を有する。

そして、そのために、議会の招集・会議の開会を要求する権利、委員会の委員となる権利、 発言権(質疑権・討論権等)、表決権、口頭・文書による質問権、議案・動議の提出権、請願を紹介する権利などが付与されている。

これらのうち、質疑・討論・表決の権利は、議員が議会の審議・意思決定に参加する上での基本的な権利といえるものであり、その判断に基づき議題につき自由に質疑し、討論し、表決に参加することができるのが基本である。ただし、現実には、会議運営上、質疑・討論の割当てや時間による制約のほか、所属会派による統制を受けることがある。他方、質問権は、自治体・行政の一般事務について質問を行うものと位置付けられ、それぞれの会議規則などで規定されている。

また、議会の審議の対象となる議案や運営に関する動議を提出する権利も重要であり、議員はそれらの権利を有するものの、議会の議決すべき事件、すなわち団体の意思を決定するものについて議案を提出する場合には、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要であり、議案に対する修正の動議を議題とするに当たっても、議員定数の12分の1以上の者の発議によらなければならないものとされている。他方、機関意思の決定に関する案件や委員会での修正案の提出については、会議規則で提出の要件・手続などが定められている。

議案の提出については、委員会提出の形をとることも可能である。

ただ、実際には、議案の多くは、長によって提出されているのが現状であり、それについては様々な議論・評価が見られるところでもある。

なお、団体の意思を決定するものについては、議案の提出権が、①一般の条例のように議員と長の両方にあるもの、②予算・内部組織条例・行政機関設置条例などのように長に専属するもの、③委員会条例や議会事務局設置条例などのように議員に専属するものがあ

る。また、意見書の提出、100条調査の議決、議員の懲罰など、機関の意思を決定するものについては、原則として、発案権は議員に専属し、長には認められていないのに対し、長がその事務の執行の前提手続として必要とされる議会の同意等については、発案権は当然に長に専属することになる。

(2)議員の活動と職としての性格

議員は、会議体を組織し、その審議と意思決定に参与するものであり、その活動は議会の場が中心となる。

もっとも、議会は、その沿革や機関の性格上、常時開会されるのではなく、一定の期間に限って活動するものとされ、会期制が採用されてきた。議会には、定例会と臨時会の二つの種類があるが、通年会期制を採用することも認められているほか、委員会が議会の議決により付議された特定の事件について閉会中審査を行うことも可能である。

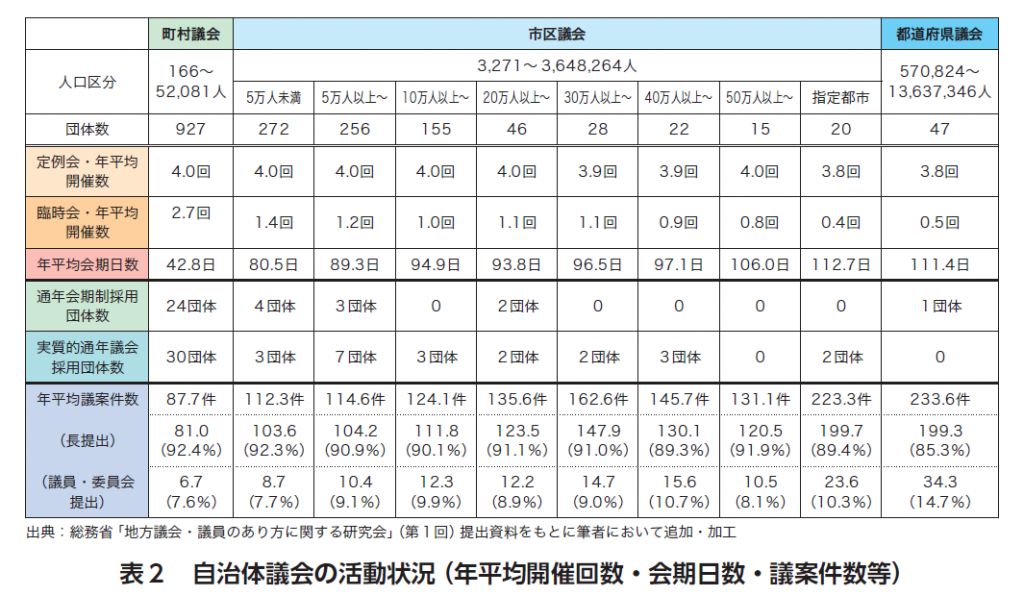

議会の平均会期日数は、都道府県及び指定都市議会では110日前後、市区議会では80 ~105日程度、町村議会では40日台前半であり、また、年間の平均議案件数は、都道府県・指定都市議会では200件超、市区議会では110 ~ 160件程度、町村議会では90件前後といった数字もある。その点では、自治体の規模、特に都道府県議会・市議会と町村議会とではその活動量に大きな開きがある。

議会の活動は、議員全員で構成され、その意思を決定する会議(本会議)と、第1次的な審査を行う委員会が、公式の活動の場となるが、そのほかに、全員協議会、理事会、会派間の協議、会派、議案の内示説明会などの(非公式な)場でも行われる。このうち、全員協議会、正副委員長会議、会派代表者会議などについては、議会関係者側からの強い要望もあって、議案の審査又は議会の運営に関し協議・調整を行う場として地方自治法に規定され、その法的な意味はともかく(12)、会議規則で定めることにより法律上の位置付けが与えられている。

他方、選挙で選ばれる議員は、政治家として、議会の外でも様々な活動を行っている。

その活動の中には、支援者からの相談や要望聴取、議会報告、調査活動、次の選挙に向けての地盤培養活動、執行部からの説明聴取、執行部への要望・働きかけ、政党活動など、様々なものが含まれることになるが、行政をゆがめるような口利きは別として、それらも議員の役割・活動として捉えるべきだろう。その点では、議員は、議会を離れても365日「議員」であり続けるといえる。ただし、建前としては、議員の活動の中心は、やはり議会であるべきであり、議員の役割やあり方として議会外の活動に重きを置くような議論というのは妥当とは言い難い。

問題は、そのような議会外の活動も議員の仕事であるとして、議員を常勤的なものと位置付けるべきかどうかということだろう。

この点については、多くの自治体議会では、議員を常勤的なものとして、報酬についても月額報酬としているところがほとんどである(13)。ただし、報酬額については、自治体の規模や財政状況等によって異なり、都道府県や政令市・中核市といった大規模自治体では報酬額も多く専業化が進んでいるのに対し、人口の少ない小規模自治体では報酬額が少なく、兼業する議員が少なくない。その点では、自治体議会議員をめぐっては、専門職的な捉え方と名誉職的な捉え方が混在しているともいえる。

議員については、一定の職との兼職は制限されるものの、それ以外との兼業は禁止されているわけではなく、別に職業をもっている議員も少なくない。また、多様な人材が議員となれるようにしたり議員のなり手を確保したりするために、兼職制限の緩和や公務休職

制度の導入の必要性のほか、夜間議会や休日議会の開催なども論じられている。

これに対しては、自治体議会関係者の間では、議会の権限・役割の広さや重要さを引合いに出し、議員が専門職・常勤職であることがしばしば強調される。日本の自治体は、諸外国と比べても事務量などが多く、議員の専業化は不可避との議論に出くわすことも少な

くない。

確かに、議員の活動は幅広く、議会の審議に当たってはそれなりの知識やスキルが必要となる。しかし、議員のあり方については、一定の型に押し込めるのではなく、多様な議員像があってよいはずである。議会の実際の活動量は、自治体の規模等によって異なり、また、議員が他の職業に就いていたからといって、その役割を十分に果たせないというものでもないだろう。日本における政治に対する懐疑的な見方の強さなどを考慮すると、議員が専門職化すればするほど、住民との距離が広がる可能性も否定できない。

要は、それぞれの自治体において、議会にどのような役割・機能をどの程度期待するかということであり、また、議員が議会活動を行うための環境整備がどの程度可能かということだろう。

議会の活性化のために、地方自治法の通年会期制を採用したり、定例会を年1回と定めることで実質的に通年会期としたりする動きもあるが、そうすれば、議員の活動や仕事が飛躍的に増え、専業議員でなければ務まらないということでもないだろう。通年会期制は、長の招集が不要となり、常時活動が可能な状態となることや、会期が細かく分断されることの回避などの意義はあるが、定例日が設けられることなどにより、実際の活動日数が大幅に増えるものでもない。

議会の機能強化を図っていくにしても、議会は、基本的に議論をして可否を決める場であり、案件もないのに会議を開く意味はないのであって、常時活動する機関とはやはり異なる。