2020.02.25 議会改革

第5回 揺れ動く議員像 ─これからの議員像をどう描くか─

慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

議会は、多数の議員によって組織される会議体であり、議会の運営・活動は、それぞれの議員によって担われる。

議員は、基本的に4年ごとの住民による選挙で選ばれ、議会の構成は、選挙で示された民意に基づき選挙のたびに変化することを前提とする。また、住民を代表する多数の議員によって構成される議会は、住民の多様な構成・意思を反映することが求められることになる。

議会や議員のあり方について語る場合には、このことが常に出発点とされなければならない。

1 議員の選挙制度

自治体議会の議員は、選挙で選ばれる職であり、民主的正統性をもつ政治職である。「公選職」と呼ばれることもあり(1)、特別職の地方公務員として、職務専念義務などの服務をはじめ地方公務員法の規定の適用はない。

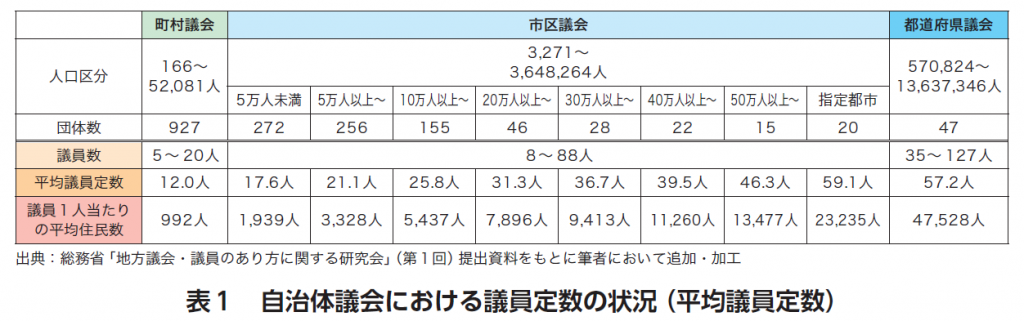

自治体議会の議員の定数は条例で定められるが、人口や財政状況などによってその数にはかなりの開きがある。例えば、平均議員定数は、表1に示したように、町村議会では12.0人、人口5万人未満の市区議会では17.6人、5万人以上10万人未満の市区議会では21.1人、20万人以上30万人未満の市区議会では31.3人、50万人以上の市区議会では46.3人、指定都市議会では59.1人となっている。都道府県議会の平均議員定数は57.2人であるが、最も定数の少ない鳥取県議会の35人に対し東京都議会は127人である。

他方、その選挙制度については、公職選挙法で規定されている。公職選挙法では、都道府県議会の議員は選挙区において、市町村議会の議員は選挙区が設けられる場合以外は市町村の区域において、選挙するものとされている。

都道府県議会の議員の選挙区については、一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本として(選挙区の人口は議員1人当たりの人口の半数以上とすることが必要)、条例で定めるものとされており、各選挙区の議員の数は人口に比例して定めるものとされているものの(2)、地域代表的な性格をもつと見ることもできる。ただし、選挙区の定数については、1人(小選挙区)のところもあれば、複数人(大選挙区)のところもあり、選挙区制としては統一的なものとなっているわけではなく、代表制ということでも、多数代表制と少数代表制(?)(3)が混在したものとなっている。

他方、市町村議会については、指定都市の議会では選挙区の設置が義務付けられているが、それ以外の市町村では、条例で選挙区を設けているところはごくわずかにとどまり(4)、ほとんどの市町村議会の議員が、市町村の区域を通じて選出されている。その場合、選挙区制ということでは大選挙区ということになるが、中には数十人を一つの選挙区から選ぶような状況となっている。このような仕組みについては、選挙制度として理念を欠き、どのような代表観に立つものなのかが見えにくいだけでなく(5)、実際には、特定の有権者との個人的なつながり(地縁等)に依存した個人選挙となる一方、それ以外(多く)の有権者にとっては候補者の顔が見えにくく、有権者が選択するための情報コストが過大となっている。そして、そのことが、投票率や住民の納得性の低下、極端に低い当選のための最低得票率を生じる原因ともなっているといえる。

現在の市町村議会の選挙制度は住民本位の仕組みとなっているとは言い難く、また、無投票や有権者数に比し極端に少ない得票数での当選は、代表としての正統性が疑われることにもなりかねない。加えて、自治体議会の議員の構成も、男性や60歳以上に偏っており(6)、特に小規模の市町村の議会では高齢の男性が圧倒的に多く、住民の縮図というにはほど遠い状況にある。議員の在職年数を見ても、例えば、市議会議員の場合、10 ~ 20年未満が30%を超えている(7)。従来の「中高年のおじさんの集まり」といったイメージは徐々に変わってきているものの、女性議員や若い議員の増加など多様性の確保が求められているといえる。2018年には政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が制定され、自治体議会議員の選挙でも男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことが基本原則としてうたわれたほか、議員との兼職制限の緩和、立候補休暇や公職休暇の制度の整備、被選挙権年齢の引下げなども課題となっている(8)。

議員のなり手不足が深刻な問題となってきているが、それには様々な要因が考えられるものの、制度的な問題も少なからず影響しているところがあるといえるだろう。

自治体議会議員の選挙制度のあり方については、戦後以来大きく改正されたことがなく、それに対する関心も低調であったが、最近になって、遅まきながら議論されるようにはなってきている(9)。しかし、政党の利害が絡むだけでなく、当事者である自治体議会の議員も、現行の選挙制度のもとで当選を重ねていることなどもあってか、問題意識は希薄であり、その見直しにはむしろ消極的な姿勢をとりがちである。自治体議会議員の選挙制度の見直しは、政治的にはなかなか進まない状況にあるが、とりわけ、問題の多い市町村議会の選挙制度の見直しは待ったなしの課題であり、議会改革を語るのであれば選挙制度にも目を向けることは不可避である。公職選挙法の問題とはいえ、自治体議会の議員が自分たちの課題と考えることが必要だろう(しかも市町村議会については、選挙区であれば条例で導入は可能である)。

なお、これに関連して、自治体議会の議員の選挙についても、政党本位・政策本位の選挙制度とする必要性などもいわれるようになっている。しかし、都道府県や指定都市などの大規模自治体では政党所属議員が大半である一方、規模が小さくなるに従って政党率は低下し、人口5万人未満の自治体では約8割の議員が無所属となっている。地域の問題については党派性の薄いものも少なくなく、政党の基本的な立場や政策などと地域の問題がマッチしないところがあるほか、自治体議会の選挙でどのような政策がどこまで争点となりうるのか、政党間の政策競争になじむのかといった問題もある。そもそも、日本では政党そのものが十分に発達・社会に浸透してこなかっただけでなく、政党が機能不全に陥り、無党派層が増大していることなどもある(10)。政党を重視するのであれば、地域政党の可能性の問題も視野に入れる必要があるだろう。

政党化が進んでいるとされる大規模自治体の議会については、政党本位の選挙制度ということから名簿式の比例代表制がなじむとの議論も見られるが、例えば、都道府県議会の場合に地域代表的な色彩をもつ現行の制度に代わりうるものとしてどれだけ現実性をもつ

かということも問われうる(11)。

このほか、政党化により議会の党派性が強まることになれば、長の支持党派と議会の多数派が異なるような場合には、分割政府のリスクが高まることなども考慮する必要がある。

議会や議員の代表としてのあり方を考える上で、政党の問題を抜きにして論じることはできず、また、政党化を進めることが議会の活性化や機能強化につながる場合があることは否めないが、自治体議会の議員と政党との関係については、自治体の規模や政党状況な

ども踏まえつつ、慎重かつ多角的な検討が必要であり、観念的・一律的な議論をすべきではないだろう。

選挙制度改革の議論は錯綜(さくそう)気味であり、また、その改革は容易ではないが、議会や議員のあり方が選挙制度に依存するところがある以上、避けて通れない大きな課題といえる。