2020.02.10 議員活動

第3回 アウトリーチの有効性と議会・議員(下)

大和大学政治経済学部教授 田中富雄

アウトリーチの効果を決めるもの

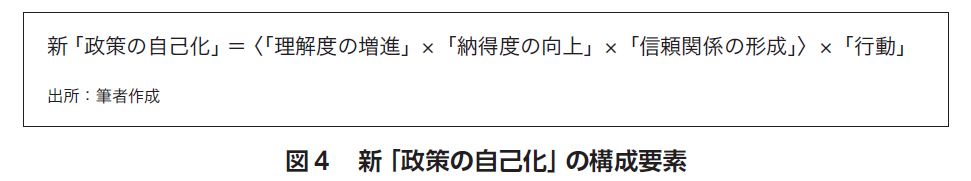

それでは、アウトリーチが有効に機能するためには、どのような条件が必要となるのであろうか。ここでは、アウトリーチの効果を決める要因として「政策の自己化(developing ownership to the process of policy making)」を挙げ、「理解度の増進」、「納得度の向上」、「信頼関係の形成」の視角から分析する。

「理解度の増進」要因と構造

人はなぜ理解度が増進すると意見を提出するのであろうか。この要因を考察する際にヒントになるのは、アウトリーチの手法により参加者相互間のコミュニケーションという双方向性の〈つなぎ・ひきだす〉(20)力の強弱に差異があることである。

表に示したように、ワークショップは他の手法よりも双方向性が強く、一定のコミュニケーション能力が求められる。それゆえ、参加者は参加者間の話合いにより自らの考えを発散、構造化などのプロセスを経てまとめることができ、当該アウトリーチ案件についての理解が深まり(具体化)、争点が明確化(争点化)すると考えることができる(21)。また、ワークショップは、通常、他の手法よりも参加者が限定される。そのため、参加者1人当たりのアウトリーチによる政策に対する密着度が高く、時間が他の手法よりも長くなることにより、参加者のアウトリーチ案件に対する理解度が他の手法による場合よりも高まることになると考えることができる。

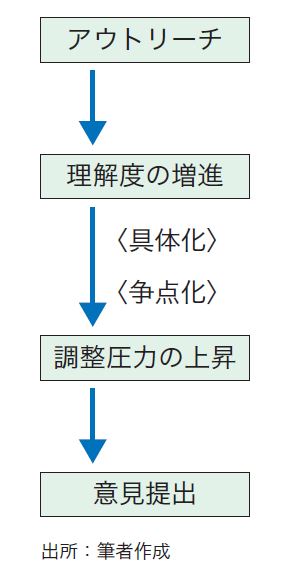

このように、アウトリーチ案件に対する理解度が、市民は案件内容の(具体化)が自己の中においても進み、さらに争点が明らかになること(争点化)に伴い自己の内部において理解度の増進が図られる。次いで、調整圧力(調整の必要性認識と調整の意欲)が高まることになる(図1)。しかしながら、アウトリーチの対象となった人それぞれにより、アウトリーチに対する対応は様々である。それは、なぜなのか。

図1 「理解度の増進」要因と構造

「納得度の向上」要因と構造

人は、政策について理解度を増進させても、必ず政策に対する意見を提出するというものではない。そこで次に、アウトリーチが意見提出数の増加に効果がある要因として、「納得度の向上」について考える。

名取良太氏によれば、基礎自治体の市民の日常生活への影響力に対する市民の意識状況を見ると、「ほとんど影響力をもっていない」(14.2%)、「あまり影響力をもっていない」(32.9%)となっており、全体の47.1%が自治体の出力に対する無力感を感じている。また、自治体の決定に対して、市民が影響力を行使できるかということについての市民意識は、「できないと思う」が63.9%と、市民は無力感を感じているというアンケート結果がある(22)。

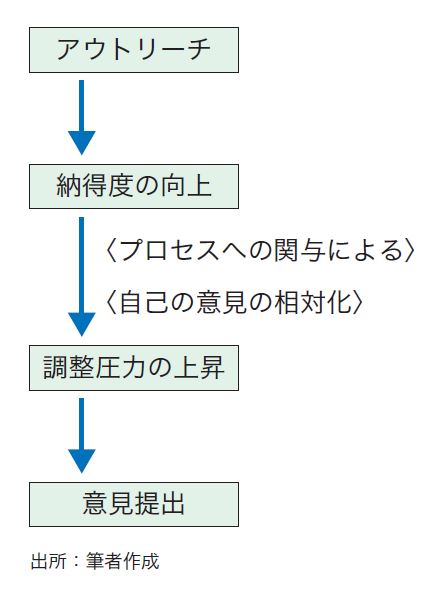

しかし、一方、市民参加の機会に提示した本人の意見が反映されなくとも、理由を説明してもらい納得できれば次回も参加するということも考えられよう。なぜなら、アウトリーチにより、人は自己の内部において自分の意見が相対化することで、他の人の意見にも一理あること、論点が多様であることなど、自分の意見について相対化できるからである。また、政策決定過程に関与することで、他者の考え・思いを知ることになり、自己の意見が相対化する。このような過程を経て、納得度の向上につながる。次いで、自己の内部において調整圧力(調整の必要性認識と調整の意欲)が高まることになる(図2)。

図2 「納得度の向上」要因と構造

「信頼関係の形成」要因と構造

しかし、人は政策についての理解度が増進したり、納得度が向上しても、政策に対する意見を必ず提出するというものではない。それはなぜか。他に要因はないのだろうか。次に、アウトリーチが意見提出数の増加に効果がある要因として、「信頼関係の形成」を取り上げる。

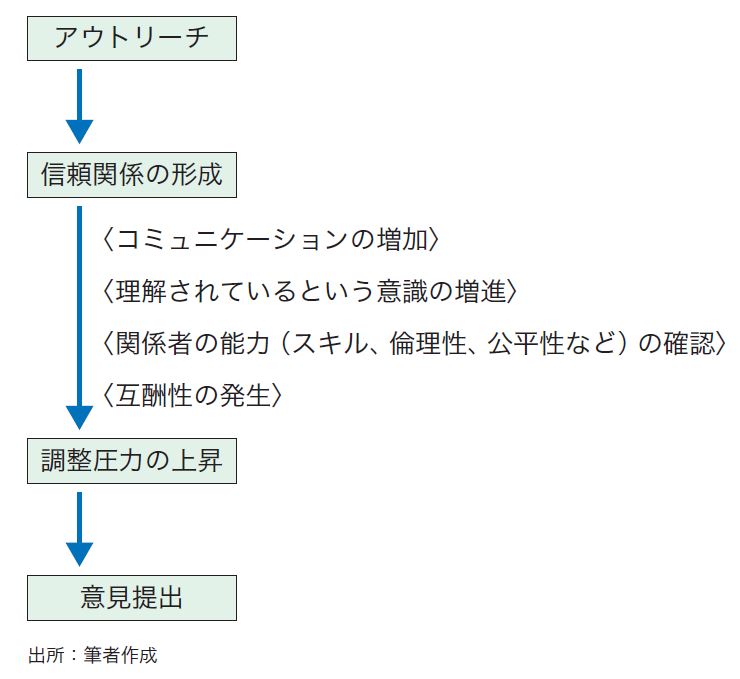

ワークショップ等のアウトリーチを通して、関係者間(参加者間や参加者主催者間)におけるコミュニケーションが増加し、関係者に理解されているという意識の増進や関係者の能力(スキル、倫理性、公平性など)の確認が図られ、互酬性が発生する。そして、信頼関係の形成が図られる。次いで、自己の内部において調整圧力(調整の必要性認識と調整の意欲)が高まることになる(図3)。

図3 「信頼関係の形成」要因と構造

「行動」を伴った「政策の自己化」スパイラル

「政策の自己化」に寄与する「理解度の増進」、「納得度の向上」、「信頼関係の形成」という三つの視点は、互いに影響し合う〈「政策の自己化」スパイラル〉という特性を持つ。理解することで納得できるようになり、理解と納得を通して信頼関係も形成されるからである。そして、信頼が理解を深め納得度の向上に寄与するからである。

また、アウトリーチをキッカケとして、これら三つの要因が市政への市民参加という「行動」につながるのであるが、この「行動」が上記三つの要因に影響を与える。一つの行動が他者の理解を深め、他者の納得する可能性を高め、他者との信頼関係を形成することにつながるからである。このように、これら「理解度」、「納得度」、「信頼関係」及び「行動」という四つの要因が相互に影響を及ぼし合っていると考えることができる。

求められるギリギリの視線での市民との対話

土山希美枝氏がいうように、地域公共政策を議論し調整する機会としてのヒロバをいかに設計、設定し、その経験を蓄積していけるかが、これからの自治のあり方を既定する(23)とするならば、市民参加をアウトリーチにより戦略的に形成していく必要がある。

そのときアウトリーチに効果をもたらす新「政策の自己化」=〈「理解度の増進」×「納得度の向上」×「信頼関係の形成」〉×「行動」に対する取組みが今、求められている。そのとき議会・議員や首長・職員らの自治体政府関係者には、市民と接する視線を市民と同じ高さにしての対話が求められる。この対話こそが、市民参加におけるアウトリーチの視角を自治体政府関係者に投げかけてくることになる(24)。

アウトリーチという点では、他者との議論の前に常に不安がなく、他者との議論の後に常に何らかの葛藤がないとしたら、その方が不思議である。議論することは、不安と何らかの葛藤を招くことの繰り返しでもある。しかし、その中に、アウトリーチを通じて「理解度の増進」、「納得度の向上」、「信頼関係の形成」そして「行動」が促進されることにより、希望(あす)への夢を抱くことのできる自治の姿が見えてくるのである。

アウトリーチの必要条件・十分条件

現状ではアウトリーチの場が開かれたものであって、誰もが参加する機会を保障されていたとしても、実際に参加する人、参加できる人は、市民全体から見るとごく少数にとどまる。その理由は、どこにあるのだろうか。

それは、三上直之氏が主張するような、「①個々の市民活動や市民参加による政策形成の場への参加を保障するため、スケジュールや参加方法、育児・介護、休業補償などの条件を整えると同時に、②政策形成への参加を含む社会参加一般の基盤として、経済的平等を位置づけ保障することである」(25)といった、「参加の保障」のための条件が未整備であることにある。アウトリーチが効果的に成立するためには、この「参加の保障」のための整備が必要である。

なお、参加することに意義があり、参加することが楽しくないと、多様性を持った多くの人が参加することは容易ではない。

「市民参加のジレンマ」を超克する〈連続・多元・重層〉型市民参加制度

また、市民参加の対象を広げようとすればするほど市民参加の深さが浅くなり、市民参加の深さをより深くしようとすれば市民参加の対象が狭まってしまう(26)という課題(=「市民参加のジレンマ」)がある。この「市民参加のジレンマ」を超克し、合意形成のための新たな市民参加制度の開発と〈連続・多元・重層〉型の市民参加制度の設計を行い、実質的に機能する市民参加の方策を講ずることが必要とされる。そこには本稿で取り上げた〈連続・多元・重層〉型のアウトリーチが求められる。

そして、自治体政府には自らアウトリーチに取り組むだけでなく、アウトリーチの輪を広げることが期待されている。後続のアウトリーチが促進されるような関係者間における「アウトリーチの連鎖」が求められているのである。アウトリーチの輪を広げるには、どのようなアウトリーチの手法がふさわしいのか、議会にも求められているし、議員一人ひとりが考えねばならない課題である。金井利之氏は、「住民自治とは、住民が自治体行政を民主的統制して、必要充分な行政サービスを提供させることである。そのためには、首長と行政職員と議員を使いこなさなければならない。これらの公僕=全体の奉仕者を住民と住民代表としての議員が使いこなす場が、《討議広場としての議会》である」(27)と指摘するが、《討議広場としての議会》を実質的に実現するためには、アウトリーチの展開手法の模索が必要である。

なお、公共政策は政府政策(ここにいう政府政策とは、自治体、国、国際機構による政策を示す)だけで構成されるものではない。広く公共政策について、政府以外のアウトリーチ実施主体の実施するアウトリーチ展開手法の模索も残された課題である。

(補)求められる「現場」と「非現場」の〈つなぎ・ひきだす〉コミュニケーション能力と体制整備

アウトリーチの現場における〈つなぎ・ひきだす〉コミュニケーション能力(=〈つなぎ・ひきだす〉「現場」コミュニケーション能力)の必要性に加え、〈つなぎ・ひきだす〉「非現場」コミュニケーション能力も必要である。例えばアウトリーチ実施者側に都合のよい議事録内容としないことである。

前回のアウトリーチの場面での議論がどのように取り扱われたかを、次回のアウトリーチの機会に、正確に言葉だけでなく文書としても明示する能力(=〈つなぎ・ひきだす〉「非現場」コミュニケーション能力)が必要である。そして、そのことを可能とするアウトリーチ実施主体側の体制整備(地域公共人材(28)が生まれるための質的環境整備と職員の絶対数確保という量的環境整備)が求められている。

(20) 土山・前掲注(4)87~98頁。

(21) 川喜田二郎(1986)『KJ法』中央公論社。

(22) 名取良太(2005)「日本における住民意識の基底要因」小林良彰編『地方自治体をめぐる市民意識の動態』慶應義塾大学出版会、45~47頁。

(23) 土山希美枝(2007)『高度成長期「都市政策」の政治過程』日本評論社、216頁。

(24) 牧原出(2009)『行政改革と調整のシステム』東京大学出版会、2頁。牧原出氏は、橋本内閣の省庁再編の成功条件に触れながら、次のように述べている。「行政実務とぎりぎり接する地点から見通す『行政の現実』に対抗しうる枠組みを行政学者はいかにして持ちうるか─この問いこそ、行政改革会議が行政学に投げかける課題であり、より広く見渡すならば、日本の政治システムを大幅に変革した1990年代の一連の統治機構改革が行政を探求する緒学に新しく突きつける課題なのである」。

(25) 三上直之(2005)「市民参加論の見取り図─政策形成過程における円卓会議方式を中心に」公共研究(千葉大学)2巻1号、217~218頁。

(26) 倉阪秀史(2008)「公共研究と市民参加」公共研究(千葉大学)5巻2号、26~27頁。倉阪秀史氏は、三番瀬再生会議の参加について同様の課題を提示している。

(27) 金井利之(2019)『自治体議会の取扱説明書』第一法規、まえがき。

(28) 地域公共人材については、先駆的業績として、土山希美枝=大矢野修編(2008)『地域公共政策をになう人材育成:その現状と模索(地域公共人材叢書2巻)』日本評論社がある。編者らの認識でいえば、「地域公共人材」とは、「地域公共政策の過程をになう人材」であり、「市民社会セクター、市場セクター、政府セクターの区別にかかわらず存在し」、「組織やセクター内だけでなくセクター間の壁をこえて、その政策目標達成のためにパートナーシップをむすび活動できる人」である。