2020.01.27 議員活動

第2回 アウトリーチの有効性と議会・議員(上)

パブリックコメント手続

近年では、条例制定や計画策定といった重要案件について、パブリックコメント手続を経ることが多い。このパブリックコメント手続もアウトリーチの一つととらえることができる。

パブリックコメント手続については、「行政のアリバイづくりであり意見を提出しても政策案が変更されないのではないか」との声や、そもそも「手続を実施しても意見が提出されない」という諦めに近い声が聞こえる。しかし、そのような声は、ある特定の事例についての見聞を誤って一般化して認識しているにすぎない。

出石稔氏の報告によれば、パブリックコメント手続制度が導入された初期の段階においても、国及び自治体(横須賀市)において約7割から8割の案件に対して意見提出がされており、国においては2割を超える案の修正、自治体(横須賀市)においては案の約8割が修正されている(13)。このように、パブリックコメント手続は一定程度機能していると考えることができる。

なお、パブリックコメント手続については、「サイレント・マジョリティの意見をどのように取り扱えばよいのか」、「案に対する反対意見が多かった場合はどうするのか」という疑問の声もある。この点について、行政は市民の意見を聴きつつも行政の判断で結論を出せばよい。パブリックコメント手続は、意見の賛否を決定するものではないことから、政策過程において検討すべき多様な視角を確保するための一つの手法ととらえることが妥当である。この行政の判断を踏まえ、改めて市民・行政との議論を議会・議員は重ね、議会・議員としての決断を下すことが大切である。なお、パブリックコメント手続についての意見提出が少ないことの一つに、事前接触が指摘される。しかしながら、事前接触が難しい少数者は、パブリックコメント手続にもアクセス不可能な場合が少なくない。議会・議員はこのことにも留意すべきである。サイレント・マイノリティの存在も忘れてはならないのである。

(参考)四日市市議会の各定例月議会における議案に対する意見募集について(14)

アウトリーチの変容

龍谷大学地域人材・公共政策開発システムオープン・リサーチ・センター(LORC)〔現:龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター〕では、2003年度から取り組んでいる継続的な研究プロジェクトの成果として、地域公共人材の活躍によるローカルガバナンスの構築を通じた持続可能な社会の実現に関する研究を進めている(15)。

その研究成果の一つとして、本稿に関連しては、土山希美枝・村田和代の両氏による論稿がある。そこでは、地域政策の担い手として求められる人材像としての地域公共人材に求められる〈つなぎ・ひきだす〉能力とは、政策課題を他者と協力して達成できるためのコミュニケーション能力であると位置付けている。そして、部分的にでも共有されうる政策課題目標を関係性を構築しながら発見し、実践を生み出していくことが都市型社会の「協働型」の政策課題であるとすれば、「協働型ディスカッション」における対話・議論はその過程全体の駆動力となる。そして、この〈つなぎ・ひきだす〉能力により形成される関係性は連携・協力に限らない。対話・議論の結果、相互の差異を認識した緊張・競争関係が〈つなぎ・ひきだ〉されることによって成果を生み出すこともあると論ずる(16)。この視角は、市民・議会・議員・首長・職員の関係性を考える上で重要である。

アウトリーチの手法と特性

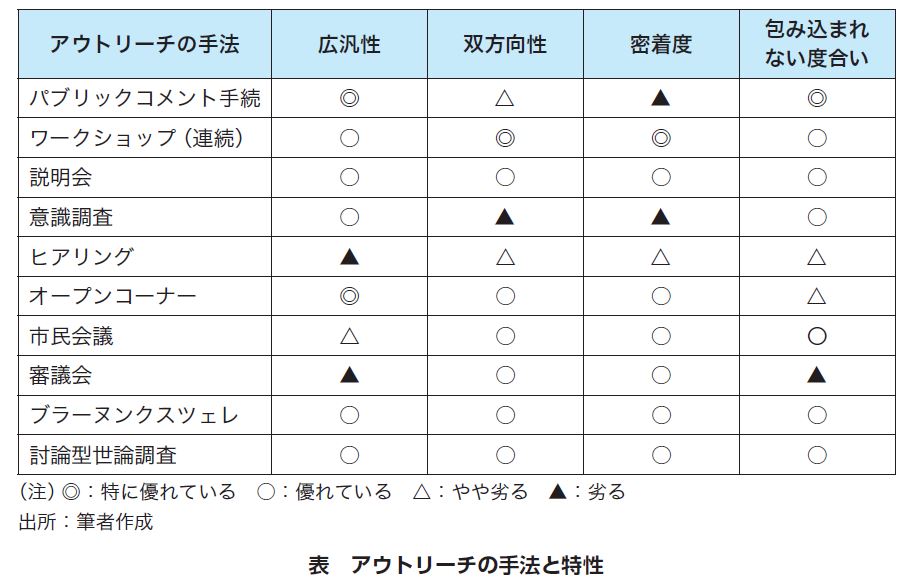

アウトリーチは、市民から信託を受け自治体の意思決定をつかさどる議会・議員や首長・職員がその判断を行うに当たり考慮すべき適切な視角を提示することを通して、より適正な意思決定ができるようにする手法である。そして、その手法は表に示すように多様であり、個々のアウトリーチごとに異なる特性を持つ。

例えばパブリックコメント手続を他のアウトリーチ手法と比べた場合、パブリックコメント手続への参加は時間的にも経済的にも負担が少ないことに着目することができる。このことはサイレント・マイノリティの声を把握しやすく、幅広く多様な市民の声を集約するという面でパブリックコメント手続が他のアウトリーチ手法よりも広汎性において優位があると見ることができる。双方向性については、通常パブリックコメント手続は、行政の案ができた後に市民から意見提出を求めることから、他のアウトリーチ手法よりも双方向性という意味ではやや劣ると考えることができるであろう(17)。また、文字によるコミュニケーションであるという面から見ると、パブリックコメント手続は他のアウトリーチ手法よりも関係者間の密着度において劣る。さらに、包み込まれない度合いについては、パブリックコメント実施主体と意見提出者の間には通常、特定の関係性が不要であり、基本的に不特定多数の者が意見提出の機会を持つことから包み込まれる可能性は少なく、包み込まれない度合いは他のアウトリーチ手法よりも特に優れているとされよう。このように、アウトリーチの手法は広汎性、双方向性、密着度、包み込まれない度合いという面から見ても多様であり、アウトリーチごとにその有する特性は様々である。

アウトリーチに求められる〈連続・多元・重層〉性

表において示したように、アウトリーチの手法は多様であり、広汎性、双方向性、密着度、包み込まれない度合いという面から見ても様々な特性を持つ。さらに多様な市民が生活する都市型社会にあっては、より多くの人々から意見を聴いた上での合意形成が必要となることから、各アウトリーチの手法が持つ長所を生かし、短所を補完し合う多様なアウトリーチの実施が不可欠となる。

表からも分かるように万能なアウトリーチ手法がない以上、これは必然である(「アウトリーチの限界」と「複数アウトリーチの必然」)。市民が市政に参加する機会の実質的平等を確保するという要請からも、市民参加の前提となるアウトリーチには〈連続・多元・重層〉性が求められるのである。

参加技術としてのアウトリーチ

この〈連続・多元・重層〉性を確保することで、アウトリーチは、西尾勝氏がいう「行政職員が開発する行政技術が政治家・市民にとっての行政統制技術としても有用なものとなり、政治家・市民が駆使する行政統制技術が行政職員にとっても合理的な行政技術の向上を促すような状態を創出」(18)する行政技術、そして行政統制技術となる。今日、改革が著しく行政と同様に市民から信託を受けている議会も視野に入れ含めれば、自治体政府統制技術、自治体政府運用技術と汎用性を持たせた名で呼ぶことも可能となる。さらには、市民が相互にお互いの自由なまちづくりを調整する市民相互調整技術となりえる。そしてアウトリーチは、松下圭一氏がいう「告発と参画という二極機能」(19)を市民が果たすことのできる効果的な自治体政府統制技術、自治体政府運用技術、さらには市民相互調整技術の一つであるといえる。そして、政策決定過程への参加技術の一つであるということができる。

(1) 松下圭一(1991)『政策型思考と政治』東京大学出版会、91頁。

(2) 富野暉一郎(2009)「公益の構造化による公共サービスの変容と公共人材」日本行政学会編『年報行政研究44 変貌する行政:公共サービス・公務員・行政文書』ぎょうせい、26~27頁。

(3) 地方自治研究機構(2008)「住民参加・協働に関する調査研究」調査名「住民参加協働に関するアンケート調査」23頁。

(4) 土山希美枝(2010)「他機関連携は可能か」龍谷大学矯正・保護研究センター編『龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報No.7』現代人文社。土山論文では、このことが(つなぎ・ひきだす)のキーワードを用いて論述されている。

(5) 市民参加の必然性については、信託論の視点、代議制不信の視点、投票のパラドックスの視点、時代錯誤克服の視点など、様々な視点から必然の理由がある。

(6) 齊藤純一(2000)『公共性』岩波書店、36頁。この点に関して、齊藤純一氏は、「合意を形成していくことと不合意の在り処を顕在化していくことは矛盾しない。討議が開かれたものであることの意義は、不合意に公共的な光が当てられることにある。意思決定の『可謬性』を重視するということは、意思形成そのものにおける不合意に意図的にアテンションを向けるということでもあ〔る〕」(〔 〕内は筆者)と述べている。

(7) ただし、アウトリーチの主体が、案件によってはアウトリーチの客体になることがある。

(8) 政策決定に至る過程としては、本文において示した課題抽出、課題決定、課題検討、目標検討、目標決定、政策検討、政策決定がある。また、政策過程全般としては、政策決定に続く、実施検討、実施、評価検討、評価といった過程がある。地方自治研究機構・前掲注(3)24頁は、参加の時期を計画段階、実行段階、評価段階に分類し、その導入状況、導入目的、達成状況、運用上の課題、今後の方向性について現状を把握している。

(9) 地方自治研究機構・前掲注(3)71~153頁は、原典のママ

(10) このアンケート調査は、住民参加・協働に関する制度の実施状況を全国的に把握することを目的としており、全国の市町村(1,842団体)の企画担当部署に対して実施したものである(回収率61.2%、有効回収票1,127票)。

(11) 杉崎和久(2005)「社会的合意に向けてのアウトリーチ」原科幸彦『市民参加と合意形成─都市と環境の計画づくり─』学芸出版社、141頁。

(12) 杉崎和久(2005)「市町村合併を契機としたパートナーシップのまちづくりに向けて~岐阜県山県市における全国都市再生モデル調査の取り組み~」新都市Vol.59 No.2、92頁。

(13) 出石稔(2004)「第二回講演会 パブリック・コメント手続条例の意義と課題」神奈川大学法学研究所研究年報22、120~121頁。

(14) 四日市市議会では、市民の意見を議案審査の参考とする取組みを行っている。各定例月議会における重要な議案(市民サービスに大きな変化をもたらすような条例や事業)について、市議会ホームページにおいて情報提供を行い、市民からメール等で意見をいただく。いただいた意見は委員会での審査が行われる前に、全議員に配付される。ただし、いただいた意見に対する回答は行われていない。

(15) 本稿に関連しては、白石克孝=新川達郎=斎藤文彦編(2011)『持続可能な地域実現と地域公共人材』日本評論社に詳しい。

(16) 土山希美枝=村田和代(2011)「地域公共人材」白石=新川=斎藤編・前掲注(15)14~49頁。

(17) ただし、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例11条には、「実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする」との規定がある。

(18) 西尾勝(1988)「自治型の行政技術」自治体学会編『年報自治体学』良書普及会、11頁。

(19) 松下圭一(1971)「市民参加とその歴史的可能性」同責任編集『現代に生きる〈6〉市民参加』東洋経済新報社、225頁。