2 予算編成のプロセス

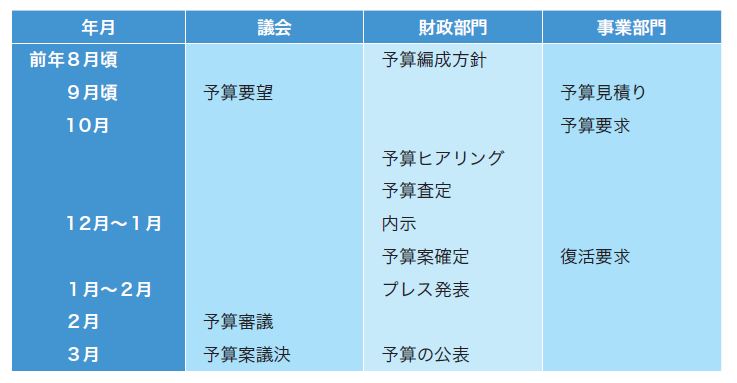

当初予算は、その自治体の最も中心となる予算である。この当初予算の編成は、自治体 全体で取り組むこととなり、前年度の夏頃から、予算案が議決される当該年度直前の3月までの間、様々なプロセスを経る。大まかな流れは、以下のとおり。

(1)予算編成の流れ

まず、予算編成は前年の8月頃に、予算編成方針を全庁的に通知する。方針には、来年度予算を編成するに当たって、どのような方針で臨むのかを記載する。この方針を受け、各事業課は、予算要求のため、各事業の見積りを行う。

併せて、議会の各会派からも予算要望書が提出される。「令和○年度予算に対する要望」 のような形で、行政全般について要望書が提出される。予算編成に当たっては、こうした議会からの要望に注意することも求められる。

10月頃から、財政部門では、各事業課に対するヒアリングを行う。このヒアリングは、首長が部長に対して行うものや、財政課長が各課長に対して行うもの、財政課の職員(査定官)が事業課の職員に対して行うものなど、様々なレベルで実施される。

このヒアリングを踏まえ、財政部門は要求に対する査定を行うが、この査定も財政課職員の査定、財政課長の査定、財政担当部長の査定、副市長の査定、市長の査定のように、様々な段階を経る。査定の後、財政部門は各事業課に内示を行うが、削減された予算について、復活要求という形で改めて要求することもある。

なお、首長の査定は、政策的経費や特に留意すべき事業など、限られていることが一般的である。事業課の消耗品費などについては、財政課長以下の査定で済ませてしまう。

こうしたプロセスを経て予算案が確定すると、今度は舞台が議会に移る。首長が議会に予算案を提出すると、予算審議が行われる。通常は、予算特別委員会のような特別委員会が設置され、集中的に審議が行われる。その後、本会議で改めて予算案に対する議決が行われて、正式に予算が確定することとなり、予算の公表が行われる。

(2)予算編成方針

予算編成方針とは、どのような考え方で当該予算を編成するのか、その方針をまとめたものである。当初予算だけでなく、補正予算を編成する際にも示される。団体内部の意思統一を図るとともに、長の施策の方針を明確にするという目的がある。

この方針に従って、事業部門は予算の見積り・要求を行い、財政部門は査定を行う。当初予算であれば、前年の8月頃に庁議(市政運営の方針を決定する会議体)などで決定し、その後、全庁に通知される。また、この予算編成方針とともに、予算見積方針というものが示されることがある。これには、各事業部門の予算の見積りに当たっての基本的な考え方が示されている。

自治体によっては、この予算編成方針の通知後に、来年度予算編成に関する説明会を開催する場合がある。これは、予算編成方針や予算見積方針などの説明のほか、スムーズな予算編成が行われるよう、事務上のポイントや注意点について説明するものである。

(3)予算要求

予算編成方針が示され、予算説明会が終わると、事業課では来年度の予算要求に向けて の動きが本格化する。

予算は経費によって、大きく既定経費と政策的経費に分かれるが、予算の見積りに当たっての動きはやや異なる。既定経費とは、すでに予算化されているもので、現行の事業を実施するのに必要な経費をいう。政策的経費とは、新規事業や一時的、臨時的な経費を指す。政策的経費は、既定経費以上に必要性や経費の内容が精査されることになる。