2019.12.25 議会改革

第3回 議会の位置付け・役割を改めて確認する

(2)議員の代表としての性格

もう一つは、議員の代表としての性格・あり方をめぐる揺らぎであり、議員が何を代表し、代表としてどのように行動すべきかについて、十分に論じられてはおらず、共通の認識を欠いたままとなっていることである。

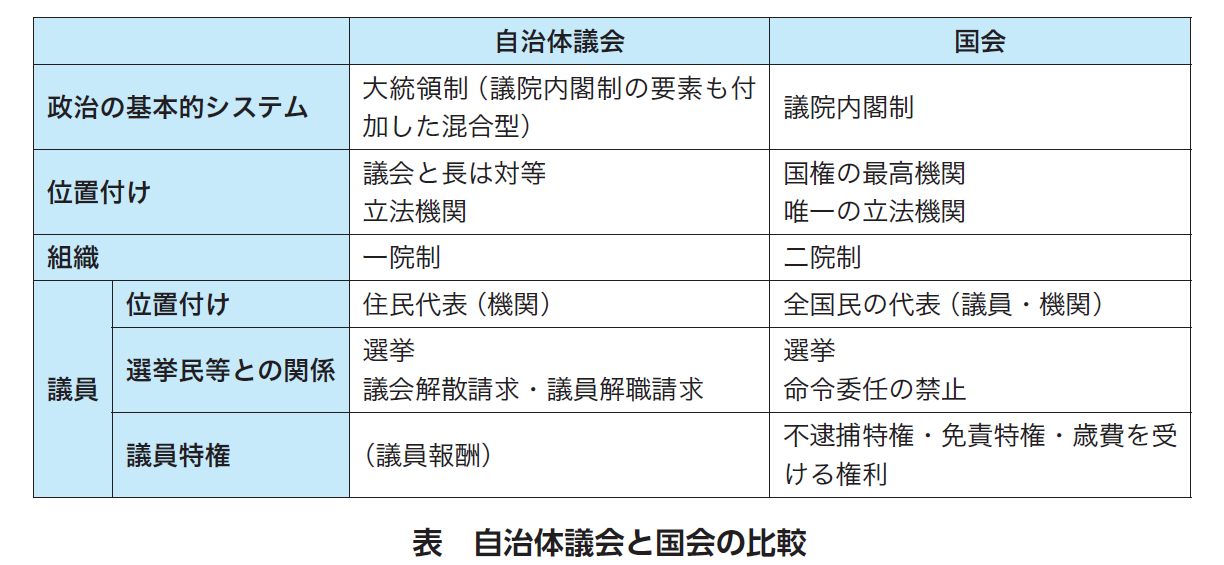

一般に、議員は住民の代表とされ、さらに「すべての住民の代表」などと語られることもある(4)。しかしながら、憲法で「全国民の代表」と規定されている国会議員とは異なり、自治体議会の議員について、憲法や地方自治法で全住民の代表と規定されているわけではない(5)。それを実効的なものとするための免責特権の保障(6)もなく、むしろ自治体議会については解散請求や議員の解職請求といったリコールの制度も認められており、国会議員のような命令委任の禁止(7)が十分に確保・保障されているわけではない。

地方自治の制度として、直接請求、住民監査請求・住民訴訟、住民投票をはじめ直接民主主義的な制度が設けられていることも、議員の代表としての位置付けに影響を及ぼす。

もちろん、議会が、住民の代表機関として、すべての住民のために活動すべきことは当然である。しかし、それは議会全体の話であって、個々の議員についても、代表者の一人として、理念的には住民全体のために行動すべきだとしても、議員の地位や性格として全住民の代表とすることにどのような意味があるのかについては、慎重な検討が必要である。選挙区が設けられている場合には地域代表的な要素が強まるだけでなく、自治体議会の議員の実態に目を向けるならば、部分利益を代表する傾向が強いともいわれる。選挙の現状や議員構成と住民構成との比較などからしても、それぞれの議員の代表としての性格(民主的正統性)はあまり強くはないとの指摘もある(8)。

ただし、実際にそうかどうかは別として、また、自治体の規模によって程度は異なるものの、自治体議会、特に市町村議会の議員については、住民との距離が近く、住民からのアクセスも比較的容易といえるだろう。議員の代表としての位置付け・性格は、その実践・努力にかかっているともいえる。

これらの点については、選挙制度の問題とも密接に関係することになるが、公職選挙法で定められている議員の選挙制度が理念を欠いたものとなっているなど様々な問題を抱え、議員の代表としての地位をさらに分かりにくいものとしているところがある。議員も含め、この問題に対する関心は高くはないが、議会や議員の代表としてのあり方を考える上で、選挙制度や代表制、住民の選択の基準などの問題を抜きにして論じることはできない。この問題については、政党などの問題とともに、後で改めて検討してみたい。