2019.12.25 議会改革

第3回 議会の位置付け・役割を改めて確認する

慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司

1 揺れる議会の位置付け

近年は、議会改革の活発化に伴い、議会のあり方がいろいろと論じられるようにはなっているものの、議会の位置付けや役割をめぐっては議論の混乱や揺れ動きなども見られる。第2回でも指摘したように、議会改革などの試みが十分には効果を発揮していない一因には、議会の位置付けやあり方に関する共通の理解の不足・欠如といったこともあるのではないだろうか。

議会の位置付け・役割といったそもそも論となると、そんなことはいまさらいわれなくても分かっているとの反応となりがちだが、議会改革や議会のあり方をめぐる議論がより実りの多いものとなるようにするためにも、今一度、議会の位置付け・役割や、機関特性などについて確認しておく必要があるのではないかと思われる。

実は、自治体議会の位置付けや役割は、そう単純なものではない。

(1)二元代表制のもとでの議会

その一つには、二元代表制のもとでの議会の位置付けや立ち位置がなかなか見定まらないことがある。

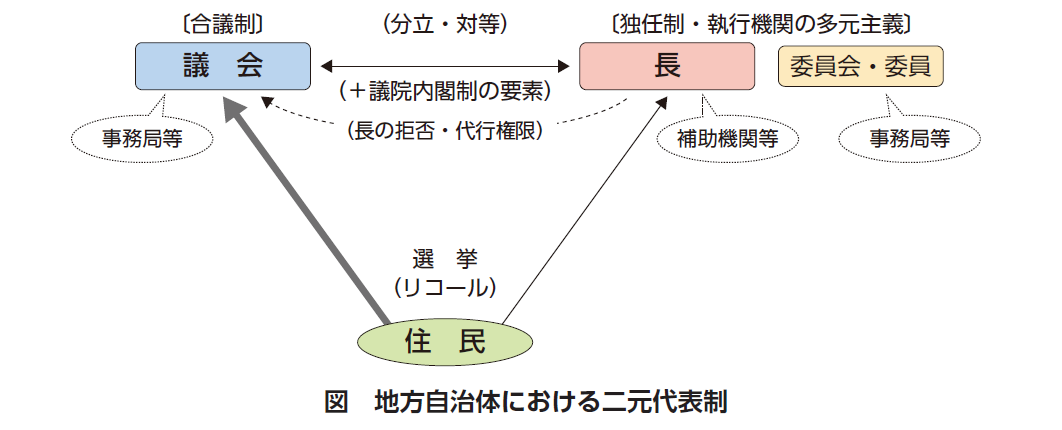

二元代表制は、議会の議員だけでなく、長も住民によって直接に選挙され、民意を代表するものであるが、住民の代表機関として、議会が長との比較において、どのように異なり、どうあるべきかが、必ずしも十分に理解されているとは言い難いように見える。

そもそも二元代表制というのは、長の位置付けを表す(強調する)ものであって、長が、議会によって選任される議院内閣制ではなく、住民から直接選ばれる大統領制(首長制)を表すものでもある。代表民主制の場合、議会の議員が選挙により国民や住民から選ばれ、代表機関とされることは当然のことである。それが、最近は逆に、議会の側が、長に対抗し、自らの位置付け・役割を強調・強化する脈絡で、二元代表制を持ち出すようになっている。

また、二元代表制ということでも、議会は合議制の機関として、住民から選ばれた多数の議員の討議によって、その地方自治体の意思や政策を決定するとともに、執行機関を監視する役割を果たすことが求められている。とりわけ議会は、独任制の長とは異なり、多様な住民の意思を代表し、表出できるところにその機関としての意義があり、自治体において最も民主的な正統性の強い機関といえる。代表ということでは、まずは議会なのであり、議会の側はそのことを十分に自覚する必要がある(1)。そして、そこでは、議員が民意を反映しつつ、公開の審議の場で多角的な議論を重ね、かつ、それらを集約することで、住民に対する説明責任を果たし、その理解を得ていくところにこそ、その妙味があり、それと同時に、多様な民意を背景に執行機関をチェックし、けん制する役割を果たすことが重要となってくるのである。

そのことが基本線とされ、それに近づける努力をしていくべきにもかかわらず、現実を踏まえないままに、議論が上滑りとなっていることが少なくないのではないだろうか。

他方、近年は、政治の強いリーダーシップが求められるようになっていることなどを背景に(2)、自治体の顔でもある長への期待が高まり、改革派の長が注目を集めるなど、長の存在感は増すばかりである。

これに対して、議会側は戸惑い、長との関係や距離のとり方に悩むこととなり、長に追随(いわゆる総与党化など)することで、むしろその機能を低下させているところも少なくない。

大統領制においては、大統領と議会の間の分立が厳格化されるのが特徴といわれるが、日本の地方自治体で採用されている制度では、議院内閣制的な要素も取り入れられている(3)。そのような混合型の大統領制のもとで、議会と長の関係をどのようなものとしていくのかが問われることになるが、議会が長に極端に融和的となればその機能を果たすことはできず、他方、議会と長が極端に対立的となれば自治は立ち行かなくなるといった問題もあり、そのバランスのとり方が難しいところもある。

また、自治体議会では長の支持ということから多数派形成が行われることも少なくないが、多数派が政府を形成する議院内閣制の場合とは異なり、長との関係で恒常的な多数派が必ずしも必要となるわけではない。長と議会が対立した場合の政策決定の困難さの面からは与党的勢力(多数派)が必要となるとしても、そのあり様についてはかなり緩やかなものであってもよいのではないだろうか。なお、議会において与党的勢力が存在する場合には、議会がその機能を果たすためには野党的勢力の役割が重要となるのであり、そこでは、少数派への機会保障や配慮などといったことも必要となってくるといえる。