2019.11.25 議会改革

第1回 議会をめぐる状況 ─期待と不満の交錯─

1 自治体を取り巻く環境の変化と議会に対する期待

議会のあり方などの考察に当たり、その前提として、自治体議会が置かれている状況から確認しておく必要があるだろう。

そして、そこから浮かび上がってくるのは、議会に対する期待と不満・不信の交錯であり、制度上の建前と住民の目に映る姿のギャップである。

近年、自治体を取り巻く環境は大きく変化してきており、各自治体はそれへの対応を迫られてきているが、そのことは、議会のあり方にも大きな影響を及ぼしてきており、とりわけ、自治においてあまり存在感が大きくはなかった議会に対する期待を高めることにもなった。

議会との関係も念頭に置きつつ、その環境の変化を見ておくならば、次のようなものを挙げることができるだろう。

(1)地方分権の進展

第1は、地方分権の進展である。

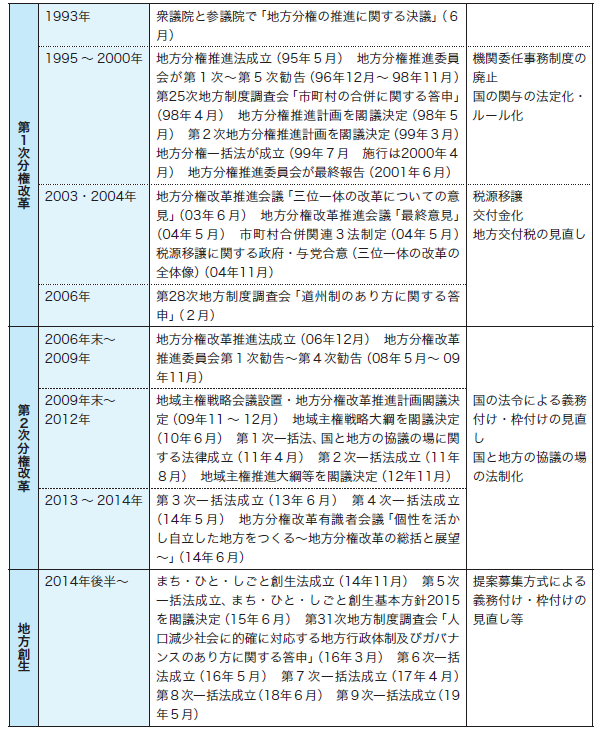

周知のとおり、国政上の課題とされてきた地方分権改革では、第1次分権改革として、機関委任事務の廃止と国の行政的関与の縮減・ルール化など、第2次分権改革として、国の法令による義務付け・枠付けの見直しなどが行われてきた。それらの改革は、国と地方の関係の見直しと団体自治の強化を中心としたものとなり、住民自治の面ではあまり成果は見られず、また、国の法令による義務付け・枠付けの見直しについては中途半端なものにとどまった感は否めない。

その意味では、分権改革は、未完の改革にとどまっているといえるが、その一方で、それらを通じて、国と地方が対等な関係に立つことが確認されるとともに、自治体の事務と自己決定の余地が広がることとなった(1)。不十分な面もあるとはいえ、国の法律において条例で定めるとされた事項も大幅に増加している。

まだまだ国の法令中心の法システム(中央集権的システム)となっているものの、このことは、他方でのグローバル化や条約等の国際法の比重の高まりとも相まって、国の存在の相対化と法の多元化・多層化が進んできていることを表しているともいえるだろう(2)。

これに対し、国と自治体の関係に焦点が当たったことなどもあってか、議会の側の当事者意識は薄かった面があることは否めない。

しかしながら、自己決定の拡大は、自治立法や議会による対応の余地を広げることになり、本来であれば、議会にも対応を迫るものであったといえる。また、頻繁に行われるようになっている地方自治法の改正において、議会制度に関する改正も少なからず行われ、議会の権限や自由度が強化されてきていることも見逃してはならない(3)。

今後さらに地方自治の強化を進めていくためには、自治立法や住民自治の中核に位置付けられる議会の機能強化をいかに図っていくかということが重要なポイントとなってくることは、改めて指摘するまでもないところだろう。

表 地方分権改革の主な流れ