2019.06.10 議会運営

第44回 議会フロアは全面禁煙にすべきか?

回答へのアプローチ

7月1日に施行される改正健康増進法25条の4第4号ロでは「国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)」という表現があります。また、自治体議会について「いわゆる第2種施設になります」とする参議院での厚生労働省の答弁もあります(※4)。まずは、自治体議会は7月1日から屋内全面禁煙が義務付けられる「行政機関の庁舎」に含まれないと判断できるかと思います。回答案のうち、Aは誤りということになります。

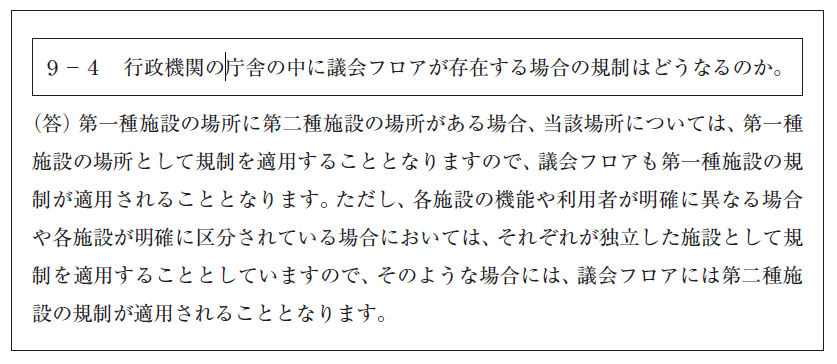

ただ、これで問題は解決しないのです。大規模自治体の議会など行政機関の庁舎とは別に議会棟があるところもあるでしょう。それなら、議会は行政機関の庁舎には含まれません。しかし、行政庁舎に間借りする形で存在する議会も多いのではないでしょうか。議会フロアといっても、それは行政庁舎のワンフロアにすぎないのです。そうした議会フロアが「行政機関の庁舎」かどうか、法律も国会審議も十分に答えてくれていません。冷たい言い方をすると、それは法の趣旨に従って、それぞれの自治体の施設管理者が決めることということになります。「それぞれの自治体がお決めになること」。分権後のお決まりのフレーズではありますが、さすがにそれだけでは自治体側が混乱すると思ったのでしょう。国(厚生労働省)は改正法に関するQ&A(「改正健康増進法の施行に関するQ&A」2019年4月26日公表)をウェブサイト上で公開しています。その中にこんなQ&Aがあります。

このQ&Aでも「スッキリしない」部分が残ります。筆者があえて長年の勘と経験に基づき解釈をすると、同じフロアに行政部局の事務室がなく、しかも、議会フロアを通って行政部局に通じている構造となっているなどの事情のない限り、第2種施設として「行政機関の庁舎」に当たらないと読めます。ただ、Q&Aは、それぞれの議会フロアの構造や役割(機能)に照らして、個別に判断しなければならない部分も残ることを警告しています。近頃は議会改革の一環として議会図書室を住民に利用しやすい資料室として開放している議会もあります。また、議会フロアにわざわざレストランを置いて住民と議会との距離を縮めようとする議会もあります。委員会室などのあるフロアが行政部局と同居しているところもあるでしょう。そんな議会フロアについては「行政機関の庁舎ではない」といえるでしょうか。

その答えは、「どうして『行政機関の庁舎』だけについて、屋内全面禁煙としたのか」という趣旨に関わってきます。それを踏まえないと判断はできないことでしょう。回答としてはCとしたいと思います。ちなみに、「7月の時点では何ら受動喫煙の防止につき気にすることはない」というのは誤りです。そもそも、官公庁施設の管理者は利用者が望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務が課せられており、2019年7月1日施行の改正法でも、多数の者が利用する施設(特定施設を除く)の管理者には、利用者の望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力義務が課せられているからです。また、Q&Aにもあるように、行政庁舎のフロアに議会がある場合には、その敷地は行政機関の庁舎の敷地となりますから、庁舎の屋外を喫煙場所にするには特定屋外喫煙場所を整備しなければならないのです。これは7月1日から求められる措置となります。

実務の輝き

議会には結構な数の愛煙家の議員がいます。その反対に、喫煙に厳しい目を向ける議員や住民もいます。事務方として「行政機関の庁舎ではないので、今までどおりで当面大丈夫でしょう」程度の理解では、議会に対しても、住民に対してもその義務を果たしたことになりません。

行政機関の庁舎(第1種施設)に当たるかどうかを検討し、また、当たらないという解釈ができたとしても、2020年4月1日には喫煙専用室を整備しなければ屋内での喫煙はできなくなるのですから、今後、どのような受動喫煙防止措置をとるべきかの議論を始めなくてはなりません。少し内容が複雑ですから、まずは事務局が理解をして、議論の整理をしてあげるといいでしょう。

提言

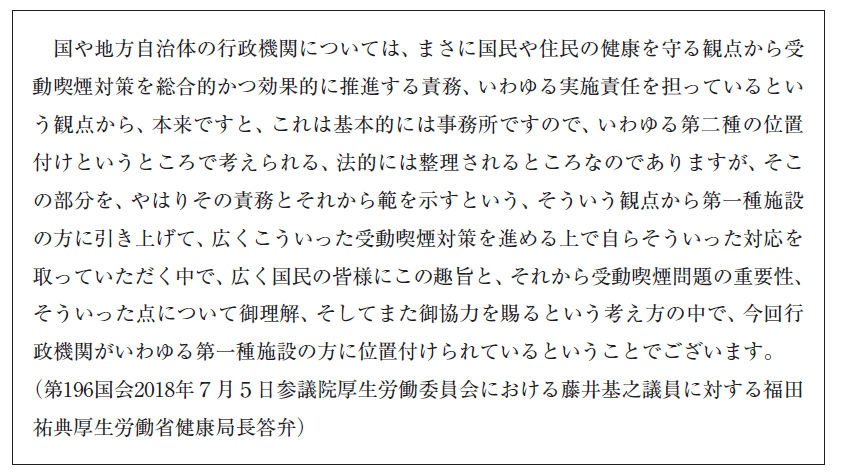

今回の健康増進法の改正は紆余(うよ)曲折がありました。2017年3月に公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、官公庁(議会を含む)は、喫煙専用室も認めず屋内の全面禁煙を実現するとしていました。ところが自治体議会や国会などは、最終的には屋内全面禁煙の対象である第1種施設から外れました。多数の者を受動喫煙の被害から守るという点では説明がつきにくいわけですが、国会での議論で厚生労働省は次のように答弁しています。

「議会にたくさんの住民が来るのは会期中の限られた期間だから……」などというのであれば、分かりやすいのですが、そこまでの説明はできなかったようです。もし、上の理由を額面どおりに受け取れば、自治体議会の場合には施設の管理権という意味では議会棟も含めて首長にあるわけですから、議会も行政機関の庁舎と同じように屋内を全面禁煙とする必要があることになります。つまり、国会についての議論はストレートに自治体議会に当てはまらないし、Q&Aも自治体議会の特性を理解していない上でつくられたかもしれないのです。

いろいろといいましたが、住民から見れば、行政機関の庁舎も議会も同じ官公庁に違いありません。議会フロアだけに喫煙専用室が設けられていたり、議会棟の敷地だけがこれまでどおり喫煙できるということは、うまく理解できないかもしれません。何か特権風を吹かせているように見える可能性もあります。この問題は議員が思う以上にナイーブです。法の規制を守ることは最低限のことです。さらに議会としてどうするか、施設の管理権のある首長(執行部)とも協議しつつ、対応を決める時期に来ているといえます。

※1 加熱式たばこではなく一般のたばこを想定しています。

※2 ・3 条文上は、喫煙関連研究場所でも吸えるようになっています。喫煙関連研究場所とは「たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所」です。自治体の行政機関の庁舎や議会にはあまり関係ありませんので、これについてはここでは記述していません。

※4 第196国会2018年7月5日参議院厚生労働委員会における福島みずほ議員に対する福田祐典厚生労働省健康局長答弁。