4 基本設計の作成

Q4 対応方針は、どのように決めていくのですか?

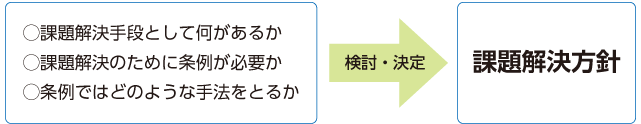

A 立法事実の検討内容を踏まえて政策目的を設定し、課題解決のための方向性を明らかにします。

その上で、設定した政策目的を達成するため考え得る複数の案を検討の俎上(そじょう)に載せ、相互に比較した後、特定の案を選択して対応方針を決めます。

この際には、法律・政省令等の運用の改善、計画の策定などでは足りず条例が必要か、仮に条例をつくるとしたらどのような手法をとるか、といった点について検討する必要があります。

この過程で、条例をつくるよりも、今ある法律・政省令等の運用の改善や新たな事業の実施の方が適当であり、条例をつくる必要はないとの結論に至ることもあります。

Q5 対応方針をどのように具体化していくのですか?

A 例えば、条例である行為を義務付けようとする場合には、

・義務付ける行為の内容

・義務の対象者

・義務の発生の要件

・義務に従わなかった者への対応策

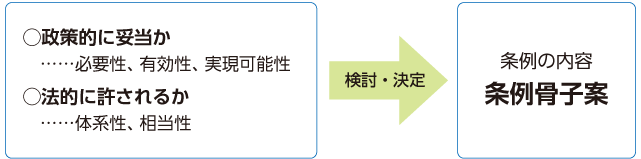

などについて、法的な問題点がないか、あるとしてどのように解決するかを検討しながら、具体的に定めていき、条例骨子案(3)をつくります。

Q6 条例の内容を検討するに当たっては、どのような点に留意する必要がありますか?

A 留意すべき点はたくさんありますが、主な点として、

・政策的に妥当なものであるか……立法課題を解決し、立法目的を達成するのに必要かつ有効なものであり、併せて、予算・人員・組織など必要な裏付けに基づく実現可能なものであるか

・法的に許されるものであるか……我が国の法体系の中に適切に位置付けられ、憲法、法律及び政省令に違反しないものであり、かつ、立法目的を達成する手段として相当なものであるか

などがあります。

これらの点について、立法事実を踏まえ、既存の法律・政省令・判例等を参照しながら、合理的に説明することができるかどうかについて、検討していきます。

Q7 「条例は憲法に違反してはならない」とのことですが、どのような事項について検討する必要がありますか?

A 主な検討事項として、

・規制の内容が立法目的を達成するための必要最小限の手段であり、住民の基本的人権を侵害しないか(憲法13条、15条~40条)

・ある住民と他の住民とに設けられた区別が合理的なものであり、平等権を侵害しないか(憲法14条)

・条例が法律・政省令等に違反していないか(憲法94条、地方自治法14条1項)

といった点があります。

Q8 「条例は法律・政省令等に違反してはならない」とのことですが、法律で定められている事項について条例で定めることはできないのですか?

A そのようなことはありません。一定の範囲内であれば、条例で、法律では規制されていない事柄を規制したり(横出し)、法律よりも厳しい規制をする(上乗せ)ことができます。具体的には、昭和50年9月10日の最高裁判所判決で示された基準(4)により、法律・政省令等に違反するかどうかを判断します。

Q9 条例案をつくるには、他の課への相談・調整が必要ですか?

A 条例案の内容が、担当課以外の課が所管する事務に影響を与えることも少なくありません。また、条例を実際に運用するには、その裏付けとなる予算・人員・組織などが必要です。このため、条例案について、庁内の関係課の意見を聴く機会を設ける必要があります。

Q10 条例案をつくるに当たり、外部の方の意見を聴く機会としてどのようなものがありますか?

A 千葉県では、県民の権利や義務に影響を与える条例案をつくる際には、原則として、「ちばづくり県民コメント制度(指針)」(5)に基づき、パブリックコメントを行います。パブリックコメントでは、条例案の基本的な方向性や考え方を記載した文章を公表し、これに対する県民の皆様のご意見をお伺いします。

このほか、条例案の内容に応じて、市町村や関係者などのご意見をお伺いする機会を設けることもあります。