2019.02.12 政策研究

第25回 住民自治を進める会派・地域政党の構築(上) ――〈住民、会派・地域政党、首長〉の三者間関係から考える――

全国政党所属を前提とした政党会派は、その政党が「要(かなめ)」となっている会派である。ある程度「硬い会派」となる可能性が高い。問題は全国政党という「要」だけでは地域政策集団とは呼べないことである。つまり、同一の全国政党に所属しているだけでは地域政策集団ではない。国政レベルの争点とは異なる地域の独自争点を見いだし、その解決に向けた政策をつくり出すことを常に意識して初めて地域政策集団として登場できる。

なお、同一政党所属でも統一会派に属しているわけではないこともある。その際、政策集団としての分割あるいは他の政党所属と会派を形成することもある。こうした動向の問題点(ポスト獲得だけのための会派形成等)と積極的な意義(地域争点を意識した会派形成)は後に検討する。

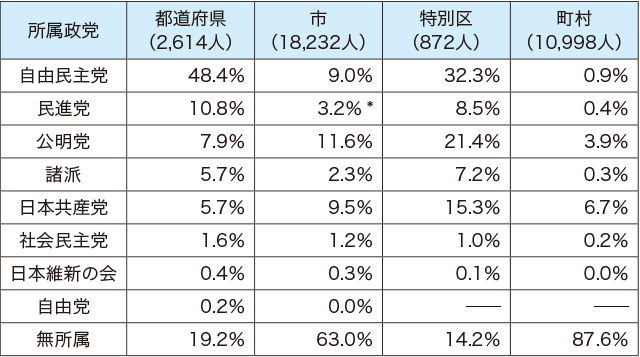

注1:*には立憲民主党0.0%を加えている(数値自体は民進党独自と変更ない)。

注1:*には立憲民主党0.0%を加えている(数値自体は民進党独自と変更ない)。

注2:所属政党の順は都道府県議会における数字が多い順。

出典:総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(平成29年12月31日現在)」より作成。

表2 地方議会の所属政党(都道府県、市、特別区、町村)(2017年12月31日現在)

このように、会派といっても議会規模によってその活動も異なる。中小規模議会は、全国政党所属の議員は少なく、議会内の力関係で自由に(状況次第で)会派が形成されることになる。大規模議会では全国政党所属の議員がほとんどで、それらの議員によって構成されるために強弱はあるにせよ全国政党を意識した活動となる。そしてその中間がある。それぞれを意識した会派活動が必要になってくる。これら3つのパターンを意識するが、両極を主題的に論じることにする。