2019.02.12 政策研究

第25回 住民自治を進める会派・地域政党の構築(上) ――〈住民、会派・地域政党、首長〉の三者間関係から考える――

(3)議会内会派からの阻害要因=首長との水面下の交渉

会派は、議会内外に対して影響力を行使するために様々な手法を用いている。従来の議員行動のパターンは、住民との接点が弱い。このために、公開性・透明性を重視しない行動、いわば水面下での行動を重視する。

議会の政策立案能力の低さを問題にする論調に対して、いわゆる事情通は会派による事前の「要望」が首長から提案される議案では考慮され、したがって「要望」は政策形成過程に影響を与えていると主張する。確かに、議員による条例案提出数の少なさを根拠にして、議会の政策形成能力の低さを証明することにはならない。その「要望」だけではなく、代表質問や一般質問も政策形成には影響を与えている。代表質問や一般質問ならば公開の場で行われることでその意味を高く評価してよい。しかし、水面下による「要望」は、裏取引とみなされる。議会は、公開を原則とする。水面下の「要望」の効果をことさら強調する議論は議会・議員への住民不信を増幅させる。これは議会への「死亡宣告」(C・シュミット)ともいえる。

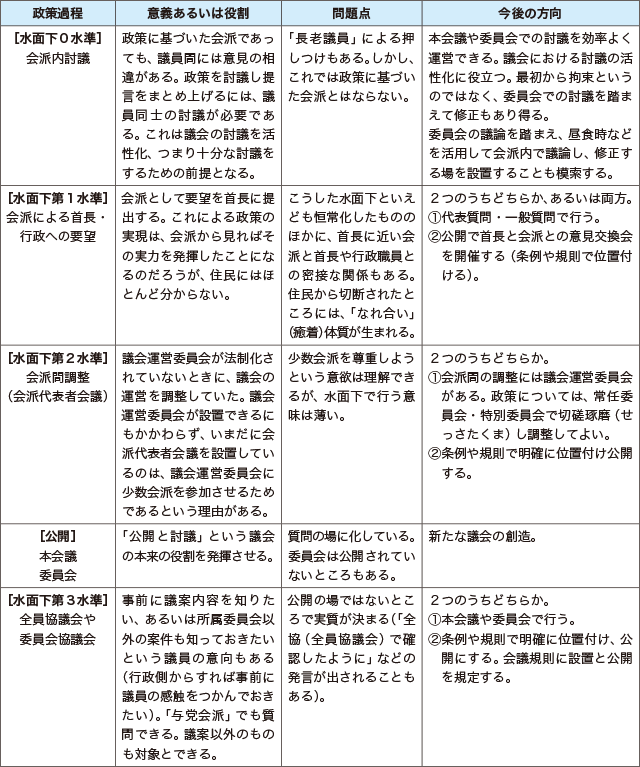

政策集団としての会派であっても水面下で活動することが多いのであれば、議会本来の役割を発揮していないことになる。会派は、概して次のように行動する(表4参照、会議規則で協議調整の場として公開に展開させることもできるが、水面下に位置付け、改革の1つとしてそのことを考慮している)。水面下の会派の行動は水面下第1~第3水準である。第2、第3水準は、会議規則(自治法100⑫)において規定すれば規定の仕方によって公開となる。こうした規定が広がっており、水面下の活動からの脱却が進んでいる。なお、「公開」を充実させるとともに、会派内民主主義の創出が水面下0水準を含めて新たな議会の充実には不可欠である(後述)。

注1:会派は、政策集団としての会派を想定している。「仲良し」グループを想定していない。

注1:会派は、政策集団としての会派を想定している。「仲良し」グループを想定していない。

注2:会派内討議を水面下0水準としたのは、会派である以上、会派の意思を示すためには、会派内討議が必要である。「水面下」という用語は、否定的消極的ニュアンスがある。それを和らげる意味で、0水準とした。

注3:会議規則で協議調整の場(自治法100⑫)として明記し公開とすることもできるが、水面下に位置付け、改革の1つとしてそのことを考慮している。

表4 議会における会派の活動の実際と今後の方向