2018.11.26 政策研究

新しい2つの議会のあり方 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その9)──

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之

はじめに

総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。前回から、『報告書』の中核である「Ⅲ 持続可能な議会の実現」を論じ始めた。前回は、「1 現行議会における議会改革の取組」に関して、『報告書』のスタンスを確認した。いよいよ今回は、『報告書』の主たる提言であり、また、論争的な「2 新しい2つの議会のあり方」を検討してみよう。

2つの方向性

小規模市町村における議員のなり手不足は、①議員活動=議員報酬のみによって生計を立てていけない、にもかかわらず、②議会運営の方法や議員に係る規制によって他の仕事との兼職・兼業はしにくい実態がある、ことから生じる。そこで、『報告書』は2つの方向性があると考える。

①の観点からすれば、議員活動=議員報酬のみによって生計を立てられるようにする、方向性のはずである。②の観点からすれば、議会運営の方法や議員に係る規制を改めて兼職・兼業をしやすくする、方向性のはずである。

①に法的制約はないので、結局、自治体に財政支援をすることと、住民がそれを納得することに尽きる。いずれも地方自治法制の改革マターではない。にもかかわらず、『報告書』は財政措置についても、住民の理解を得ることに関しても、何の措置も提言していない。あえて国の方策として導入するのであれば、住民の理解がなくとも、自治体が議員報酬を引き上げることができるように、財政措置をするべきであろう。しかし、そのような発想はない。

②も議会運営の方法に関して何ら法的制約はない。自治体議会の判断次第である。他方、兼職禁止(地方自治法92条など)・請負(兼業)禁止(同法92条の2)は法的制約なので、この点に関しては『報告書』は対処することを提言しているので、整合的である。

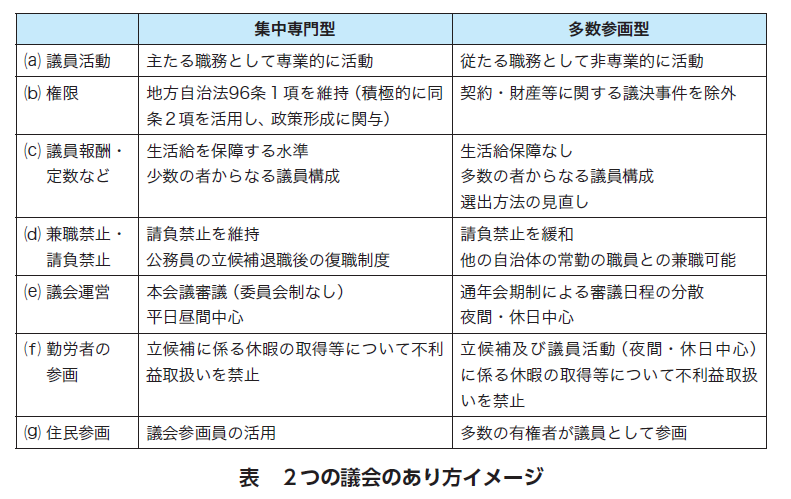

しかしながら、『報告書』は、上記の2つの方向性に必要な内容とは必ずしも関わりのない諸項目を付加して、「2つの議会のあり方」を提言することが特徴的である。それが、「集中専門型」と「多数参画型」である。『報告書』の要因分析と方向性からすれば、財政措置と兼職禁止・請負(兼業)禁止の改革のみでよいはずなのであるが、なぜかイメージが膨らんでいったのである。

『報告書』は、2つの議会のあり方イメージを表にまとめて示しているので、分かりやすい。

つづきは、ログイン後に

『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。