2018.08.27 議会改革

第5回:最終回 議会起点の三者間討議(対話)の活性化策(下)

(2)市民要望事項を議員間討議の議題にしよう

岩手県滝沢市議会では予算審査の質疑前に専門委員会を設置し、事前に各議員が質疑項目を出し合い、議員間で対話しながら予算を審査する上での論点や視点、判断基準を共有しています。この専門委員会は、非公式での会議開催にしていることから、議員間での協議は事前審査には当たりません。予算質疑後に議員間討議を行い、総括的審査、討論を経て採決に至ります。この専門委員会では、問題の抽出、意見の擦り合わせをはじめ、執行機関案を修正するのか、附帯決議を付すかなどについても検討します。各議員が個々に質疑を行うのではなく、問題意識を共有した上でそれぞれの角度から質問に臨み、執行機関側の予算案や政策などについて「議会(委員会)として」の対応を前提としており、議員同士が賛否だけを論じ合うケースが多くなる傾向を、ダイアローグ(対話)による共有化で議論を豊富化させていくのです。

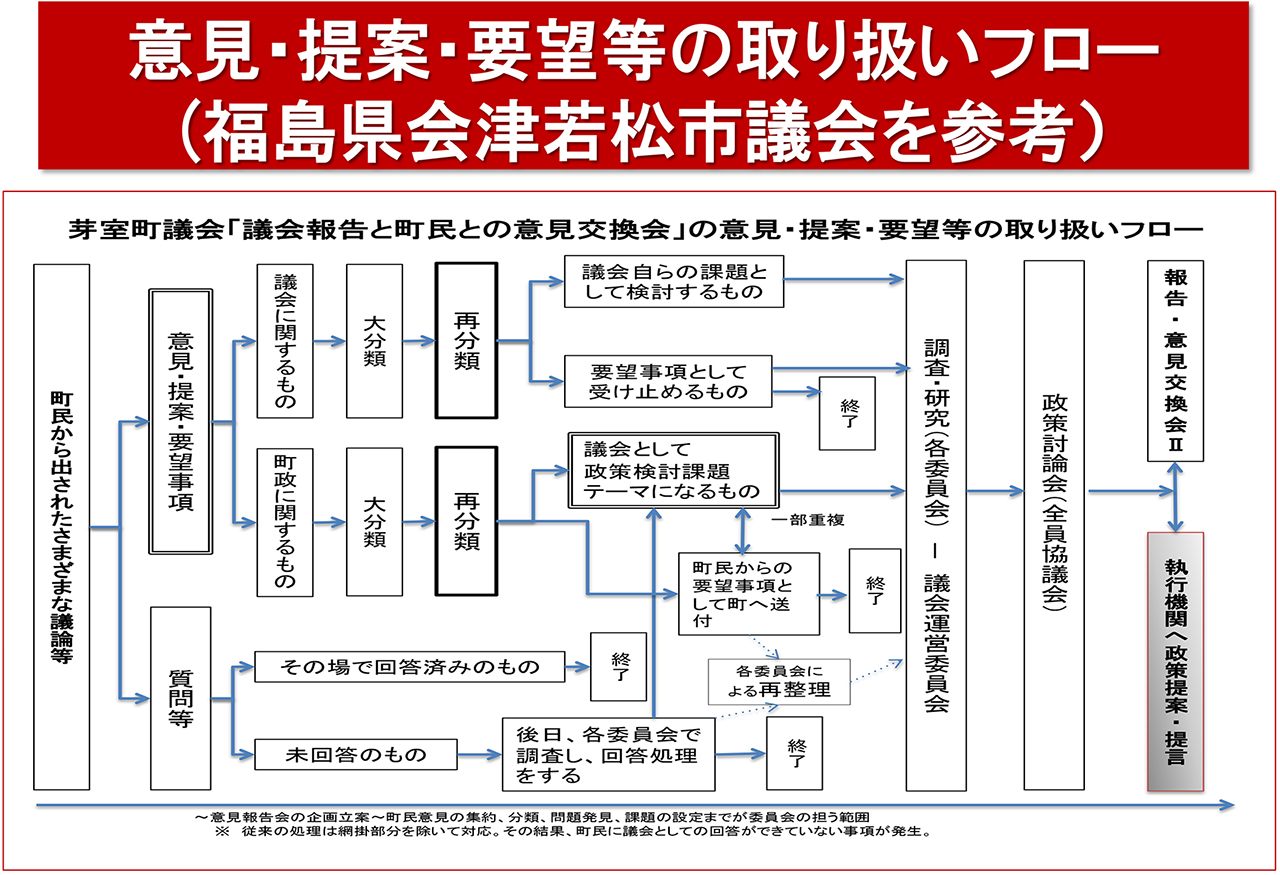

議会に求められる機能としては、市民と対話した際に示された意見・提案・要望などをしっかりと受け止め、それらを整理分類し、常任委員会で追跡調査を行い、委員間討議や議員間討議を経て、長や執行機関に対し政策提言をし、その結果などを再度市民に報告することが重要です。この作業を怠ると、市民から「聞きっ放し」、「言いっ放し」といった厳しい批判を受け、次第に議会報告会の参加者を減らす要因になり、議会不信ひいては議会不要論につながります。

(3)ファシリテーションなどの研修機会をつくってみよう

議会のミッションは、民意を反映しながら議題等に対して、メリットとデメリットを多角的・複眼的な視点を持って自由に議論し、最善の決定をすることです。ですから、議員同士の議論過程においても、市民との意見交換会や公聴会などを通じて出された市民の意向を把握・反映する必要があります。

全議員の意識を同じベクトルに向けるためには、会議進行やファシリテーション、ワークショップ、ワールドカフェなどについての議員研修会の開催も戦略的に必要といえます。