2018.08.10 議会改革

第4回 議会起点の三者間討議(対話)の活性化策(上)

(4)非公式の会議の開催〜ミーティング等で討議習慣を

日本の国会及び自治体議会の会議運営は、「ロバート議事法」をベースにしています。この議事法は、1876年に米国のロバート将軍が英米議会の運営規則を参考に作成した会議運営のルールブックです。日本では東京青年会議所の服部礼次郎氏が1956年に導入したとされ、国連をはじめ青年会議所、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、会社法人の総会、自治会などの総会や学校の学級会に至るまで導入されている手法です。

会議における配慮すべき4点として、多数者の権利・少数者の権利・個人の権利・不在者の権利を、4原則として、一事一件・一事不再議・多数決・定足数など細部ルールを取り決めています。その上で国会は国会法及び衆参議院規則等を、自治体議会では会議条例・規則等を定めて運営しています。この会議手法は、ルールを重んじながら意思決定をすることにたけており、公式会議の中でこそ生きるものです。

しかし、執行機関側が出席する公式会議の中で議員間討議を実施することが困難であれば、まずは休憩中に意見交換を行ったり、委員会として意見を絞り込む際の抽出作業などでミーティングを行えば、討議のトレーニングにもつながることでしょう。

(5)会議進行技術〜ファシリテーション入門書を参考にしよう

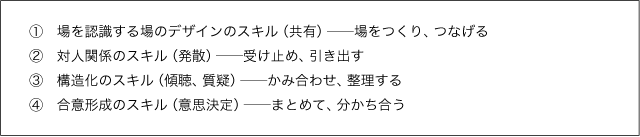

現在は、会議進行に関する参考図書が多数出版されています。その中でも日本ファシリテーション協会フェローである堀公俊氏の著作『ファシリテーション入門』(日本経済新聞出版社、2004年)、『ワークショップ入門』(同、2008年)などを参考にすることをお勧めします。これらを参考にして議会内で学び合うことは、討議進行の悩みを払拭する一歩となります。堀氏の著書は課題解決型ファシリテーションの4つのスキルとして、ファシリテーターに求められる技術を分かりやすく解説しています。

(6)意識付けを図る〜白書(議員間討議集)を作成しよう

議員間討議は、取組状況の客観的な測定が困難な項目です。議員自らの評価では、「自分たちの議会(委員会)では議員(委員)間討議を数多く実施しており、とても活発である」としていても、市民からは逆の評価となるケースが多いのも事実です。さらに委員会間でも取組みにバラつきが生じ、委員長の姿勢によって、さらに委員会構成メンバーによっても差が生じます。

原因としては、議員間討議を質疑、答弁、討論の場と思い込んでいる議員が多いことが挙げられます。そして、その状態から抜け出せないのは、いわゆるドミナントロジックに陥っているからです。

こうした個々の議員と議会との評価ギャップを埋めるためには、1年間を通じた討議の取組状況の評価・検証が必要です。「議会白書」、「委員会白書」に取組結果を記載し、討議に特化した「議員間討議集」などを作成して、全議員で検証と評価に取り組んでみてはどうでしょう。