2018.08.10 議会改革

第4回 議会起点の三者間討議(対話)の活性化策(上)

(2)会議の場(全員協議会)〜政策討論会を開催しよう

全員協議会は3つの場面で開催するとされています。①「議会独自の協議又は意見調整の場」、②「本会議の審議に伴う協議又は意見調整の場」、③「首長による事前説明及び意見の聴取の場」とされています。

例えば、上記の①又は②のケースとして、ある常任委員会が本会議に決議案提出を目指す場合、又は委員会が政策提言書を提出する運びとなった場合には、委員以外の議員から意見を聴くべきでしょう。このとき、全員協議会を「政策討論会」として開催し、議員間討議を展開してはいかがでしょうか。

「議長次第書」も議員間討議を活性化するものに改良すれば、公開の場での討議は討議力を増し、経験を積むことで本会議中の討議実施の道筋も見えてきます。

(3)道具を用いる〜討議シート・ホワイトボード・ICT機器を活用しよう

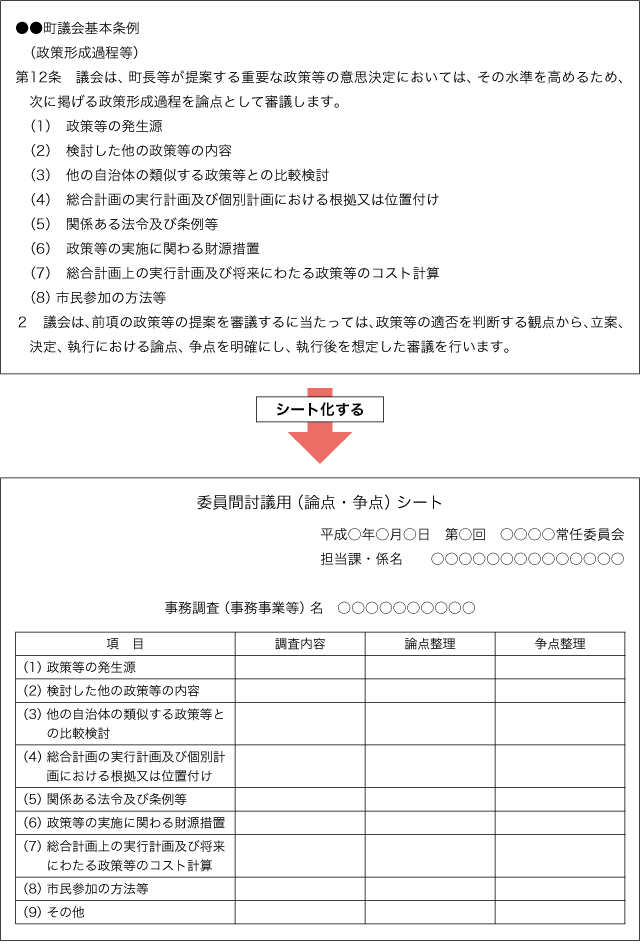

常任委員会や全員協議会の会議の場で、討議内容の散漫化を防ぐために議員への配付資料を工夫することも重要です。そこで、「議会の政策活動と政策情報の作成・公開──事業別政策調書の活用」(議員NAVI 2018年4月25日号)で示した政策調書のフレームや、議会基本条例中に政策形成に関する項目を掲げている場合にはそれらの項目を列挙した委員間討議用シート(討議シート)を配付し、討議を通じて論点化・争点化の動機付けを図ることです。事務調査を通じて作成した討議シート項目に沿って質疑・答弁を行い、論点・争点を整理していきます。また、委員会開催前に討議シートを調査資料として提出するよう執行機関側に求めておくと質疑時間が短縮され、論点化・争点化の作業量も減少するでしょう。

図4 常任委員会で用いる議会基本条例の項目をもとにした討議シート

図4 常任委員会で用いる議会基本条例の項目をもとにした討議シート

さらに、道具を意図的に用いることも重要です。ホワイトボードや模造紙、ポストイットやマジックなどを用いて各議員の意見を可能な限り引き出し、ホワイトボードに書き込むことで視覚化し、情報の共有化にもつなげます。意見集約化を図るダイアローグ(対話)型討議の実施もスムーズなものとなります。公式の委員会開催中に行うことが難しいのであれば、休憩時間を利用して行うのも有効です。

ハード面では、無味乾燥な委員会室にホワイトボード、プロジェクター、スクリーンなどの設備を備えることです。議論が錯綜(さくそう)する状況は、ホワイトボードの使用によって整理され視覚化につながります。委員のパソコンの持込みも認め、プロジェクター、スクリーンによってグラフ資料や写真を投影しながら委員会調査と討議を進めていくことで議論は豊富化します。

こうした取組みのネックとなるのは、旧態依然の委員会条例や会議条例(運用規則)等の存在です。民間企業ではすでにICT化と関連させて新しい会議手法の導入が進んでおり、議会でも積極的に取り組むべきです。